L’article 16 de l’avant-projet de Constitution, qui propose un quota d’au moins 40 % de femmes dans toutes les sphères de la vie nationale, notamment dans les services publics, ne peut à lui seul garantir l’égalité réelle. Le quota de 30 %, déjà inscrit auparavant, n’a pas produit les résultats escomptés. Porter ce seuil à 40 % ne suffit pas à changer les mentalités et résoudre, à lui seul, la question de la sous-représentation. Le problème est structurel. Il a fallu attendre 61 ans après l’indépendance pour reconnaître le rôle politique des femmes. Il serait absurde d’ignorer les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes en matière électorale même après la brèche timide ouverte aux femmes par la Constitution de 1950 pour une participation politique.

Toutefois, ces quinze dernières années, l’administration publique haïtienne a connu une progression du nombre de femmes à des postes clés, sans que cela soit nécessairement lié au respect du quota.

Sous François Duvalier, les droits nouvellement reconnus aux femmes n’ont guère été suivis d’effets concrets. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles se soient détournées de la vie politique : beaucoup ont continué d’agir dans l’ombre, aux côtés de leurs époux ou dans les cercles de pouvoir, même si leur influence a souvent été minimisée par l’ego ou le machisme de certains dirigeants. On ne saurait néanmoins passer sous silence le fait que quelques femmes ont soutenu le pouvoir, à l’image de Mme Max Adolphe, tandis que d’autres ont exercé des fonctions officielles, comme Lisanne Prosper-Hérard à la Chambre des députés. Ou encore Rita Frédéric Moncœur, ancienne députée d'Ennery. Cette période reste pourtant largement occultée, en raison du caractère autoritaire du régime et du nombre limité de femmes ayant accédé à des fonctions électives. Cette participation est demeurée si faible qu’elle en est devenue symbolique, voire inexistante.

L’apparition de la fonction de Première Dame, bien que non prévue par la Constitution, a également marqué la vie politique. Simone Ovide Duvalier l’a occupée discrètement de 1957 à 1980, tandis que Michèle B. Duvalier, épouse de Jean-Claude Duvalier, en a fait une position visible, influente et stylisée. Si son ingérence dans les affaires de l’État a suscité de vives critiques, son image a aussi inspiré de nombreuses femmes haïtiennes à aspirer à des rôles de représentation.

Au-delà de ces figures, certaines femmes ont joué un rôle décisif dans le fonctionnement démocratique du pays. La juge Ertha Pascal-Trouillot restera dans l’histoire pour avoir organisé avec succès les élections libres du 16 décembre 1990, qui ont porté Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Son action a prouvé que les femmes compétentes et qualifiées pouvaient occuper un rôle central dans la consolidation démocratique. Son exemple a été suivi par d’autres dirigeants, tels Boniface Alexandre ou Jocelerme Privert, qui ont également mis en avant des femmes dans le processus électoral.

Il est aussi important de rappeler qu’aucune femme n’a été élue aux élections législatives de 2015. En 2016, après traitement des dossiers pour les élections législatives et sénatoriales, seules 8 % des candidatures féminines ont été validées. On ne peut imputer cependant cette situation uniquement aux hommes : les erreurs dans les dossiers relèvent de la responsabilité des candidates elles-mêmes.

Les femmes, malgré leurs compétences et leur savoir-faire, n’ont pas su faire preuve d’un engagement accru pour corriger certaines formes de légèreté chez leurs congénères masculins, notamment leur sexisme intériorisé. N’ont-elles pas voté majoritairement pour Michel Joseph Martelly et contre la candidate Mirlande Manigat en 2010-2011 ? Peut-être pour prouver qu’elles ne sont pas sexistes, ou simplement pour revendiquer leur droit de voter librement, indépendamment du genre du candidat.

Opération marketing

La représentation des femmes dans la fonction publique est trop souvent utilisée par les gouvernements comme une opération de communication politique plutôt que comme l’application réelle d’obligations légales. Le moindre progrès — même minime — est présenté comme un exploit personnel du pouvoir en place, alors qu’il relève simplement du respect des normes constitutionnelles.

Depuis l’adoption de la Constitution de 1987, les postes politiques sont restés majoritairement occupés par des hommes, et ce déséquilibre perdure. Même si les hommes ne portent pas seuls la responsabilité de cet échec, ils en tirent largement avantage. Ainsi, entre 2012 et 2013, la présence féminine dans les hautes fonctions a atteint 30,71 %. Mais les hausses ponctuelles de 17 % (2015-2016) et de 19 % (2016-2017) n’ont pas suffi à transformer la situation de manière structurelle (données AlterPresse, 7 mars).

Les résultats concrets de la politique de quotas contredisent les objectifs affichés, surtout dans les postes électifs. Comme le souligne AlterPresse, « l’application du principe du quota de genre s’est révélée encore plus complexe dans les postes électifs que dans les postes nominatifs ». Ainsi, seules 9 % des femmes ayant déposé leur candidature en 2009 ont pu participer aux élections, en raison d’irrégularités administratives dans leurs dossiers. Ce ne sont donc pas les hommes candidats qui ont bloqué leur participation, mais bien les failles dans le processus électoral.

Les législateurs portent eux aussi une part de responsabilité. Ils ne doivent pas encourager une approche désinvolte du processus électoral : la participation commence dès l’intention de se porter candidate et exige une préparation rigoureuse des dossiers.

C’est à cette condition qu’il sera possible de dépasser la logique figée des quotas, tels qu’énoncés à l’article 17-1 de la Constitution. Imposer des seuils de représentation, sans véritable volonté politique ni concertation avec les partis, ne garantit pas une participation effective. Ce désengagement progressif conduit à une exclusion banalisée : certaines femmes sont physiquement présentes dans les institutions, mais restent symboliquement absentes du processus décisionnel.

Jeu de dupes

La stratégie qui consiste à mettre en avant les femmes comme symbole de justice sociale, tout en marginalisant d’autres groupes, relève d’un véritable jeu de dupes. Sous couvert de promouvoir la participation féminine, on continue d’écarter les exclus structurels de la vie politique. Le quota devient alors un instrument de mise en scène plutôt qu’un outil de transformation démocratique.

Construire une société égalitaire ne revient pas à distribuer quelques privilèges à certaines catégories. Le quota doit être repensé comme un espace de justice élargi, prenant en compte l’ensemble des exclus, hommes et femmes, afin de garantir une égalité réelle des chances.

Il serait simpliste de croire que seule la démocratie permet le progrès. L’histoire d’Haïti a connu diverses formes de régimes, sans résultats durables. C’est pourquoi il serait injuste d’effacer le rôle des femmes sous la dictature, sous prétexte de condamner le régime. Certaines ont été élues malgré un système peu favorable à la pluralité. Le problème ne réside donc pas uniquement dans la forme du gouvernement, mais dans la volonté politique de permettre une véritable participation féminine.

L’idée selon laquelle il faudrait « tout déconstruire pour tout reconstruire » est une illusion dangereuse. La démocratie authentique ne consiste pas à effacer l’héritage du passé, mais à le compléter, en valorisant ce qui peut servir de tremplin. Même dans les régimes autoritaires, certaines réalisations peuvent être réinterprétées et mises au service d’un projet national.

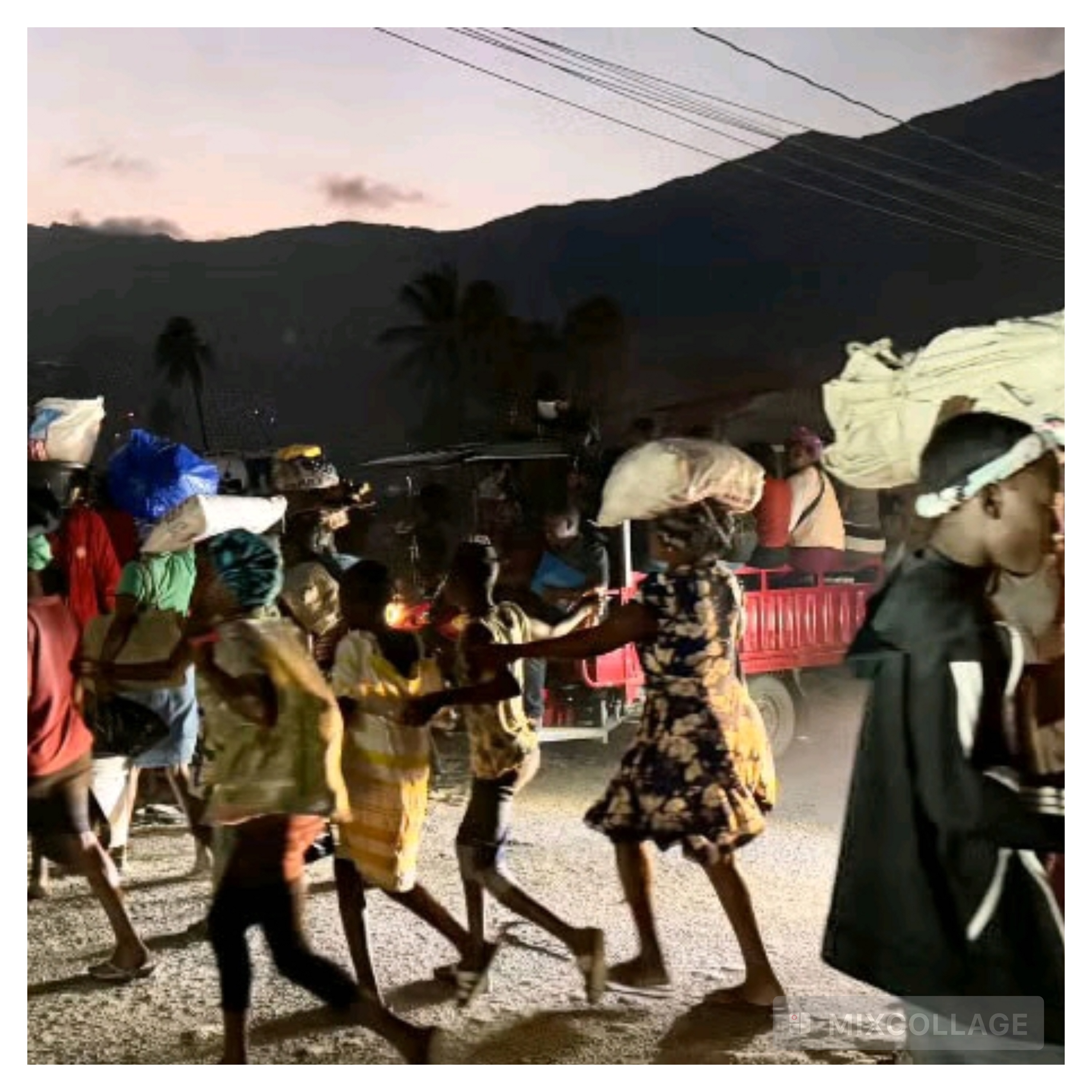

Depuis 1986, malgré la liberté d’expression consacrée par la Constitution de 1987, Haïti n’a pas enregistré de progrès significatifs sur les plans social et politique. Le mal est plus profond : l’éducation, socle de toute démocratie, a été négligée. Pire encore, les violences récentes contre les écoles — lycées incendiés, établissements privés attaqués — privent les enfants du peuple d’accès au savoir. Comment exercer librement le droit de vote quand on est privé du droit à l’instruction ?

Les législateurs savent pourtant que le droit ne suffit pas à transformer les comportements. Les lois peuvent encadrer et encourager, mais elles ne règlent pas à elles seules les blocages culturels. Ce qui manque, c’est une véritable transformation des mentalités et des pratiques pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans la vie publique. À cette fin, une conférence nationale s’impose pour définir un projet collectif clair au service de toute la nation.

La question de la représentation féminine dans la fonction publique semble moins problématique que celle des postes politiques. Mais là encore, les résultats produits par les quotas restent limités. L’égalité entre les sexes repose sur le respect des règles, non sur un traitement préférentiel. Elle ne peut s’épanouir dans un contexte d’abus ou de favoritisme. Ces parcours rappellent que la présence des femmes en politique ne doit pas se réduire à des chiffres imposés par la loi, mais s’appuyer sur la reconnaissance réelle de leurs compétences et de leur contribution au développement national.

Emmanuel Charles

Docteur en droit et constitutionnaliste