Les missions de l'ONU en Haïti, bien qu'annoncées sous l'égide d'un objectif louable de rétablir la paix et de lutter contre la criminalité, soulèvent de nombreuses inquiétudes parmi la population haïtienne. Ces préoccupations s'appuient sur des expériences passées et des critiques persistantes concernant l'impact réel de ces interventions sur la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et le bien-être des citoyens. Cet article explore les raisons pour lesquelles de nombreux Haïtiens s'opposent à une nouvelle mission de l'ONU, en s'appuyant sur les leçons du passé et les implications actuelles.

1. Un Fardeau Économique et Financier

Les missions de l'ONU en Haïti ne sont pas des initiatives altruistes, mais des opérations coûteuses qui engendrent des obligations financières pour le pays. Les fonds alloués pour ces interventions ne sont pas de simples cadeaux ; ils s'accompagnent souvent de conditions qui peuvent avoir des implications significatives. Les pays recevant une aide des missions de l'ONU peuvent être tenus de contribuer financièrement, ce qui représente une charge pour des économies déjà fragiles. Ces contributions peuvent prendre la forme de fonds immédiats ou de promesses de soutien financier à long terme, entraînant un endettement accru. Cette situation peut limiter leur capacité à investir dans des domaines essentiels comme l'éducation, la santé ou les infrastructures.

2. Atteinte à la Souveraineté Nationale

La présence prolongée de l'ONU en Haïti est perçue comme une atteinte à la souveraineté nationale. Beaucoup de Haïtiens estiment que la présence de l'ONU empiète sur leur autonomie. Les décisions stratégiques et politiques sont souvent prises sans consultation adéquate des autorités locales, ce qui alimente un sentiment de méfiance et de frustration parmi la population. Les Haïtiens ressentent que leur pays est traité comme un territoire d'intervention plutôt que comme une nation souveraine capable de gérer ses propres affaires. Cette perception d'ingérence exacerbe le sentiment d'impuissance et d'aliénation parmi les citoyens.

3. Échecs passés et résultats limités

Les critiques des missions de l'ONU s'articulent autour de leur manque d'efficacité dans la résolution des problèmes structurels du pays. Les missions précédentes n'ont pas réussi à répondre aux besoins fondamentaux des Haïtiens, tels que la pauvreté, l'instabilité politique et la corruption. Au lieu de favoriser un développement durable, ces interventions ont souvent maintenu une dépendance à l'égard de l'aide internationale. Les programmes et initiatives mis en œuvre ont été jugés inadaptés aux réalités culturelles et socio-économiques du pays, entraînant des échecs à long terme.

4. Conséquences dommageables et violations des droits de l'Homme

Les conséquences des missions de l'ONU en Haïti vont au-delà de l'économie et de la souveraineté. Des cas d'abus sexuels et de violences perpétrés par des membres des missions ont été documentés, alimentant un climat de méfiance envers ces forces de maintien de la paix. De plus, la mission MINUSTAH a été liée à une épidémie de choléra qui a causé des milliers de décès, soulignant les dangers potentiels de ces interventions. Les familles ont été laissées dans des situations désespérées, avec des enfants sans soutien parental, exacerbant les problèmes sociaux. Les interventions peuvent également créer des situations où des enfants sont laissés derrière, victimes de la violence et de la désintégration familiale.

5. Agendas cachés et intérêts étrangers

Un autre point de préoccupation réside dans les agendas cachés qui sous-tendent souvent ces missions. Les critiques soutiennent que les interventions de l'ONU servent des intérêts géopolitiques plutôt que des objectifs humanitaires. Les pays donateurs peuvent tirer des avantages politiques ou économiques de leur engagement, tandis que les interventions peuvent faciliter l'accès aux ressources naturelles au détriment des populations locales. Cet exploitation perçue ne fait qu'aggraver le ressentiment envers les missions de l'ONU.

Conclusion

En somme, les Haïtiens sont largement sceptiques à l'égard des nouvelles missions de l'ONU, en raison d'une histoire marquée par des échecs, des abus et une atteinte à la souveraineté nationale. Les préoccupations économiques, les violations des droits de l'homme et les agendas cachés alimentent un sentiment de méfiance et de rejet face à ces interventions. Pour que l'ONU puisse réellement contribuer à la paix et à la stabilité en Haïti, il est impératif que ses actions soient accompagnées d'une approche respectueuse et inclusive, qui privilégie l'autodétermination et la véritable participation des Haïtiens dans la définition de leur avenir.

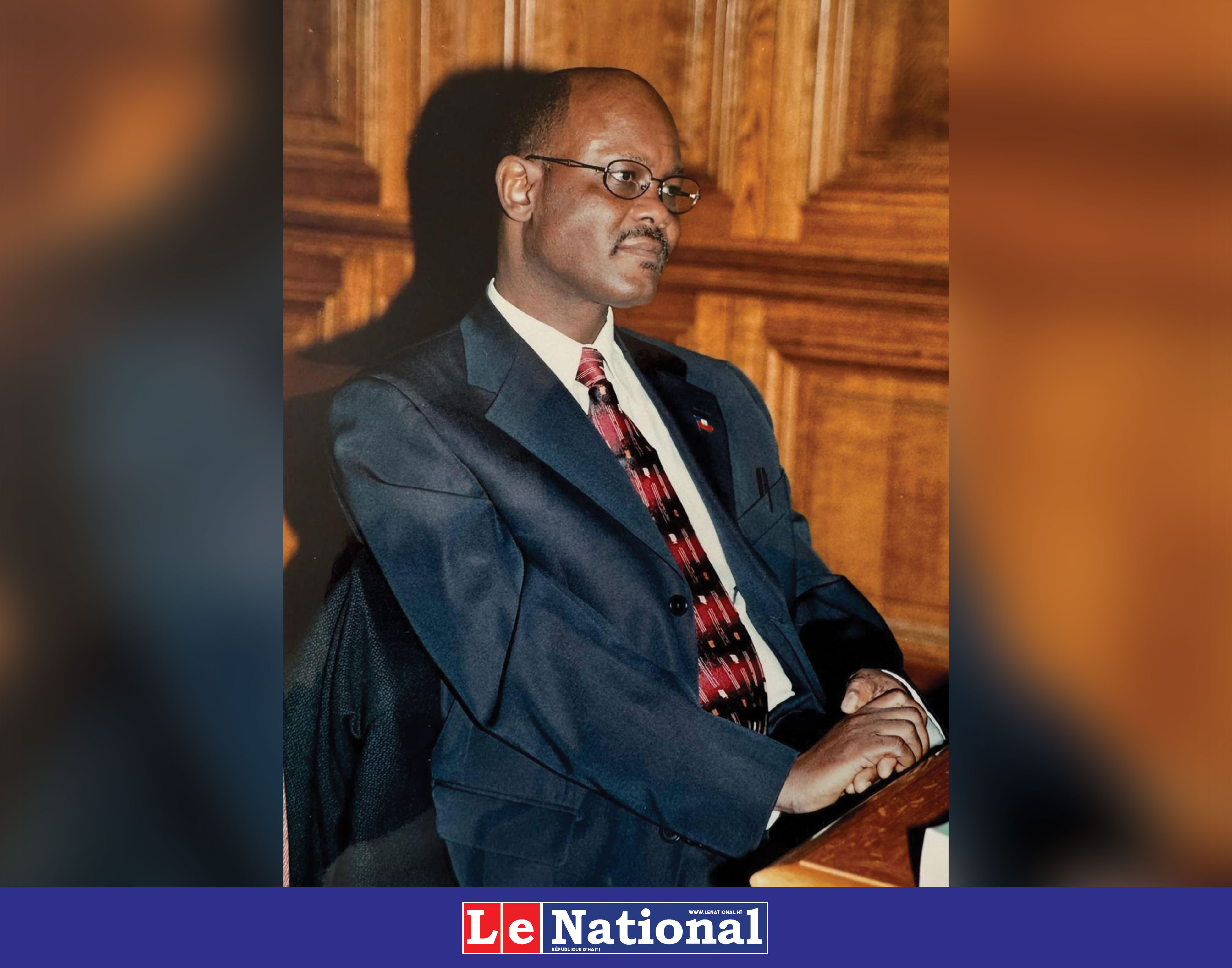

Dr. James Joseph (Didi)