Dans un monde en pleine mutation numérique, la dématérialisation des services publics apparaît comme un levier incontournable de modernisation étatique et de gouvernance transparente. En Haïti, ce processus, bien que prometteur, se heurte à des obstacles structurels liés à la faiblesse des infrastructures, à la fracture numérique et à la fragilité institutionnelle. Cet article propose une analyse approfondie des défis, des enjeux et des perspectives de la dématérialisation de l’administration haïtienne, en mettant en lumière ses bénéfices potentiels pour l’efficacité publique, l’équité sociale et le développement durable.

La dématérialisation en Haïti : entre ambitions et réalités

La dématérialisation des services publics vise principalement à remplacer les processus papier par des solutions digitales, incluant la numérisation des documents et la mise en place de services en ligne pour faciliter l’accès aux démarches administratives et informations gouvernementales. Elle permet notamment d’améliorer l’efficacité opérationnelle, l’accessibilité, la transparence, la sécurité des données, et contribue à la durabilité environnementale.

La dématérialisation est actuellement au centre des politiques mondiales de modernisation administrative, représente une véritable révolution dans les interactions entre l’État et les citoyens. Elle incarne un double impératif : accroître l’efficacité institutionnelle par l’optimisation des processus internes et garantir une meilleure qualité du service public par un accès simplifié, rapide et transparent.

Par le remplacement progressif des supports papiers par des plateformes électroniques, cette transformation numérique réduit considérablement les contraintes temporelles et physiques des démarches administratives classiques, offrant ainsi une réponse adaptée aux exigences contemporaines de fluidité, de traçabilité et d’efficacité.

En Haïti, la mise en œuvre de cette dynamique se déploie dans un contexte particulièrement difficile. Le pays souffre d’un déficit structurel d’infrastructures numériques, avec une couverture Internet inégale, un accès instable à l’électricité et une administration encore faiblement numérisée. Par ailleurs, la fragilité institutionnelle et le manque de ressources humaines et budgétaires constituent des entraves majeures à l’adoption de politiques numériques ambitieuses. Dès lors, une question se pose : comment concilier les ambitions de la dématérialisation avec la réalité complexe d’un environnement administratif, technologique et institutionnel encore balbutiant ?

Cette transformation ne relève pourtant pas d’une utopie. Si elle repose sur une vision stratégique claire et inclusive, la dématérialisation pourrait devenir un levier essentiel de la réforme de l’État haïtien. En favorisant l’accès équitable aux services, la transparence administrative et la réallocation efficace des ressources humaines, elle pourrait inaugurer un modèle de gouvernance publique plus moderne, plus efficace et davantage tourné vers le citoyen.

Une administration encore prisonnière du papier

Organisation administrative traditionnelle

L’organisation de l’administration publique haïtienne demeure fondée sur un modèle classique, caractérisé par une forte dépendance au traitement manuel des dossiers. La majorité des ministères et institutions fonctionnent encore selon des procédures papier, engendrant des lenteurs notables et des retards d’exécution. Les citoyens doivent souvent se déplacer physiquement pour soumettre ou récupérer leurs documents, entraînant des files d’attente interminables et un sentiment général d’inefficacité. À ces contraintes s’ajoute une pénurie chronique de ressources humaines qualifiées et d’équipements adaptés, freinant toute velléité de modernisation durable.

Infrastructures numériques et connectivité

Les infrastructures numériques du pays accusent un retard important. Selon les données récentes de la Banque interaméricaine de développement, à peine 35 % de la population haïtienne dispose d’un accès régulier à Internet, un taux qui chute drastiquement dans les zones rurales. Ce chiffre place le pays très en dessous de la moyenne régionale de 78 % observée dans le reste de l’Amérique latine et des Caraïbes.

La rareté des connexions fiables, l’obsolescence des équipements et la fragilité du réseau électrique limitent considérablement l’utilisation des technologies numériques. Le coût élevé des abonnements Internet accentue par ailleurs la fracture numérique, qui se traduit aussi par des disparités de genre et de localisation. Toutefois, plusieurs programmes nationaux soutenus par des partenaires internationaux visent à élargir la connectivité en raccordant plus de 1 300 institutions publiques à un réseau haut débit.

Initiatives ponctuelles de digitalisation

Malgré ce contexte difficile, des initiatives émergent. Un partenariat avec la Banque mondiale, lancé dans le cadre du Programme d’accélération du numérique pour Haïti (2020), ambitionne de connecter 2,7 millions d’Haïtiens supplémentaires à Internet tout en renforçant la résilience du réseau. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement de l’administration et la qualité de ses services, notamment par la mise en ligne de démarches fiscales et administratives.

D’autres initiatives, issues de la collaboration entre l’État, les ONG et les organisations internationales, explorent la signature numérique, la gestion électronique des documents et les paiements dématérialisés dans le cadre des finances publiques. Des programmes de formation en gouvernance électronique, notamment le Programme d’accélération du numérique pour Haïti, approuvé le 9 octobre 2020 sont également mis en œuvre, bien que leur portée demeure encore limitée et inégalement répartie sur le territoire.

Pourquoi la dématérialisation des services publics peut transformer Haïti ?

Pour l’administration publique

Pour l’administration haïtienne, la dématérialisation représente une opportunité majeure de renforcement de la capacité institutionnelle. En automatisant les processus internes, elle permet de réduire les coûts de traitement, d’améliorer la fiabilité des données et de renforcer la traçabilité des opérations. Cette transparence accrue favorise la lutte contre la corruption et la consolidation de la confiance citoyenne.

De plus, la disponibilité de données en temps réel facilite la planification, l’évaluation et le suivi des politiques publiques. Elle offre ainsi à l’État la possibilité de mieux piloter ses actions et de réagir plus efficacement aux besoins sociétaux.

Pour les usagers

La dématérialisation constitue, pour les citoyens, un facteur décisif d’accès équitable aux services publics. Dans un pays où les infrastructures physiques sont souvent défaillantes, les plateformes en ligne permettent aux usagers d’effectuer leurs démarches sans se déplacer. La réduction des coûts et du temps d’attente augmente ainsi la satisfaction du public. Les citoyens, qu’ils résident en zone urbaine ou rurale, bénéficient d’un accès simplifié à des documents administratifs tels que les certificats d’état civil, les autorisations ou les documents fiscaux.

Pour le développement socio-économique

À l’échelle macroéconomique, la dématérialisation participe d’un processus global de modernisation de l’État. Elle encourage la transparence, améliore la gestion des ressources publiques et crée un environnement favorable à l’investissement. Elle stimule aussi le développement du secteur technologique, favorisant la création d’entreprises numériques, la montée en compétence des jeunes et la mise en place d’emplois qualifiés. Par la coordination qu’elle induit entre les institutions, elle consolide la gouvernance et la stabilité, essentielles à la construction d’un développement durable.

Des obstacles qui freinent la modernisation

Le cadre juridique haïtien en matière numérique reste insuffisant. L’absence de législation adéquate expose les citoyens à des violations de la vie privée et à des actes de cybercriminalité. L’initiative de gouvernance électronique issue du décret de 2016 demeure incomplète, notamment quant à la sécurité des plateformes et à la protection des données personnelles.

De plus, la faible formation des magistrats, enquêteurs et décideurs limite la capacité à réguler efficacement le numérique. La fracture numérique entre zones urbaines et rurales continue d’amplifier les inégalités d’accès. Enfin, les structures de régulation existantes, telles que le CONATEL, doivent élargir leurs prérogatives pour couvrir le commerce électronique, la protection des consommateurs et la cybersécurité.

Quelles pistes pour réussir la transition numérique ?

La digitalisation progressive des services publics haïtiens représente une étape stratégique pour rapprocher l’administration des citoyens et améliorer la gouvernance. Elle doit toutefois être mise en œuvre avec une planification rigoureuse, prenant en compte les réalités socio-économiques locales.

La priorité devrait être accordée à la modernisation des services structurants tels que : état civil, fiscalité et santé publique pour ne citer que ceux-là. La numérisation des registres civils garantirait une base de données nationale fiable, tandis que la fiscalité digitale renforcerait la mobilisation des recettes. Dans le domaine de la santé, la télémédecine et les systèmes d’information médicale permettraient un meilleur suivi de la population.

La formation demeure un pilier central. Les agents publics doivent être initiés aux principes de gouvernance numérique et aux enjeux de cybersécurité, tandis que des programmes d’alphabétisation digitale doivent accompagner les citoyens. Les partenariats entre l’État, le secteur privé et les ONG doivent être encouragés afin d’optimiser les moyens techniques et financiers. Enfin, un cadre législatif robuste assurant la validité des actes électroniques, la protection des données et la régulation indépendante est indispensable à la pérennité du processus.

La dématérialisation des services publics en Haïti, bien qu’encore à ses prémices, constitue un pivot essentiel vers la modernisation profonde et durable de l’administration publique. Elle offre une opportunité unique de repenser les modes d’interaction entre l’État et ses citoyens, en plaçant la technologie au service de l’efficacité, de la transparence et de l’inclusion.

Toutefois, cette transformation ne saurait être envisagée comme une simple substitution technique. Elle doit s’inscrire dans une démarche globale, impliquant une réforme institutionnelle, un renforcement des capacités humaines et une adaptation des infrastructures aux réalités spécifiques du pays. La réussite de cette transition dépendra donc de la capacité des décideurs à planifier stratégiquement, à mobiliser les ressources nécessaires et à accompagner l’ensemble des acteurs, qu’ils soient fonctionnaires, usagers ou partenaires privés.

L’instauration d’un cadre juridique robuste assurant la protection des données personnelles et la sécurité des plateformes numériques est également indispensable pour bâtir la confiance nécessaire à l’adhésion populaire. Par ailleurs, la réduction de la fracture numérique, notamment entre zones urbaines et rurales, doit être une priorité pour garantir l’accès équitable aux services dématérialisés et éviter toute forme d’exclusion.

Au-delà des défis techniques et organisationnels, la dématérialisation apparaît comme un levier puissant pour renforcer la gouvernance démocratique, lutter contre la corruption et revitaliser la relation entre l’État et la société civile. En facilitant l’accès aux droits fondamentaux, elle peut contribuer à asseoir une administration plus responsable, plus réactive et plus en phase avec les attentes des citoyens.

Enfin, en engageant Haïti sur la voie de la transformation numérique, la dématérialisation ouvre la porte à une participation accrue dans l’économie digitale mondiale et à un développement socio-économique plus inclusif. Elle invite à un changement de paradigme où la technologie devient un moteur d’innovation sociale et économique au service du progrès collectif. Il appartient désormais aux autorités haïtiennes et à leurs partenaires de saisir cette opportunité avec courage et détermination, afin de construire un État moderne, résilient et ouvert aux défis du XXIe siècle.

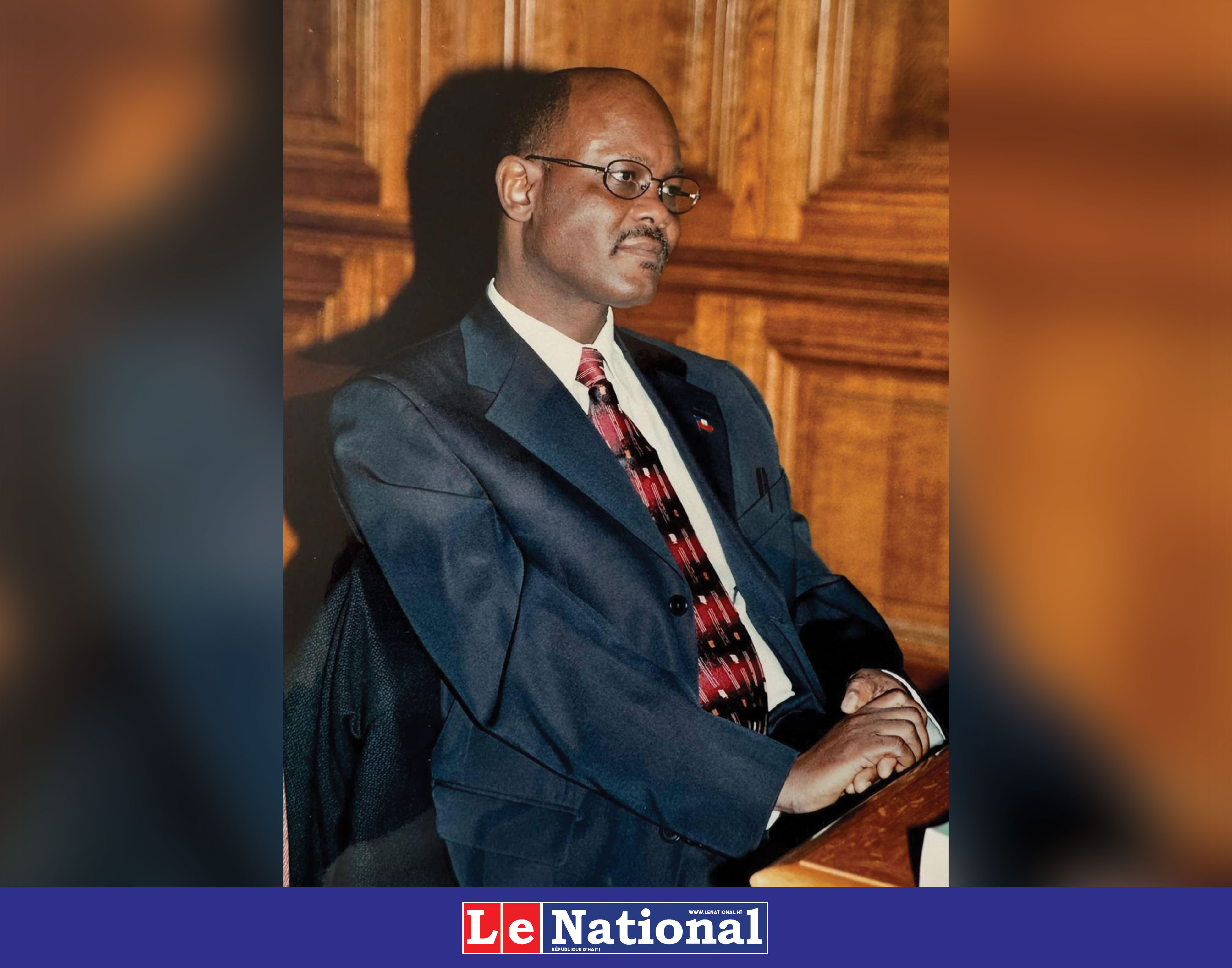

John LOUIS,

Spécialiste en Droit Public et Professeur en Économie, Gestion, Commerce et Vente