Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre le maire de Delmas, M. Wilson Jeudy, tenant des propos pour le moins étranges au sujet de la propriété. En tant qu’expert en la matière, j’aurais souhaité que ces déclarations fussent fausses, tant elles sont choquantes et méritent un éclairage juridique destiné à guider la jeunesse avide de connaissances, les propriétaires, ainsi que les institutions de l’État chargées de percevoir les taxes.

Il a affirmé que personne ne détient de titres de propriété, car seule la mairie serait habilitée à les délivrer. Selon lui, on ne peut pas prétendre posséder un titre de propriété lorsqu’on ne détient qu’un document relatif à un terrain nu. Même en cas de construction, il faudrait, d’après ses dires, s’acquitter des impôts locatifs pour obtenir le fameux “papye kay”.

De telles affirmations, si elles sont authentiques, sont juridiquement inexactes et de nature à semer la confusion. L’idée qu’on ait pu utiliser l’intelligence artificielle pour mettre le magistrat dans l’embarras m’est même venue à l’esprit. Il convient de rectifier, par le droit, ces erreurs de propos, qu’elles procèdent de l’ignorance ou d’un choix délibéré. Sans cette mise au point, le sommeil de nombreux propriétaires risquerait d’être troublé.

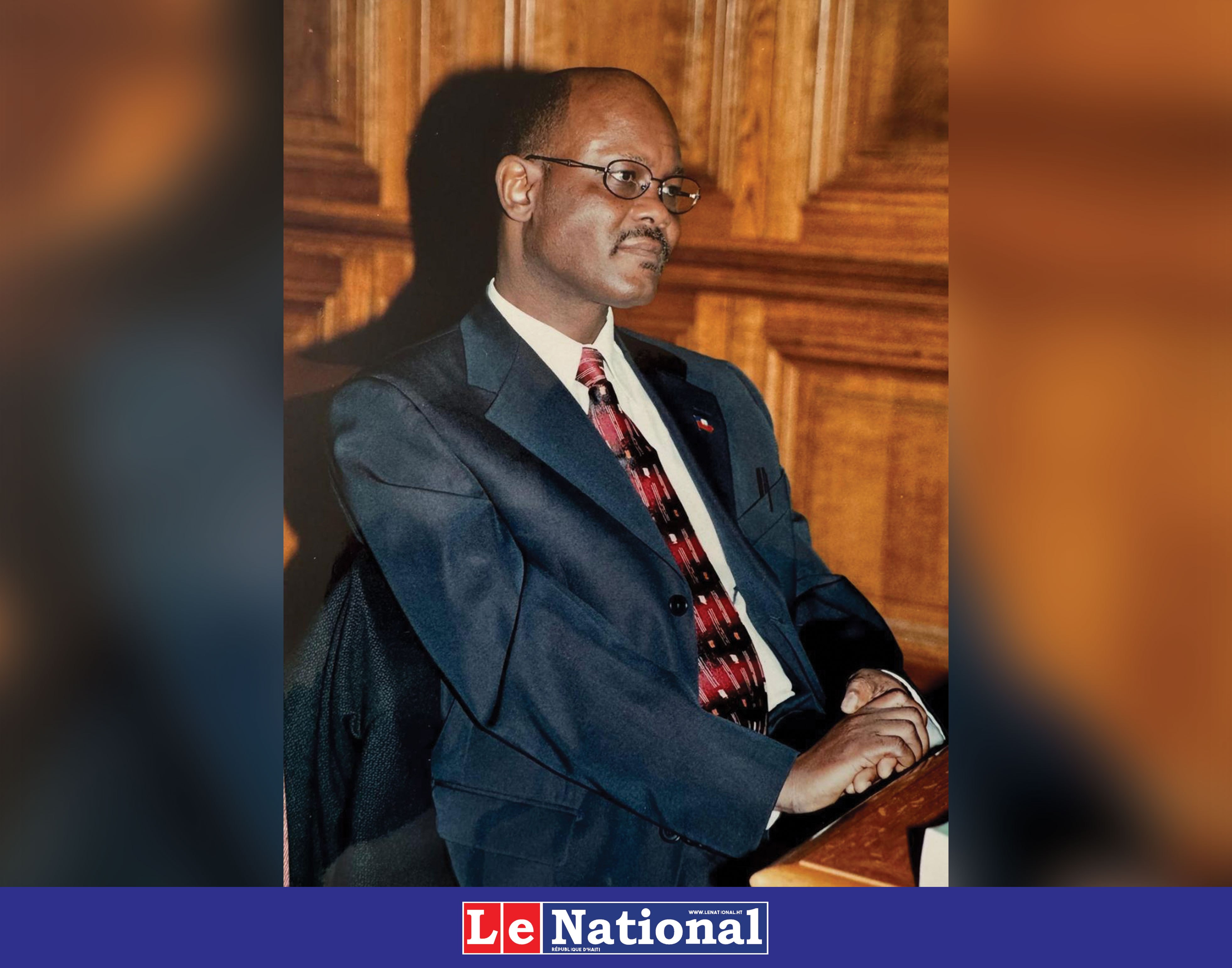

D’un point de vue sociologique, nous y voyons un acte manqué du Magistrat Jeudy : il pensait dire ce qu’il fallait, mais s’est trompé devant le grand public — en particulier les usagers de la mairie de Delmas et les contribuables de l’ensemble des collectivités territoriales. Le maire est pourtant réputé progressiste qui, avec de faibles moyens, a amélioré l’image de Delmas : construction de routes, installation de pylônes pour la distribution d’électricité, création d’emplois (notamment pour des femmes), amélioration de la propreté urbaine. Le pays gagnerait à compter davantage de magistrats de cette trempe.

Cependant, aucune mairie ne peut s’approprier les biens d’autrui. La loi dispose que « le propriétaire du dessous est aussi propriétaire du dessus », et nul n’est censé ignorer la loi — le Magistrat Wilson Jeudy y compris. Il lui appartient d’agir en responsable afin que l’institution chargée de garantir la sécurité foncière ne devienne pas, elle-même, source d’insécurité. Être une autorité n’implique pas de tout savoir ; chacun a ses limites, quelle que soit la fonction occupée. Avant toute déclaration de cette nature, le magistrat devrait consulter le service juridique de la mairie pour éviter d’inquiéter inutilement les contribuables.

La mairie en Haïti n’a pas compétence pour délivrer des titres de propriété. Après une transaction foncière passée devant notaire, celui-ci transmet l’acte à la Direction générale des impôts (DGI) pour enregistrement. Après accomplissement des formalités, le titre (ou certificat) est délivré à l’acheteur. Cette compétence est exclusive du notaire. De même, les opérations d’arpentage effectuées avant la vente, au nom de l’acheteur, relèvent de l’arpenteur.

Le paiement de l’impôt locatif, évoqué par le maire, demeure un acte citoyen et patriotique qui contribue au développement du pays. Il peut être utile devant les tribunaux pour attester du respect des procédures, notamment dans les actions en déguerpissement contre des locataires. Mais il ne confère en aucun cas un droit de propriété.

Nous invitons donc tous les maires à éviter ce type d’erreur de communication : le pays a besoin de paix pour résorber les conflits déjà pendants. Si la vidéo est authentique, la déclaration du maire est inacceptable et sans fondement juridique. Pour autant, les réalisations en faveur du développement de la commune de Delmas demeurent notables, dès lors que le respect du droit reste au cœur de la gouvernance locale.

La propriété en Haïti, pire qu’un calvaire

Ces propos de Jeudy viennent confirmer ce que nous dénonçons depuis belle lurette : à savoir qu’être propriétaire en Haïti n’est pas un statut juridique paisible, permettant aux acheteurs, vendeurs, héritiers et bénéficiaires de l’État d’exercer leurs droits sans inquiétude, comme un long fleuve tranquille au fil des ans.

En réalité, ils sont menacés à la fois par des particuliers, des institutions et des représentants de l’État. Ils le sont aussi par la prolifération de faux titres de propriété, souvent jaunis par le temps ou fabriqués par des malfaiteurs et des gangs qui s’arrogent le droit d’attribuer des titres fictifs sur les biens d’autrui. Enfin, la faiblesse de l’État et de ses institutions ne fait qu’accentuer cette insécurité.

Tout cela alimente une insécurité foncière chronique. Aujourd’hui plus que jamais, cette situation est devenue un véritable dilemme haïtien. Les risques de dépossession ou d’expropriation se multiplient, portés par la présence de bandes armées violentes qui, par la terreur, étouffent l’action des acteurs légitimes — souvent détenteurs de titres fragiles ou contestés.

Ces risques trouvent leur origine dans la difficulté qu’éprouvent certaines personnes à établir, conformément à la loi, leurs droits de propriété, notamment lorsqu’ils reposent sur des droits coutumiers. Cependant, ces derniers ne sauraient être niés : ils représentent des droits sacrés exercés depuis plus de deux siècles. Le droit positif n’est pas parvenu à effacer le droit coutumier, hérité de nos ancêtres depuis l’esclavage, à travers la cérémonie du Bois-Caïman, jusqu’à la fondation de la nation haïtienne.

La coutume demeure une source de droit non écrite, toujours reconnue par la législation haïtienne.

Ainsi, les détenteurs de droits coutumiers exercent leurs droits aussi paisiblement que les citadins régis par le droit positif.

La réglementation des conflits manquée par l’Empereur Dessalines

Les conflits de propriété en Haïti ne datent pas d’aujourd’hui, mais ils n’avaient pas, à l’époque, l’ampleur ni les ramifications qu’ils présentent aujourd’hui.

La notion de classe renforçait la philosophie réformatrice de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, visionnaire qui avait pressenti les tensions futures autour de la question foncière. Dessalines prônait un partage équitable des terres entre tous ceux et celles qui avaient versé leur sang durant la guerre de l’indépendance.

Par un acte révolutionnaire du 2 janvier 1804, il annula tous les titres de propriété susceptibles de transformer certains indigènes — et souvent mulâtres, enclins à s’approprier les terres des anciens colons — en grands propriétaires terriens des domaines laissés par les colons.

Pour plusieurs historiens, cette position de Dessalines ouvrait la voie à une véritable réforme agraire. Le décret du 14 juillet 1805, ordonnant la vérification des titres fonciers, traduisait sa volonté de justice sociale. Il rêvait d’égalité et de dignité pour tous, lorsqu’il déclara : « Et les pauvres Noirs dont les pères sont en Afrique, ils n’auront donc rien ? »

À ce propos, Louis-Joseph Janvier affirme sans équivoque : « Dessalines voulait fonder la véritable indépendance du paysan haïtien en le rendant propriétaire du sol. »

Malheureusement, l’Empereur n’a pu achever cette œuvre : il fut assassiné avant d’avoir régularisé les titres de propriété. Depuis lors, les régimes successifs n’ont jamais réglé de manière cohérente la question foncière, ni mis en place une politique durable pour réduire les conflits de propriété en Haïti.

Les premières décisions judiciaires rendues après l’abolition de l’esclavage furent déterminantes.

Ainsi, l’arrêt du 7 août 1845 du Tribunal de cassation, relatif aux conflits fonciers, déclara que les prescriptions n’avaient pu commencer légalement qu’à partir de 1826. Cette décision traduisait la volonté d’imposer la logique civiliste au détriment des coutumes et pratiques populaires, pourtant antérieures à la loi.

Quatre ans plus tard, un nouvel arrêt du 31 juillet 1849 prit le contre-pied du précédent. Il reconnut la prescription des terres au bénéfice des paysans occupant les terrains du domaine de l’État. Ces décisions s’inscrivaient dans la continuité de la pensée de Dessalines, qui prônait un partage équitable des terres entre tous les combattants de la liberté.

La propriété du point de vue de la loi actuelle

La propriété se matérialise par la possession d’une ou de plusieurs parcelles — bâties, cultivables ou non. L’idéologie politique d’un pays influence fortement son régime de propriété, qui revêt une fonction sociale et économique dans l’intérêt général.

L’article 448 du Code civil haïtien dispose : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. »

Ce droit peut être acquis par achat, don public, succession (testamentaire ou ab intestat), donation entre vifs, ou encore par prescription.

En cas de conflit, il ne peut être retiré que par un jugement rendu par les tribunaux compétents, passé en force de chose jugée.

Il peut également être limité par une expropriation pour cause d’utilité publique, moyennant le versement d’une indemnité juste et préalable, fixée par des experts conformément aux lois d’un État de droit.

Il convient toutefois de rappeler que les grandes règles régissant la propriété en Haïti sont définies dans le Code civil, le Code rural, et divers textes juridiques et sociaux. Cependant, à côté de ces normes écrites subsistaient les pratiques sacrées du droit coutumier, où la propriété avait une valeur symbolique et spirituelle. Le paysan haïtien y adhérait par héritage, bien avant l’apparition du droit de propriété au sens moderne.

Emmanuel Charles

Docteur en droit et sociologue