(Deuxième partie)

II. De l’ordonnance de 1825 à la dernière mission de l’ONU : Une très longue hypocrisie historique

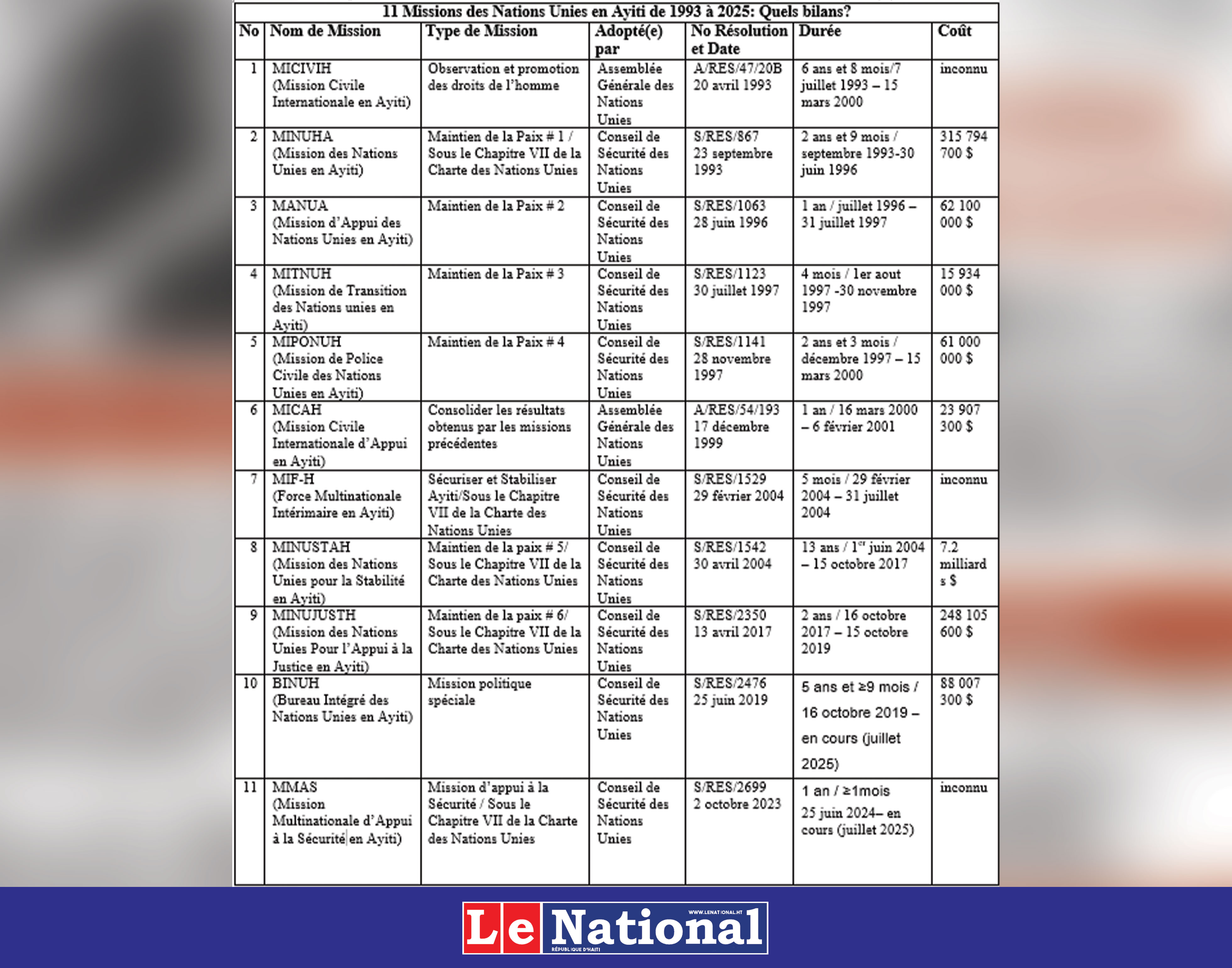

2.1. D'extorsions en extorsions : 11 missions des Nations Unies en Ayiti ou la terreur d'en haut

Historiquement au 19ème et le 20ème siècle, depuis l’ordonnance criminelle d’indemnité de 150 millions de francs-or imposée par la France en 1825 sur Ayiti, la dilapidation des réserves de la trésorerie du pays par les États-Unis, soit l’équivalent d’alors de $ 500 000 dollars-or, en date du 17 décembre 1914, à l’occupation militaire par des soldats étasuniens du territoire des ayitiens de 1915 à 1943, ce long processus, de domination faite de sept crimes de rançon, d’invasions et d’occupations, a jeté les bases d’une administration centralisée, affaiblie et dépendante, à l’impérialisme extractiviste français puis étasunien et de la servitude de la classe politique comprador, une classe politique liée et alliée en fanmi aux intérêts idéologique et politico-économiques étrangers, impérialistes et néo coloniaux, jusqu’au formatage et au soutien explicite à des régimes autoritaires comme celui des Duvalier (1975-1986). Ce long processus a généré également le formatage des gouvernements parachutés post-1986 dits de transition, installés sous pression internationale de Washington à l’OEA, au CoreGroup en passant par le dernier formatage de la CARICOM en Jamaïque sans oublier les 11 missions militaires des forces internationales assurant la domination sociale, spatiale et sociologique capable de structurer de manière pérenne les intérêts de l’impérialisme occidentalocentré etc.

Il est clair que cette coalition d’acteurs, ou du moins les acteurs de l’international communautaire, pour reprendre le concept de Jean Anil Louis-Juste (2003) a toujours pesé de tout son poids impérial, colonial et criminel dans les affaires et dans le corps du peuple ayitien. Autrement dit, les dernières tentatives d’ingérences dites de stabilisation via les missions directes et indirectes des États-Unis, de la France, de l’ONU ou les 11 interventions militaires de l’impérialisme en Ayiti de 1993 à 2025 n’ont fait que renforcer la dépendance et l’insécurité en Ayiti sous l’obédience des forces extérieures. Ces mesures de stabilisation et perpétuation de l'international communautaire n'ont jamais cherché à résoudre les problèmes de fond, mais plutôt en implémentant la place d’Ayiti, de ses corps et de ses ressources dans le commerce international du crime organisé et du commerce des armes et munitions ou dans des zones d’influence géostratégique, réservés pour le pillage et la construction des zones de réserve de colonie d’esclavés appelé selon la formule, des travailleurs irréguliers ou sans papiers. Donc des surplus dans la chaîne de production de l’industrie criminelle de matières premières et de main d’œuvre à bon marché et des populations apatrides. En effet, récapitulons les 11 missions militaires et impériales de l’international communautaire sur Ayiti afin de mieux tirer les conclusions théoriques de ces expériences.

Quel bilan ou résultat de ces 11 missions des Nations Unies et des États-Unis en Ayiti durant ces 32 ans d’occupation militaire (entre 1993 à 2025) ? Alors, plus de 9 milliards $ dépensés (8,014,848,900 $ pour les chiffres connues), renforcement de la crise sociale et de l’endurcissement de ses conditions de reproductibilité permanente au sens large. Production et reproduction d’une idéologie ou politique catastrophique tant économique, géopolique, écologique, épidémiologique, épigénétique, mounitaire, anthropologique etc. Donc ces 11 missions ont rendu invivable le peuple ayitien par la mise en application d’une politique à la fois crisogène et nécrogène. Une politique que nous voulons étudier ici à travers le concept d’INSÉCURIALITÉ conçu comme la (re)production par une bagatelle d’acteurs d’une politique nécrophile ou d’une colonialité politique/pouvoir de la mort permanente et profonde basée sur un ensemble de relations de domination sociale et spatiale, lesquelles sont capables de créer et de tenir la société et l’espace territorial dans une situation pérenne de négation du « droit de mounite » ou négation totale du « droit d’avoir des droits » donc d' une politique de (re)production de zonbi ou de mort-vivant.

Autrement dit, nous appelons insécurialité, la production et la reproduction d’état ou caractère fondamentalement non-de-in-sécurisé, dépourvu de sécurité de manière permanente. Ce concept se réfère dans cet article à une insécurité profonde, structurelle et existentielle, plutôt qu'un sentiment temporaire. La condition d’insécurialité est aussi vécue par les personnes victimes tant au niveau du vécu subjectif, de l’expérience intersubjective et de l’expérimentation objective.

Condition d’insécurialité qui notamment pour le peuple ayitien traduit l’enjeu de lutte contre cette condition de vulnérabilisation et désolation permanente capable de ronger toutes les sphères de relations liées à la vie subjective, intersubjective et objective : privée et publique, sur la terre, dans les ressources, dans l’esprit et le corps, donc dans les possibilités futures, en Ayiti comme hors d’Ayiti. Nous y reviendrons plus loin.

2.2. L’humiliation d’une classe politique servile et dépendante à l’« ordre insécuriel oxydental (occidental) »

Plus d’un diraient que la responsabilité n’incombe pas uniquement à l'international communautaire, fût-elle d’obédience des États-Unis ou/et de l’ONU et consorts. Ils ont peut-être raison. Parce que cette responsabilité, assurément, touche une partie non négligeable de la classe politique et dominante en Ayiti. Pour ceux et celles qui espèrent dans le messianisme nationaliste des comprador, il serait profondément choquant de constater que ce sont ces politiciens ayitiens eux-mêmes, au lieu de proposer des solutions souveraines à la crise sécuritaire, mais ce sont eux-mêmes qui ont choisi d’écrire au gouvernement américain pour demander de déclarer les bandes armées comme groupes terroristes.

Tout ceci, sans tenir compte des enjeux et conséquences géopolitiques et diplomatiques voire symboliques d’un éventuel étiquetage. Ce comportement est non seulement irresponsable, mais surtout indigne, ou pourrait-on dire de pleine ignorance ou de complète désolation, pour reprendre Hannah Arendt, face à une telle problématique géopolitique insécurielle marquée par des trop en termes de décisions d’interdiction des ressortissants ayitiens en R. Dominicaine et de la cessation du Statut TPS pour les ressortissants ayitiens vivants aux USA.

La désolation chez Hannah Arendt, rappelle Anne Amiel (2007), « est liée au déracinement et à la superfluité dont sont frappées les masses depuis le commencement de la révolution industrielle, et qui sont devenus critiques avec la montée de l’impérialisme [...] et la débâcle des institutions politiques et des traditions sociales à notre époque » (Amiel, 2007, p. 78). Et dans son intrication avec la domination par la terreur d’« en haut », ou pour le dire simplement, la domination dans sa forme moderne, la domination totalitaire de l’État, cette domination est donc un système dans lesquels « les hommes sont de trop », et ce système en retour rend « les hommes également superflus », précise Hannah Arendt (Arendt, 1951).

2.3. « Tout moun se moun » ou le « droit d'avoir des droits » instauré par des Révolutions Africaines

L’esclavage conçu « les hommes de trop », donc qui ne sont bons qu’à leur ôter leurs droits d’humanité. Tel que ces droits ont été pensés avant et même pendant l’époque des révolutions bourgeoises occidentalo-centrées (Angleterre, États-Unis, France). Des révolutions hors de toute radicalité anticolonialiste, antiraciste et anti-esclavagiste.

Pourtant tel n’était pas le cas pour la Révolution de démodernisation de l’époque moderne impériale, coloniale et hégémonique occidentalo-centrée. En plus des révoltes et résistances diverses des Africains déportés et esclavisés, la Révolution ayitienne a accouché et perduré « le droit d’avoir des droits ou ‘’tout moun se moun’’ » contre la société colonisé et colonialisé de Saint-Domingue (voir Cyril Lionel Robert James, [1938] 2024, Carolyn E. Fick, [1990] 2014, Sibylle Fischer, 2004, et Laënnec Hubon, 2007).

C’est dans le contexte de profonde remise en cause des derniers droits de l’humanité et des droits des peuples tels qu’ils ont été boycoté par les révolutions bourgeoises faites pour les bourgeois et les mâles blancs, européens et occidentaux, chrétiens… que surgissait même l’idée du premier droit et le seul droit qui prévaut à tous les autres droits de l’humain. Ce premier, seul et unique droit de ceux et celles qualifié.e.s d’antan d’ « esclaves » et aujourd’hui de « migrants illégaux ou clandestins, sans papier, apatrides, voir terroristes » sans faire de distinction etc. par les États-nationaux modernes et impériaux, coloniaux, occupateurs et racistes.

En effet, si la Révolution ayitienne a mis en pratique le droit d’avoir des droits, cette notion ou idée de « droit d’avoir des droits » a été conceptualisée littéralement par Hannah Arendt en 1949 (Arendt, 2017) après la guerre 1939-1945. Pourtant, avec Jean Casimir (2018) on comprend qu’en Ayiti cette idée, de droit encore plus fondamental que les Droits de l’homme et du citoyen, est historiquement appréhendée sous l’idée « tout moun se moun », ou encore « pa gen moun pase moun ». Car dans l’État indépendant d’Ayiti, le principe tout moun se moun a été la condition principielle qui a conduit à la défense du droit de s’auto-organiser dans une communauté politique organisé et souverain, ce qui a pris la forme d’un État pour la défense de ce droit d’avoir des droits en retour.

Toutefois, pour défendre et faire respecter cette idée « tout moun se moun », le peuple anciennement esclavagisé de Saint-Domingue a dû combattre et verser de son sang. Et victorieusement en 1803, après 12 ans de révoltes (1791-1803), est née la troisième plus grande Révolution connue de l’historiographie de l’humanité des peuples africains déportés et esclavés hors d’Afrique.

La première de ces trois grandes Révolutions d’Africains mis en esclavage était celle des Zandj en 869, encore appelés, Zanj, Zendj ou Zang (des africains de l’Afrique orientale, déportés pour être mis en esclavage dans la Mésopotamie) sous la dynastie Abbasside au sud de l’Irak actuel, près de Bagad. Cette grande Révolution a permis de fonder le premier État des anciens esclavés Africains, hors de la terre d’Afrique (voir Oruno Denis Lara 1976 et Alexandre Popovix 1976).

La seconde grande Révolution des Africains ex-esclavés est l’œuvre, au 17ème siècle, des Bantou et Yoruba (Africains) qui ont brisé les chaines de l’esclavage occidental-portugais et hollandais au Brésil pour fonder l’État indépendant connu sous le nom de Quilombos dos Palmares, qui a été dirigé, près d’un siècle, notamment par le roi Nganga-Zumba et son neveu, héros et stratège de guerre, Nganga Zumbi (voir Lawœte -Pierre Ajavou 2018).

Ainsi, ces États souverains crées par des Africains ont existé pour faire valoir le droit d’être considéré et respecté comme humain ou comme personne humaine, là où l’on (moun/humain) se retrouve sur la surface de la terre ; et ceci, indépendamment de la frontière de l’État-nation d'où l’on provient.

Ce seul droit pour les humains sans État-national-à-droit de l’homme-citoyen pour les protéger, implique notamment les droits d’être libre, de vivre et de se reproduire la vie là où l’humain est. Autrement dit, la défense et l’effectivité de l’idée d’avoir accès à une place de vie dans le monde donc dans une société humaine, organisée. Ce qui dès lors implique non pas seulement le droit de migrer, ou de s’exprimer, mais d’y vivre, de se reproduire là où l’on est, là où l’humain est, car tout moun se moun, pa gen moun pase moun. On est Moun (Personne humaine), avant d’être national, citoyen, et en dehors de la nationalité, de la citoyenneté, l’humain est et reste toujours humain (voir Rachel Beauvoir et Didier Dominique, 2003, pp. 90-105 et passim).

Donc tout être humain a le droit d’être considéré comme personne humaine, digne de reconnaissance, de respect et de dignité, de droit d’avoir des droits. Digne de respect et de protection comme personne humaine, hors de toute vulnérabilité. Car l’Humain est humain, personne humaine, un être éthique, social et politique avant d’être circonscrit et délimité dans des limites frontalières des États-nationaux (voir Nixon Boumba et. all., 2022, pp. 1566-1598 et passim ou Simon Novaes (dir.), 1991, pp. 27-85 et passim).

2.4. « Tout moun se moun » ou le « Droit d’avoir des droits » entre réalité historique et fiction idéologique sous les régime d’extrême droite

Si tant est que les droits des peuples et de la personne humaine a été boycotté par les empires coloniaux et racistes occidentaux depuis une longue tradition, mais il a fallu attendre Le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme [1949] (1951) dans le contexte du totalitarisme pour que Hannah Arendt, une pensée politique pourtant eurocentrée pour écrire une critique radicale des fondements philosophiques et politiques des Droits de l’homme et du citoyen, révélant leurs contradictions internes à travers l'expérience historique des apatrides et des réfugiés au 20ème siècle pendant et après les guerres de 1914-1918 et 1939-1945.

Hannah Arendt, journaliste et théoricienne de la politique allemande d’origine juive, exilée d’Europe jusqu’aux États-Unis, privée de sa nationalité et de sa citoyenneté allemande, cette auteure qui pourtant très emblématique a vécu, subi et mais aussi observé avant que les gens (de l’Europe) puissent profiter de tout l'inaliénabilité des Droits de l'homme, un droit encore plus principielle existe et que l’on ne saurait oublier ni négliger.

Ce droit est pour Arendt « The right to haves rights », « Recht, Rechte zu haben » « Droit d’avoir des droits ». Ainsi, une conception formelle de l’idée déjà pensée et réalisée en Ayiti depuis la Révolution de 1791-1803 avec l’idée « Tout moun se moun ou Dwa pou gen dwa » ? (sur l’eurocentrisme d’Arendt et son occultation de la Révolution ayitienne voir Claudy Delné, 2019, pp. 497-524).

Mutatis mutandis, pour Arendt le Droit d’avoir des droits veut dire « de vivre dans un système de relations où l’on est jugé pour ses actions et ses opinions, ou encore qu’existe le droit d’appartenir à une communauté politique organisée » / « in einem Beziehungssystem zu leben, wo man nach seinen Handlungen und Meinungen beurteilt wird, oder ein Recht, einer politisch organisierten Gemeinschaft zuzugehören ». Et Arendt poursuit en précisant que :

la perte du « Droit aux droits » entraîne la perte de la pertinence et donc de la réalité du langage (l’homme ayant été défini depuis Aristote comme un être qui dispose du pouvoir du langage et de la pensée), et cette perte est suivie par la perte de toutes les relations humaines (dès lors que l’homme a été qualifié, toujours depuis Aristote, d’« animal politique », c’est-à-dire comme un être défini par la communauté) – en d’autres termes : il s’agit bien de dépossessions qui affectent certaines des caractéristiques les plus essentielles de la vie humaine ». « Der Verlust des ‘’Rechts auf Rechte’’ zieht den Verlust der Relevanz und damit der Realität der Sprache nach sich (und der Mensch ist seit Aristoteles als ein Wesen definiert worden, das über die Macht der Sprache und des Denkens verfügt), und diesem Verlust reiht sich der Verlust aller menschlichen Beziehungen an (und man hat den Menschen, wiederum seit Aristoteles, das »politische Tier« genannt, das heißt ein Wesen, das durch Gemeinschaft definiert ist) – mit anderen Worten: hier treten Verluste ein, die einige der wesentlichsten Eigenschaften menschlichen Lebens betreffen » (Arendt [1949] (2009) en ligne).

Si le contexte de la violation systémique des droits de la personne humaine sous les chaines de l’esclavage a donné l’idée tout moun se moun tout moun gen dwa, ou dwa pou tout gen dwa, et pour les expatriés et apatrides de l’Europe dans les après et les entres deux guerres 1914-1918 et 1939-1945, alors, qui plus est aujourd’hui pour les ressortissants de la liste d’Interdiction d’entrée et de ceux et celles qui étaient malgré des difficultés, trouvés légalité et condition de travail aux USA ? Le droit d’avoir des droits ou tout moun se moun est-il la condition principielle pour se défendre face aux régimes de Donald Trump ou de celle de Luis Abinader ?

En effet, si tant est que le « Droit d’avoir des droits » a été pensé conceptuellement par Arendt lors de la « crise des droits de l’homme », afin de dépasser le paradoxe de droits bourgeois racistes accolés et circonscrits aux limites des États-nationaux modernes et totalitaires.

Ainsi faisons-nous appel à cette catégorie de pensée non différente de la catégorie tout moun se moun d’Ayiti afin de d’analyser et de comprendre comment le drame des guerres criminelles, diplomatiques et migratoires affectent à présent un nombre toujours plus croissant de personnes, par le fait que ces dernières n’ont aucune patrie sur terre pour les protéger.

Dès lors, ces personnes migrantes forcées, ou déplacées par contrainte, de l’intérieur et/ou de l’extérieur des frontières nationales, perdent tous les droits spécifiques définis en termes de Droits de l’homme enracinés dans les limites de l’État-nation-national.

Autrement dit, pour les ayitiens, les Afghans, les Palestiniens, les Soudanais, les Libyens… qui sont déjà des victimes de crimes de la terreur de leur État et de la terreur des États étrangers, acteurs de la criminalité internationale organisé (notamment les puissances impérialistes occidentalistes et colonialistes, ou occidentalo centrés comme c’est le cas pour l’Israël dans le Proche-Orient, qui depuis sa formation en 1947 a créé une nouvelle catégorie de réfugiés, les Arabes, accroissant ainsi le nombre des apatrides et des sans-droits de quelque 700 à 800 000 personnes, sans compter les assassinées (55 000 Palestiniens)), ces personnes ont perdu le droit de la protection de leur communauté, employée à – et capable de garantir des droits de toutes sortes, qu’ils soient les droits qui ont été définis en Occident comme les droits de l’homme, ou des droits définis par d’autres peuples, notamment les peuples non-occidentaux et/ou autochtones des quatre coins du monde (voir Boaventura de Sousa Santos (1997, pp. 79-96 et passim), Céline Spector (2019, pp. 1-13 et passim) Amélie Imbert (2023, pp. 1-36 et passim).

En revanche, Ayiti n’a pas attendu la guerre de (1914-1918), qui pis est, celle de (1939-1945), pour défendre la philosophie politique de la mounité, la plus radicale de l’époque impériale coloniale appelée communément « époque moderne », définie depuis le « centre hégémonique du monde imposant la communication hégémonique et coloniale ». Ce droit d’avoir des droits ou en créole ayitien : tout moun se moun a déjà été défendu et mis en application par la Révolution ayitienne de 1791-1804 et malgré tout encore défendu jusqu’à aujourd’hui.

Depuis 1492 jusqu’à aujourd’hui Ayiti-Kiskeya c’est la terre mère ou l’EMPIRE DE LA LIBERTÉ, là où tout moun lib [personne humaine étant] pour y avoir mis les pieds. Et ce n’est que sous les dominations impériales coloniales espagnoles, françaises (1492-1803), anglaises (1792-1798) et des occupations américaines (17 décembre 1914 et 1915-1943), et de la dynastie des Duvalier (1957-1986) et des occupations onusiennes (1993-2025) que la condition de jouissance du droit de mounité, ou du droit d’ « avoir des droits » a été mis et remis en veilleuse. Mais depuis l’époque de la nouvelle indépendance de 1804, Ayiti-Kiskeya, le peuple ayitien, toujours résistant, lutte pour faire (re)naître le droit de la mounité : dwa tout moun se moun, tout moun dwe gen menm dwa, capable de garantir sa condition se société politique organisé, qui accueille les humains, et aussi donne le droit d’asile aux Damnés de la terre. Autrement dit, dans le sens de Nixon Boumba et Margaret Satterthwaite, l’idée tout moun se moun est le principe de base qui fonde les luttes populaires vers l’idéal de pleine justice, liberté générale, paix, égalité, solidarité et inclusion pour tous et toutes (Nixon Boumba et. all., 2022, pp. 1566-1598 et passim). Sur ce, les exemples sont légions, combien de Polonais, d’Allemands, d’Arabes, d’Égyptiens, de Libanais, de Syriens, d’Italiens etc qui se sont mis les pieds en Ayiti pour fuir la violence dans leur pays d’origine et vivre en Ayiti ? Depuis le choc de Christophe Colon sur la terre ses Tayino, les juifs et arabes se sont immigrés en Ayiti pour fuir la terreur des conquistadors d’Espagne. Ils sont beaucoup a y mettre les pays en Ayiti pour y vivre depuis, malgré tout (voir Joseph Bernard Junior, 2009, 2011, 2021).

Pourtant, le droit de mounité, le « droit d’avoir des droits », dans le monde occidental, ou en R. Dominicaine (massacre des ayitiano-dominicains de 1937 etc.) a été et est remis en question encore en ces jours par la classe dirigeante de l’empire impérial du continent Abya Yala (Amérique) et des racistes haitiano-phobes de la classe dominante dominicaine. Lequel empire étatsunien qui pourtant s’est fondé sur les crimes et génocides des autochtones ou populations indigènes (des millions de personnes) et l’accaparement de la moitié des terres mexicaines lors de la guerre territoriale de 1846-1848, ou saccagement de tout le reste du continent, depuis le Mexique jusqu’au Chili en passant par la Caraïbe. Un empire qui a envahi Ayiti et pillé les ressources en bois, en terre, en or, en monnaie, en êtres humains; puis, traversant vers l’Afrique et l’Asie, jusqu’au Philippines, et tuant près de 100 000 Philippins…(voir Noam Chomsky (2001) et Marcel Grondin et Moema Viezzer (2022).

Aujourd’hui encore, cet empire qui ne veut pas mourir s’érige en maître et seigneur d’un monde à monopoliser, des humains à ne pas laisser droit de vivre sur la terre, des civiles et des États à bombarder. Avant même le largage des bombes sur les sites nucléaires iraniens : il faut toujours se rappeler les destructions brutales des pays bombardés par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Sur ce, l'ambassade de Chine à Moscou, en Russie, a publié une liste de trente pays pourtant loin d’être exhaustive : 1). Japon : 6 et 9 août 1945 (bombardements atomiques) ; 2). Corée et Chine : 1950-1953 (guerre de Corée) ; 3). Guatemala : 1954, 1960, 1967-1969 ; 4). Indonésie : 1958 ; 5). Cuba : 1959-1961; 6). Congo : 1964 ; 7). Laos : 1964-1973 ; 8). Vietnam : 1961-1973 ; 9). Cambodge : 1969-1970 ; 10). Grenade: 1983 ; 11). Liban et Syrie : 1983, 1984 ; 12). Libye : 1986, 2011, 2015 ; 13). El Salvador et Nicaragua : 1980 ; 14). Iran: 1987, 2025 ; 15). Panama: 1989 ; 16). Irak : 1991 (guerre du Golfe), 1991-2003 (invasions américaines et britanniques), 2003-2015 ; 17). Koweït : 1991 ; 18). Somalie : 1993, 2007–2008, 2011 ; 19). Bosnie: 1994, 1995 ; 20). Soudan: 1998 ; 21). Afghanistan : 1998, 2001-2015 ; 22). Yougoslavie: 1999 ; 23). Yémen : 2002, 2009, 2011, 2024, 2025 ; 24). Pakistan : 2007-2015 ; 25). Syrie : 2014-2015 (voir Noam Chomsky et. André Vltchek (2015 et 2016) et Daniele Ganser (2011 et 2017)).

Au total, de mois d’août 1945 à juin 2025, près de 30 pays ont été ciblés et bombardés par Washington. Alors, le questionnement qui se pose, pour reprendre les interrogations de l’ambassade de Chine en Russie (Moscou) rapporté par George Kwaku Nti : la société occidentale a-t-elle déjà exprimé sa colère contre les États-Unis ? Y a-t-il déjà eu une voix forte contre la politique meurtrière dans le monde extérieur ? Y a-t-il déjà eu une seule fois où des sanctions ont été imposées aux États-Unis ? Qui est la vraie menace, le pays qui a bombardé plus de 30 pays depuis la Seconde Guerre mondiale ou les peuples qui sont obligés de se défendre contre les intérêts de l’industrie de la morts ?

2.3. La médiocratie ou la politique necropologiste comme mode de gouvernement en Ayiti

Pour le peuple ayitien ou le simple citoyen civil en Ayiti qui voudrait aller aux États-Unis, et un citoyen étrangers qui voudrait voyager vers Ayiti, la remise en question du « droit d’avoir des droits » se traduit dans ce contexte par la remise en question du « droit à la migration, du droit d’asile et du droit à la résidence ». Ce qui ne peut que hypothéquer la vie et le corps de tant d’humains. Une telle décision de remise en question, par les classes dominantes tant en Ayiti qu’aux USA ou en R. Dominicaine, traduit ce que Alain Deneault (2015) appelait «médiocratie », une condition de société où s’érige en norme ceux et celles marqué.e.s par l’absence de capacité et de projet capable de solution adaptée aux problèmes actuels dans le respect de la vie, de la liberté, de l’excellence et de la capacité critique. Deneault rappelle que si « la médiocrité désigne le stade moyen en acte plus que la moyenne », alors la médiocratie quant à elle « est conséquemment ce stade moyen hissé au rang d’autorité ». Ainsi, cette médiocratie fonde-elle « un ordre dans lequel la moyenne n’est plus une élaboration abstraite permettant de concevoir synthétiquement un état des choses, mais une norme impérieuse qu’il s’agit d’incarner. Se dire libre dans un tel régime ne sera qu’une façon d’en manifester l'efficacité » (Deneault, 2015, p. 2).

Pour cette classe médiocre d'ultra-crepidarianiste en Ayiti, les questions pertinentes seraient, comment peut-on solliciter d’une puissance étrangère impériale, qui fait de la terreur dans le monde son principal instrument d’hégémonie et de domination, pour qu’elle puisse apposer un label infamant et de prévoir la lutte à mort contre tout un peuple englobé comme l’ennemi, donc après avoir été classifié dans la liste de ceux et celles qui n’ont pas le « droit d’avoir des droits » ? Prétendant lutter contre les groupes armés revient-il à sanctionner ses propres concitoyens civils et innocents dans les limites des frontières étrangères ? Aussi criminels soient les groupes armés créés en Ayiti, comment solliciter une décision de sanction généralisant et généralisée sans penser aux possibles conséquences sur l’ensemble de la population et sur ceux et celles qui auraient voulu se rendre en Ayiti ou d’y laisser ?

En agissant ainsi, les résultats des stratagèmes et le silence cimetière devant une telle décision par la classe politique nécropole, médiocrate et parachutée en Ayiti ne peut que traduire une manque de vision, et de légitimité venant du peuple, pour la défense des intérêts de ce peuple.

Ce silence de médiocratie et de négation du droit de mounité du peuple ayitien d’abord sur son propre territoire s’inscrivent dans la droite ligne des politiques du chaos, donc dans l’intérêt partisan, lequel ne trouve sa raison que dans l’optique de sombrer la nation ayitienne qui a osé combattre le système monde impérial, colonial, esclavagiste et raciste et aujourd’hui impérialiste. Une telle décision inadaptée à la crise sécuritaire nationale, régionale et à la politique de factuelle ne témoigne que de l’agir géonécropolitique ou de la géopolitique de l’exclusion d’Ayiti et des autres 11 pays qui pourtant ont déjà tant souffert sous la domination de la terreur de Washington, dans le passé, par la violation de leurs lieux de souveraineté, en (re)produisant la mort et de la désolation comme résultat et condition de vie-morte.

La classe sous-traitante en Ayiti est face à une économie transnationale de crime et d’une géopolitique étrangère d’exclusion qu’elle ne saurait contrôler, une logique de domination et de négation de l’intelligence, de l’autonomie rappelant tristement la relation maître-esclaves, empire-colonies, métropole/centre civilisée/développée durablement et sécurisée face aux colonies/périphéries barbare sous-développées éternellement et terroristes.

Ce réflexe de soumission et d’acceptation vile et servile de la politique du chaos marque un recul dangereux de la pensée souverainiste, proactive, visionnaire, et libératrice.

Les ayitiens et ayitiennes sont traversés par des projectiles d’une politique médiocre et nécropole qui traduit l’échec de toute une classe politique de la mort, faite de dirigeants bons à la poubelle de l’histoire. Donc, cette conjoncture consigne la nation ayitienne à l’implication d’une nouvelle génération de femmes et d’hommes capables de penser autrement et d’agir pour une nouvelle Ayiti qui soit vraiment debout, libre, responsable, sécuritaire, sécurisée et indépendante.

Auteurs :

Formation : Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH)

&

joseph.elmano_endara@student.ueh.edu.ht

Formation : Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/Cesun Universidad, California, Mexico, Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH)

&

Jeankenleybienaime902@gmail.com

Formation : Relations Internationales/Institut National d’Administration, de Gestion et des Hautes Études Internationales (INAGHEI/UEH)