Par : Kenny T. & Elmano Endara J.

Résumé

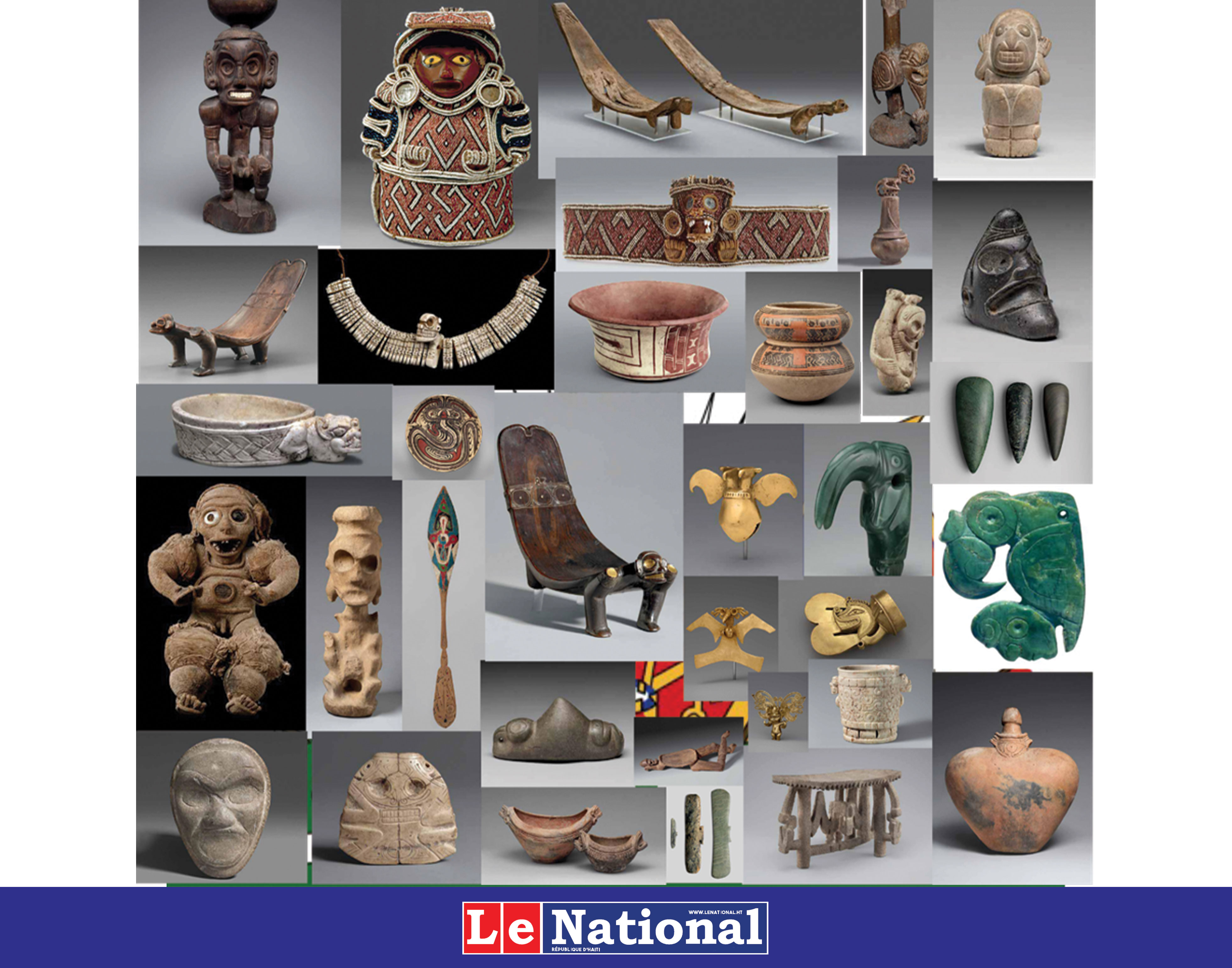

La quête des Archives et autres biens culturels d’Ayiti et de la Caraïbe spoliés révèle une double violence : d'un côté, les dé-possessions matérielles et immatérielles et de l'autre, les blessures culturelles. Alors qu’une ancienne ministre des affaires étrangères d’Ayiti tentait en 2024 de « récupérer à Londres l’Acte d’Indépendance d’Hayti de 1804 » – version officielle du document fondateur de l’État post-esclavagiste et indépendant, conservé au Royaume-Uni depuis deux siècles –, cette démarche, sans suite, symbolise pourtant un combat existentiel, bien nécessaire ou fondamental. Des milliers d’objets culturels caribéens : manuscrits historiques, artefacts taïnos et notamment ayitiens, sont pris en otage dans les institutions muséifiantes en Occident, du British Museum au Musée quai Branly Jacques Chirac ou du Musée National de Danemark au du The Metropolitan Museum of Art. Pire, ces biens « zombifiés » (déracinés, privés de leur espace culturel d’origine et de leur sens originel) s’accompagnent d’une colonialité persistante du droit culturel, où l’Occident impose son extractivisme comme modèle hégémonique contre le droit à la culture de l’Autre altérisé. Cet article retrace la translocalisation des archives ayitiennes – des « découvertes » de l’Acte d’Indépendance d’Hayti à Londres en 2010 et 2011 par l’historienne Julia Gaffield. Ainsi les enjeux de restitution d’un tel document sont-ils soulevés face à leur instrumentalisation par les ex-puissances coloniales – et interroge les mécanismes de la colonialité du langage présente en Ayiti depuis la fondation de l’État postcolonial. En effet, puisque la problématique de la réparation des crimes coloniaux et la restitution des biens culturels d’origine caraïbéenne inventoriés dans les institutions muséifiantes en Occident est mise sur la table de la discussion, l’intérêt ultime de ce travail réside dans dès lors dans la construction du processus de décolonisation muséale, archivistique et de la décoloni(ali)sation linguistique, seule fin et moyen capable de rétablir une justice épistémique pour les peuples caribéens et notamment ayitien.

Texte intégral (Deuxième partie)

III. Biens culturels et langue nationale : Enjeux politiques et communicationnelles actuelles

3.1. La « Dette Archivistique de l’Occident pour le peuple Haytien »

Les dévoilements des Actes d’Indépendance d’Hayti (Batistè Endepandans Ayiti, traduit par Kenny THELUSMA en 2024, en kreyòl ayisyen, panyòl et anglè) dans des institutions muséifiantes en Occident, témoignent que ces institutions sont donc des institutions extractivistes et de racialisation. Les biens culturels Autres zombifiés permettent à ces dernières de s’ériger en centre (re)producteur de discours et de sens sur l’Autre alterisé. D’où les dévoilements de ces biens Autres zombifiés ne peuvent que relancer le débat sur les demandes de reconnaissances des droits des peuples à avoir droits et accès matériels et spirituels à leurs productions culturelles et symboliques globales. Autrement dit, les enjeux de restitutions et réparations de ces documents fondateurs de la nation haytienne sont fondamentaux.

3.2. Histoire et Archives identifiées : Identité nationale à reconstruire face à des enjeux complexes

Le manuscrit de la Déclaration d’Indépendance d’Hayti de Longpré de Duke, désormais conservé à la Rubenstein Library, ou les deux autres versions officielles imprimées et translocalisées en Royaume-Uni ne sauraient être des curiosités ou des objets d’attraction touristique pour les institutions muséifiantes et habitants de l’Occident. Ces documents fondateurs de la souveraineté politique, juridique et territoriale d’Hayti conservent un triple témoignage :

- D’abord historique : Comme preuve de la vitalité culturelle d’anciens esclavisés, capables de s'approprier leur granmounité, leur droit de mounité, leur dwa pou gen dwa abite tè a (Droit d’avoir des droits sur cette terre) (voir Jean François, 2006, pp. 119-132 et passim). Autrement dit, ils étaient capables de la réalisation politique de l’idée tout moun se moun, à travers un texte fondateur, même écrit et transcrit dans la langue impériale et coloniale, la langue de la domination socio-démo-linguistique donc, le français.

- Ensuite politique : Comme rappel d’inégalités et d’extractivités de la colonialité du droit archivistique occidentalocentré, persistant dans la préservation illégitime des documents Autres-nationaux et Autres-identitaires ou de la mémoire spoliée par la mondialisation impériale coloniale et extractiviste occidentalocentrée (voir Walter Mignolo, 2023, pp. 8-15 et passim).

- Enfin matri-patrimonial et communicationnel : Le peuple qui a combattu et battu la colonisation est encore sous les chaînes de la colonialité par le fait que les Actes juridiques fondateurs peinent non seulement à être dans la langue qui a construit la liberté et que de plus, ces documents originaux sont translocalisés dans des institutions muséifiantes pour servir la cause des puissances impériales coloniales capitalistes extractivistes et néocoloniales. Donc, ces documents sont intégrés dans des lots incalculables d’autres biens culturels trésoriers d’origine Caraïbe spoliés et conçus comme altérisés et de fait possédés par l’Occident indépendamment de questions de restitutions et réparations de séquelles dont la dépossession illégitime représente pour les vrais descendants propriétaires (voir le projet Nexus 1492 où Françozo et Amy Strecker (2017, en ligne)). Ce dernier travail fait l’inventaire de 30 000 biens culturels d’origine culturelle caraïbéenne transplantée de force dans 59 institutions muséifiantes en Europe. Et ceci sans compter une quantité d'autres translocalisés dans tout l’Occidental (voir l’article de Evgeni Pankov, 2024) pour le cas de 62 000 biens culturels abya yala (Amérique Latine) et caraïbéens spoliés par le Royaume-Uni).

Par contre, pour Hayti où les questions de restitution du matrimoine-patrimoine taïno spolié par l’Occident et là où la majeure partie de la population parle et comprenne la langue de résistance et de la révolution, donc le kreyòl ayisyen, l’absence de version manuscrite et/ou imprimée d’alors – malgré le fait que cette langue a été écrite et utilisée depuis la fin du 18e siècle comme vecteur de communication dans la littérature orale et écrite, et servie de langue de l’État colonial français pendant la Révolution de 1791-1804 (voir Jean-Claude Bajeux, 1999, p. 4-14 cité dans Frantz Voltaire (dir.) 2019, pp. 269-290 et passim). Ces grands silences symbolisent, peut-être, mieux l'esprit de la classe impériale et hégémonique de 1804. Une classe dominante pour la plupart formée dans les logiques du pouvoir de la colonialité éducationnelle occidentalo-centrée, excluant tout un peuple, originellement dès les premières années de la formalisation de l’État postcolonial, ou de l’État nouvellement indépendant mais occultant encore mieux, par paradoxe, les questions de justice culturels, symboliques, épistémique, langagière.

Comme l'écrivait Thomas Madiou : « après avoir fait, en langage créole, l’historique des cruautés dont les Français avaient exercées sur les Indigènes, il [Jeans Jacques Dessalines] s’écria : "Jurons de combattre jusqu’au dernier soupir pour l’Indépendance de notre pays" […] Dessalines fit publier dans tout l’État d’Haïti l’acte de l’Indépendance, sa proclamation au peuple qu’avait rédigée Boisrond Tonnerre, et sa nomination à la dignité de Gouverneur Général. De toutes parts, il y eut des fêtes magnifiques » [sic] Fils (Histoire d’Haïti, Tome troisième, 1848, p. 115 et pp.110-151 et passim).

Mais la question qui se pose du point vue politique, communicationnelle, épistémique, langagière, sémantique, éthique et philo-sophique donc anthropologiquement, est ceci : dans quelle(s) langue(s) devrait-on écrire le Batistè de cet État qui voulait être libre et souverain, là où les élites et chef de l’Armé indigène prétendirent défendre les droits de tout moun se moun ou liberté générale dans le contexte socio-démo-linguistique où le peuple à unifier est de fait d’origine ethnique diverse et majoritairement africaine et parlant des douzains de langues africaines (David Geggus, 1997, p. 44), mais surtout là où la majorité était déjà surtout créolophone ? Autrement dit, où sont les traces des discours faits en kreyòl par les leaders politiques de la jeune nation libérée dans l’historiographie postcoloniale ?

Pour mieux répondre, il ne serait pas moins urgent de se référer aux publications de références de Guylène Romain (2020, pp. 435-461 et passim), Fernand Léger (2020, pp. 2-28 et passim) et Lefranc Joseph (22 juin 2025, en ligne) etc. afin de comprendre l’ampleur de la colonisation linguistique et de la colonialité du langage (ou de la colonialité langagière, pour reprendre Gabriela Alejandra Veronelli, 2016-2024) que la classe dominante impose dès la formation de la nouvelle société politique en 1804, contre les droits linguistiques, donc des droits humains les plus élémentaires du peuple haytien en reproduisant les structures impériales, raciales et coloniales de la domination du pouvoir par la différenciation ou la racialisation langagière.

3.3. Spoliations culturelles. Pourquoi la Caraïbe doit réclamer la restitution de son patrimoine zombifié en Occident ?

Alors, qui des descendant.e.s des victimes de la conquête, colonisation et post colonisation occidentale dans la Caraïbe ne sont pas légitimes de poser la question de la traçabilité de ces objets culturels qui constituent le tissu naturel du patri-matrimoine culturel caraïbéen ? Ou du moins, qui de la Caraïbe n’a pas le droit de demander comment se fait-il que cette fameuse chaise duho de la reine Anacaona et d’autres objets culturels se trouvent aujourd’hui dans des institutions muséifiantes? C’est le cas notamment de Danemark où sont identifiés plus de 8 000 objets culturels caraïbéens datés de -1 000 à 1 500 (au Musée National de Danemark); en Angleterre (plus de 7 000 au British Museum et les 1 700 du Musée d'Archéologie et d'Anthropologie du Cambridge); en France (plus 4 200 au Musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris); au Pays-bas (plus de 2 700 au Musée National des Cultures du Monde); en Allemagne (plus de 2 200 au Musée Ethnologique de Berlin) sans compter ceux d'Espagne (Institut Valencien d’Art Moderne à Valence ; plus de 72 objets caraïbéens du Museo de América à Madrid; sans oublier ceux du Museo de Antropología et de Museo Naval), ou autres musées et galeries affilées; aux États-Unis (The Metropolitan Museum of Art, à New York); en Italie (Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini ; Museo di Anthropologia ed Ethnografia, Université de Turin et Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi Firenze); en Autriche (Weltmuseum wien, de Vienne); en Suisse (des centaines d'objets au Museum der Kulturen à Basel et au Musée d'Ethnographie de Genève), au Portugal (au Museu da Farmácia de Lisbone), pour ne citer que pays-là.

depuis la fin du 18e siècle

En effet, c’est afin de mieux comprendre et relier les luttes au niveau international pour le droit et l’accès aux biens culturels qu’il faut lire en plus le livre très documenté d'Emmanuel Lincot titré : Géopolitique patrimonial culturel (2021), à travers lequel l'auteur étudie le cas asiatique, mais surtout, pour le cas de l'Afrique, le livre de référence de Bénédicte Savoy intitulé : Le long combat de l’Afrique pour son art où l’historienne de l’art écrit :

Il n’en reste pas moins aujourd’hui que la quasi-totalité du patrimoine artistique ancien de l’Afrique est conservée dans les musées d’anciennes puissances coloniales : en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Belgique et au Portugal, dans une moindre mesure aussi en Italie (Vatican compris). Selon les informations fournies par les musées eux-mêmes, les inventaires du British Museum comptent 69 000 objets venus d’Afrique au sud du Sahara ; ceux du Weltmuseum de Vienne, 37 000 ; du Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren, en Belgique, 180 000 ; du Nationaal Museum van Wereldculturen, aux Pays-Bas, 66 000 ; du musée d’Ethnologie de Berlin, 75 000 ; du Musée du quai Branly-Jacques Chirac, à Paris, presque 70 000 (Bénédicte Savoy, 2021, p. 2.)

Ces chiffres, malgré leur énormité, si tant qu'elles ne soient pas exhaustives, mais font pourtant partie de 90 à 95 % de biens culturels africains spoliés durant et après la longue et violente colonisation et post colonisation européenne de l’Afrique (notamment entre le 19ème et le 21ème siècle). Ces objets culturels mal acquis sont encore, malgré un quart de siècle de demande légitime et justifiée par les pays africains au regard du droit international anti-spoliation des biens culturels, coincés illégitimement et/ou illégalement dans des collections publiques ou privées chez d’anciennes bastions colonisatrices-esclavagisatrices de l'Europe. Sur ce, Savoy rappelle :

À eux seuls, les grands musées publics de Paris, Berlin, Londres, Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Leyde concentrent plus d’un demi-million de pièces africaines. C’est sans compter les musées régionaux, militaires, universitaires ou missionnaires, qui, sur tout le territoire européen, d’Oxford au Vatican en passant par Le Havre, Lyon, Stuttgart ou Leipzig, en possèdent plusieurs dizaines de milliers. Cette répartition géographique très particulière est inextricablement liée à celle de l’occupation du continent africain par les États européens aux XIXe et XXe siècles et au maillage missionnaire qui l’avait précédée et préparée (Bénédicte Savoy, 2021, p. 2-3).

Il serait aussi important de préciser que plus d’un pensent (peut-être à tort) que la situation en Ayiti ne serait pas opportune pour demander la restitution et la réparation archivistique du peuple haytien eu égard aux violences d’insécurialité planifiée, produite et reproduite sur cette terre depuis le début de la modernité impériale coloniale et géo-nécrophile de 1492.

Cette position serait-elle défendue avec autant de vigueur quant à la question de reconnaissance et de justice pour les crimes de la coloni(ali)sation, du génocide des Tayino et Arawak, de la capturation, de la traite des personnes africianes, de l’extractivisme, du racisme et du ségrégationnisme occidental sur cette terre ? Ou serait-elle viable et imaginable de penser à une telle position en ce qui a trait aux sept (7) rançons coloniales occidentales contre le peuple haytien à savoir [(entre 1825-1947) par la France 150 réduits à 90 millions de franc-or + agios = entre $ 25 à 115 milliards, en valeurs actuelle], [(en 1861), par l’Espagne 25 milles piastres], [(en 1872) par l’Allemagne $ 15 milles], [(entre 1876 à 1887) par l’Angleterre $ 32 milles], [(en 1897) par l’Allemagne encore $ 20 milles], [(entre 1897-1905) par la France encore $ 42 milles], [(17 décembre 1914) par les États-Unis 500 milles dollars-or (voir Martha Gilbert, 2025, en ligne) ?

Ou encore cette position de non restitution et de non réparation globale serait-elle défendable et défendu face à la problématique des dizaines de milliers d’objets culturels illégitimement transplantés et retenus dans plus de 59 institutions muséifiantes en Europe notamment dans ces 13 ex-puissances néocoloniales, extractivistes et captivatrices de matri-patrimoines : Danemark, Espagne, France, Portugal, Angleterre, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Suède, Russie, Suisse, Autriche ?

En ce sens, Françozo et Amy Strecker (2017) nous rappellent par leurs recherches d’inventaire des biens culturels d’origine Caraïbe spoliés par ces 13 pays que : sur les 59 institutions muséifiantes de collections caraïbes inventoriées d’Europe :

- 24 de ces institutions muséifiantes parmi les 59 détiennent des objets haytiens ;

- 17 captivent des pièces culturelles dominicaines ;

- 23 séquestrent des artefacts de la Dominique etc.

À eux seuls, Danemark, France, Angleterre, Allemagne, des ex-puissances impériales et coloniales racistes, extractivistes et spoliatrices de biens culturels d'autres peuples de l’humanité, ces quatre pays ne détiennent pas moins de 25 800 biens culturels d'origine caraïbéenne. Donc ces objets de la production trésorielle, ou matri-patrimoniale de la Caraïbe, objets translocalisés de force dans lesdits pays d’Europe. Pourtant, ces biens devenus zonbi (des biens créateurs de sens, de relation sociale, d’identité et de justice culturelle, mais déportés et enchainés à l’étrangers) ne sont-ils pas des biens culturels dignes aussi de demande de restitutions et de réparation totale loin des stratégies de manipulation mémorielle de collection mise en ligne de manière partielle ?

Comme c’est le cas du Digital Benin, un projet international qui recense les objets de l'ancien royaume du Bénin pillés par les troupes britanniques en 1897 et conservés de force dans des institutions muséifiantes en Europe et à travers le monde Occidental (si ce n’est que le monde Oxydental, qui oxyde ou détruise ou extraire la culture de l’Autre alterisé).

Les Haytiens, les Dominicains, les Cubains, les Jamaïcains, les Portoricains, les Martiniquais les Guadeloupéens... et les Autres peuples de la Caraïbe, aussi comme les peuples d’Asie, d’Océanie, d’Abya Yala (Amérique latine) et d’Africains, ne sont-ils pas dignes d’avoir droit à leurs propres cultures et leurs objets symboliques créateurs de sens et de relation épistémique ?

Il n’est pas sans importance aussi de rappeler qu’en plus d’Actes d’Indépendance d’Hayti, de biens culturels matri-patrimoniaux d’Ayiti, spoliés ou translocalisés en Occident, mais surtout, l’unique version originale publié en ud1804 et connue des Mémoires pour servir à l’histoire d’Hayti, de l’adjuvant-général LOUIS FELIX MATHURIN Boisrond-Tonnerre, document fondateur de l’histoire du peuple Haytien, est actuellement dans une institution muséifiante des États-Unis à savoir le « Houghton Library de Harvard University » (Voir Jean Jonassaint, 2019, pp. 399-406 et passim).

Afin de ne pas conclure sur une question aussi fondamentale pour la justice des peuples ex-colonisés mais encore coloni(ali)sés

Restituer, c'est décoloniser l'histoire. Les Archives haytiennes conservées à Londres, Duke ou Harvard, Musée National de Danemark, Weltmuseum Wien etc., ne sont pas de simples artefacts muséifiés, mais les témoins matériels d'une mémoire collective confisquée par les empires extractivistes et racistes. Leur restitution exige : L'annulation des prétextes institutionnels (conservation, « universalité » des collections) utilisés par le British Museum ou le Quai Branly pour perpétuer leur domination archivistique. La numérisation, même sous le contrôle caraïbéen, permettant un accès démocratique en ligne sans reproduire les logiques extractivistes ne serait pas suffisant pour réparer les dépossessions. Cela étant, ne devons-nous plutôt, peuple de la Caraïbe, envisager la fin du spectacle de l'altérité ? Ces documents doivent revenir dans des institutions locales où ils serviront de leviers éducatifs et politiques, non de curiosités exotiques.

Toutefois, ce combat déjà de long souffle n’implique-t-il pas aussi le combat pour la libération de la langue, conçu depuis la modernité coloniale comme champ de bataille contre l’être des peuples dominés et/ou subalternisés ? La colonialité du langage se manifeste en Ayiti par le monopole du français dans les sphères du pouvoir, alors que Dessalines proclama l'indépendance en kreyòl et a demandé aux kreyòl de « Tiembé langue à vous, pourquoi chercher tienn’ les autr’ ? ». Traduction littérale : Sers-toi de ta langue, pourquoi te servir de celle des autres (voir Jean Casimir (2018 : xviii) citant Michel Étienne Descourtilz (1809 : 281)).

Dès lors, pour réaliser l'inclusion du peuple par la prise en charge de sa langue ou la langue nationale de tous les ayitiens et de toutes les ayitiennes, nous devons aussi et surtout combattre cette glottophobie d'État qui nécessite non seulement la traduction officielle en kreyòl de l'Acte d'Indépendance, mais également de Traduire et Publier systématiquement tous les Actes juridiques d’abord et avant en kreyòl ayisyen, en s'appuyant sur les travaux des sciences du langage, de la communication et du droit au sens large.

Ce qui implique aussi de déclasser la langue impériale coloniale, le français comme langue unique du droit et de l’État au sens pratique. Cela implique aussi d'abroger les textes juridiques monolingues et imposer la co-rédaction ou co-édition officielle, en créole puis en français, le cas échéant. Il faut aussi soutenir l'édition scientifique en kreyòl pour briser l'épistémicide linguistique en commençant par une politique globale de didactisation de la langue première de la majorité des ayitiens, le kreyòl ayisyen.

Toutefois, il n’est pas sans importance de rappeler que la Justice épistémique est un combat transnational. Cette lutte dépasse Ayiti, elle implique tous les acteurs de la société civile et paysanne de la Caraïbe. Il faut surtout exiger le retour des biens culturels taïnos translocalisés dans les 59 lieux de muséification Occidentale. Lesquels biens, pour l’Afrique, peuvent ne jamais se satisfaire de projets de mise en ligne comme c’est le cas du Digital Bénin qui bien que les biens culturels soient en ligne et visibles avec l’accès à l’internet mais puisque ces biens patri-matrimoniaux sont encore hors de leur lieu culturel d’origine, leur mise en ligne n'est que des piqûres anesthésistes contre les blessures mémorielles héritées du pillage britannique de 1897.

Dès lors, il ne faut qu’exiger la fin de l'extractivisme par la restitution et la réparation. Autrement dit, pourquoi ce combat n'est pas une sinécure ? Les lieux de captage de biens culturels Autres zombifiés et enchaînés en Occident résistent en instrumentalisant les structures du droit moderne colonial qui promeut de la captation par l’extraction dite « conservation » ou l’« inaliénabilité des biens culturels spoliés ailleurs du centre hégémonique occidentalo-centré ». L'hégémonie juridique et linguistique se reconfigure pour empêcher toutes véritables formes de justices décoloniales réparatrices et restitutives. La mémoire et le droit colonial persistent : la France par exemple refuse toujours de restituer intégralement la rançon d’indépendance imposée au peuple Ayitien le 17 avril 1825 et de dresser l’inventaire complet des biens culturels d’origine caraïbe. Ceux-ci sont illégitimement translocalisés sur son territoire hexacontinental donc colonial et extractiviste.

Cela étant, ne serait-il pas de grande importance de lancer une véritable discussion locale, nationale, régionale et internationale capable d’accoucher un Manifeste pour la décolonisation totale et la réparation des crimes coloniaux. Car, les crimes du passé ont encore de grandes conséquences sur les descendants et descendantes de la colonisation, du génocide, de la traite, de l’esclavagisation et de l’extractivisme systémique des archives et des biens culturels, donc de la mémoire. Dès lors, sans restitution et réparation globale des mémoires sont encore enchainées, des êtres sont encore zombifiés. Les pratiques politiques, juridiques, culturels et linguistiques tant qu’elles restent sans dignité, ces pratiques sont des chaînes coloniales que ce soit dans les sociétés ex-colonisés ou dans les ex-empires qui refusent de disparaître ni de rendre la véritable justice que ces derniers ont dû au reste de l’humanité. La véritable justice décoloniale ou la décolonisation globale exige : a) La restitution matérielle des biens culturels spoliés ; b) Le remplacement des hiérarchies politiques, juridiques et linguistiques et scientistes ; c) La réparation financière, économique, écologique et patri-matrimoniale donc anthropologique des crimes coloniaux et postcoloniaux. Rien de moins ne suffira pour paraphraser Achille Mbembe et François Vergès.