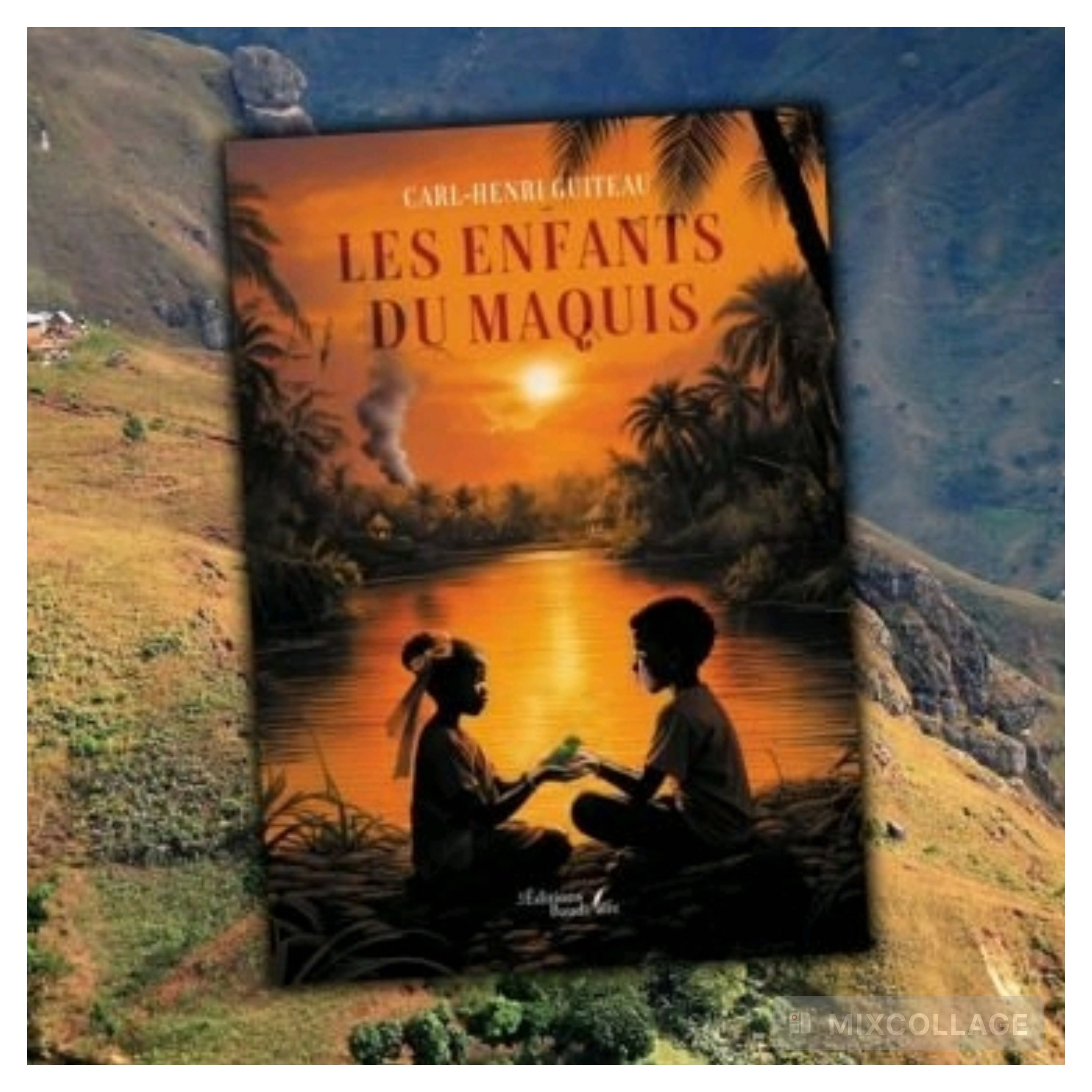

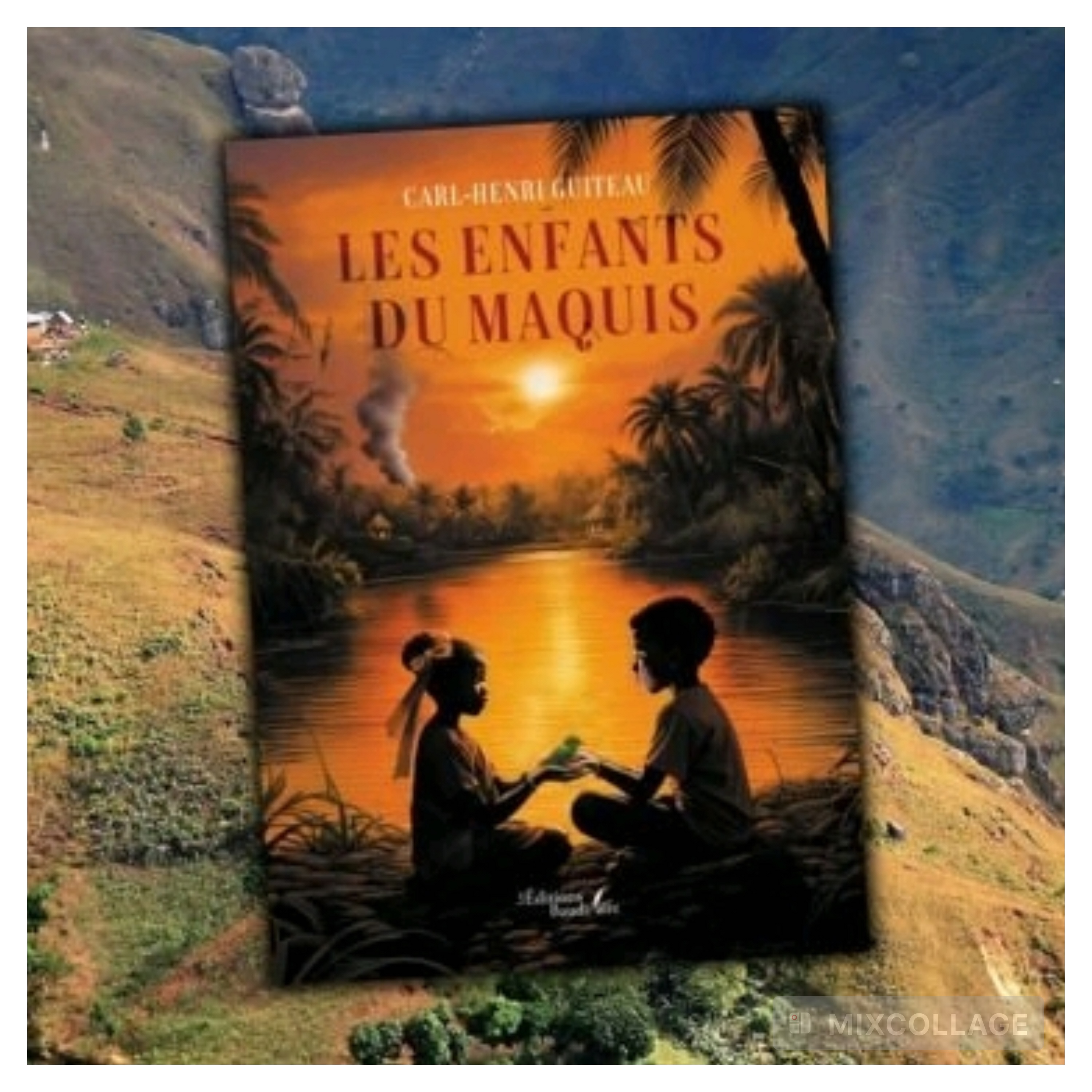

Le 25 octobre dernier, j’ai rencontré Carl-Henri Guiteau, à l’occasion du lancement de son premier roman, Les Enfants du maquis. Dès les premières minutes, j’ai compris que cet ouvrage dépasse largement le cadre littéraire. Il s’agit d’un livre de mémoire, écrit contre l’oubli — contre cette amnésie collective qui, quarante ans après la chute de Duvalier, laisse renaître un discours nostalgique du type : « C’était mieux sous Duvalier. »

Carl-Henri Guiteau, d’une voix calme, mais déterminée, m’a parlé de son parcours. Avant d’être écrivain, il fut journaliste, enseignant, syndicaliste, diplomate. À ses débuts, dans les années 1970, il n’était qu’un jeune homme de vingt-deux ans, il écrivait pour Le Petit Samedi Soir, un journal hebdomadaire fondé à Port-au-Prince pour faire face à la censure.

« Nous étions toute une équipe, dont Dany Laferrière, m’a-t-il confié. C’était notre manière d’affronter la dictature. Nous prenions des risques énormes. Donner la parole aux gens dans les villes de province, c’était subversif. On pouvait disparaître du jour au lendemain. »

De journaliste à syndicaliste

Après cette expérience comme journaliste, Carl-Henri est devenu enseignant. Il a alors contribué à la formation de l'Association nationale des enseignants d'Haïti (ANEH). « C’était sous la dictature, nous devions agir dans la clandestinité. Lorsqu'est arrivée la chute de la dictature en 1986, nous avons émergé et c'est à ce moment qu'on a pu construire la Confédération nationale des enseignants d'Haïti (CNEH). »

« Pour former ce syndicat, on a dû faire le tour du pays, aller dans tous les départements, aider à construire des associations communales qui se sont fédérées en fonction des départements. » C’est ainsi que s’est créée la CNEH, dont Carl-Henri Guiteau a été le premier secrétaire général. Dès le début la Centrale de l’enseignement du Québec (aujourd’hui la CSQ) a appuyé la création de ce syndicat. La présidente de la CEQ, Lorraine Pagé, a d’ailleurs assisté au congrès de fondation de la CNEH en 1986. La CSQ maintient depuis ce temps des liens de solidarité avec la CNEH, dont plusieurs projets de coopération ont contribué à renforcer ce syndicat.

Un roman né du silence

Les Enfants du maquis est né bien plus tard, encouragé par son épouse et ses fils. « C’est une histoire inspirée de ma belle-famille, m’a-t-il expliqué. Deux cousins ont été arrêtés et ont disparu, et j’ai voulu raconter le ressenti des enfants qui ont vécu cette époque. »

Carl-Henri Guiteau insiste : il ne voulait pas écrire un roman politique au sens strict, mais retrouver la voix intérieure des enfants plongés dans un monde de peur. « J’ai lu beaucoup de livres sur la dictature, dit-il, mais jamais un qui disait comment les enfants l’ont vécue. »

Lors du lancement du livre, Dany Laferrière, ami de toujours de Carl-Henri, a rappelé avec émotion les origines de leur fraternité : « Tout a commencé au Petit Samedi Soir, a-t-il raconté. Nous voulions donner la réplique aux dictateurs. La génération qui nous précédait avait perdu la foi. Nous, nous voulions vivre, parler de cinéma, de musique, de littérature — pas seulement de la dictature. »

L’enfant témoin de la terreur

Laferrière a très justement noté que Les Enfants du maquis est « le premier roman à raconter la dictature du point de vue des enfants ». Ce choix narratif bouleverse. Car les enfants, sous la dictature, ne sont pas des acteurs politiques, mais des êtres pris dans un drame qu’ils ne comprennent qu’à travers les émotions des adultes : la peur du père, l’angoisse de la mère, le silence imposé à la maison.

« Il y avait deux plans, a expliqué Laferrière : celui de l’action, où les enfants sont happés malgré eux, et celui de l’angoisse, où ils ressentent tout sans pouvoir agir. »

Ce regard à hauteur d’enfant redonne au lecteur une perception immédiate de la dictature, sans discours idéologique, sans chiffres, sans slogans. Carl-Henri Guiteau y traduit la terreur à travers le tremblement, la surprise, la perte d’innocence. Et, sous cette noirceur, la vie continue — les jeux, les premiers amours, les paysages découverts en province. Car, malgré la peur, les enfants demeurent des enfants.

« La paix des cimetières »

Mais Guiteau ne s’en tient pas à la fiction. Dans notre conversation, il s’est livré à une réflexion lucide sur l’état actuel en Haïti.

« Ce discours qui dit que c’était mieux sous Duvalier revient parce qu’il n’y a jamais eu de travail de mémoire, m’a-t-il dit. Aucun effort d’État n’a été fait pour expliquer aux jeunes générations ce qui s’est passé avant 1986. » Il poursuit : « Sous Duvalier, c’était la paix des cimetières. Oui, on pouvait circuler, mais en silence. Passer devant le Palais national donnait un frisson de peur. »

Guiteau évoque les disparitions, les exécutions publiques, les massacres dans les campagnes. Il rappelle ces scènes d’horreur où des enfants d’écoles nationales étaient obligés d’assister à des exécutions. « C’était une dictature de la peur, non seulement physique, mais mentale. Tout l’appareil d’État était conçu pour terroriser les citoyens. »

Puis il établit un parallèle saisissant entre hier et aujourd’hui : « La différence, c’est que, sous Duvalier, la terreur était centralisée. Aujourd’hui, elle est éclatée : une multitude de gangs impose la peur. Mais les germes de cette terreur, c’est Duvalier qui les a semés, en détruisant les institutions. »

La littérature comme résistance

À travers Les Enfants du maquis, Guiteau offre donc une œuvre de mémoire et de pédagogie. En choisissant la littérature, il prolonge son engagement d’enseignant et de militant.

Retrouver la mémoire

À l’heure où certains Haïtiens affirment qu’“il y avait plus de sécurité sous Duvalier”, le roman de Guiteau agit comme un contrepoison. Il rappelle que la sécurité de l’époque n’était que celle des cimetières, que le silence imposé n’était pas la paix, mais la peur.

Le travail de mémoire qu’appelle Carl-Henri Guiteau n’appartient pas qu’à Haïti. Dans toutes les sociétés, la tentation de la nostalgie autoritaire guette dès que l’histoire s’efface. Les Enfants du maquis nous rappelle que la liberté exige le souvenir — celui des voix étouffées, des enfants du silence.

« Le problème fondamental, c’est qu’il y a un travail de mémoire qui n’a jamais été fait », m’a confié Guiteau.

C’est précisément ce que son roman entreprend : faire œuvre de mémoire là où l’État s’est tu, donner la parole à l’enfance là où l’histoire s’est tue. Et à travers cette parole, peut-être commencer à guérir une mémoire brisée.

Luc Allaire

Source: Lautjournal.info