Le suffrage universel est, pour reprendre Victor Hugo, l’expression la plus noble de la démocratie, ce moment où le peuple retrouve sa dignité et sa puissance souveraine. Mais en Haïti, ce bel idéal reste difficile à faire vivre. Que faire ?

Si la Constitution de 1987 a permis à la société haïtienne de se sentir concernée par cette vérité, depuis dix ans, elle n’attend que le jour des élections pour participer à cet immense défi démocratique. Ironie du sort : les plus faibles deviennent encore plus vulnérables durant cette attente, nourrissant l’illusion d’être partie prenante de la souveraineté nationale.

Quoi qu’il arrive, un jour ou l’autre, ils entreront dans leurs bureaux de vote pour en sortir avec l’espoir d’avoir contribué, d’une manière ou d’une autre, à l’avenir du pays.

C’est pourtant la première fois depuis 1987 que, malgré les difficultés sociales et économiques accablantes, les conditions requises pour voter paraissent aussi incertaines — fragilisées encore davantage par les faiblesses structurelles du Conseil électoral provisoire (CEP).

Près de quarante ans d’errements

Après près de quarante ans d’essais et d’errements, les résultats demeurent insuffisants. Toutes les élections ont donné lieu à une quinzaine de catégories de contentieux.

Nos recherches ont montré qu’au départ, les pratiques électorales en Haïti étaient surtout dictées par les enjeux immédiats. Les autorités, influencées par les rapports de force, orientaient le processus sans disposer de procédures fondamentales et durables. Celles-ci auraient pourtant permis aux institutions concernées de travailler de manière complémentaire à la mise en place d’un véritable système électoral.

Aujourd’hui, il apparaît qu’aucun ordre électoral stable et définitif ne peut être atteint sans la création d’un Conseil électoral permanent. Et ce, malgré les efforts déjà consentis par les différents Conseils électoraux provisoires, dont le fonctionnement s’est toujours fondé sur un consensus politique et traditionnel, en attendant l’institution permanente prévue par la Constitution.

Or, un système démocratique exige des investissements considérables et une continuité constante. Ce qui surprend, c’est que malgré l’enthousiasme de la société haïtienne pour la démocratie, celle-ci ne bénéficie pas de l’attention nécessaire de la part des gouvernants, des universités publiques et privées, ni des organisations socioprofessionnelles. Peu de recherches sont menées sur l’évolution du régime démocratique adopté, sur les conditions de son application ou encore sur ses avantages et ses limites pour le renouvellement du personnel politique.

Faiblesse institutionnelle

En Haïti, il n’existe pas de Centre électoral national chargé de former les jeunes à l’exercice de leurs droits et de leurs devoirs de citoyens. Créer une banque de ressources humaines dans ce domaine s’avérerait pourtant plus que nécessaire. Depuis l’instauration du régime démocratique par la Constitution de 1987, ces deux institutions se font sentir. Malgré le constat irritant de résultats électoraux qui se sont, pour la plupart, soldés par des tensions et des conflits, rien n’a encore été fait dans ce sens.

Aucune institution officielle n’existe à ce jour, hormis de rares initiatives prises par certaines organisations non gouvernementales, à l’approche des élections. Dans ces occasions, les intéressés peuvent bénéficier de formations ponctuelles sur l’organisation du processus électoral. Là encore, ce n’est pas une initiative régulière.

Les élections réalisées ailleurs nous ont inspirés à faire mieux. En effet, le passage du ministère de l’Intérieur au Conseil électoral provisoire constitue un véritable exploit. Les compétences acquises dans ce domaine reposent sur de nouvelles approches positives. Celles-ci incluent, en particulier, l’appui de la communauté internationale à travers des organisations non gouvernementales, complété par des séminaires de formation suivis à l’étranger par certains fonctionnaires du CEP.

Toutefois, ces initiatives, bien qu’utiles, demeurent insuffisantes pour atteindre les grands objectifs fixés dans une perspective démocratique, notamment dans le cadre de l’édification d’un véritable État de droit.

Absence de réflexion approfondie

Il est temps d’ouvrir une réflexion approfondie et de nourrir des débats sur ce qu’il reste des instruments juridiques et administratifs, sur ce qui tend à disparaître, ainsi que sur les causes qui minent les fondements mêmes des objectifs fixés pour la réussite et l’implantation durable du modèle démocratique — malgré les ajouts et corrections déjà entrepris.

De notre côté, nous avons cherché à ouvrir des débats sur le véritable statut du vote, dont la signification a évolué au fil du temps. La majorité électorale qui s’était exprimée en 1990 et en 2000 s’est peu à peu effritée, en grande partie faute d’une éducation civique solide. Aller voter a progressivement perdu de son importance, jusqu’à devenir presque secondaire après les élections du 16 décembre 1990, et plus encore à la suite de celles du 21 mai 2000.

Les premiers signaux électoraux de 1987, marqués par une élection sabotée par les forces de l’ancien régime, auraient pourtant dû alerter les responsables et les pousser à assumer pleinement leurs responsabilités quant à l’avenir fragile de la transition démocratique.

Peut-être qu’il était sans doute trop tôt pour s’en inquiéter réellement. Cependant, des recherches auraient dû être entreprises dès lors sur le comportement des acteurs impliqués dans ce nouveau régime encore fragile, qui tentait de se construire à travers des pratiques à peine amorcées et soutenues par une expérience limitée.

Il est vrai qu’à l’époque, compte tenu de notre jeunesse démocratique, il était prématuré de s’opposer efficacement aux comportements antidémocratiques. Mais après près de quatre décennies d’inapplication systématique du droit et à la lumière des réalités du terrain, les responsables politiques qui se réclament de la démocratie devraient désormais être interpellés face aux agissements inappropriés de certains acteurs.

Nécessité d’un droit électoral renforcé

Aujourd’hui, nous lançons un cri de détresse contre le mépris affiché envers les pratiques du droit électoral haïtien, encore embryonnaire et qui devrait pourtant faire l’objet de recherches approfondies en vue de son amélioration.

Dans l’histoire récente, seules deux élections ont échappé à des fraudes massives. Toutes les autres ont entraîné de graves contestations et des violences, provoquant des crises politiques épouvantables.

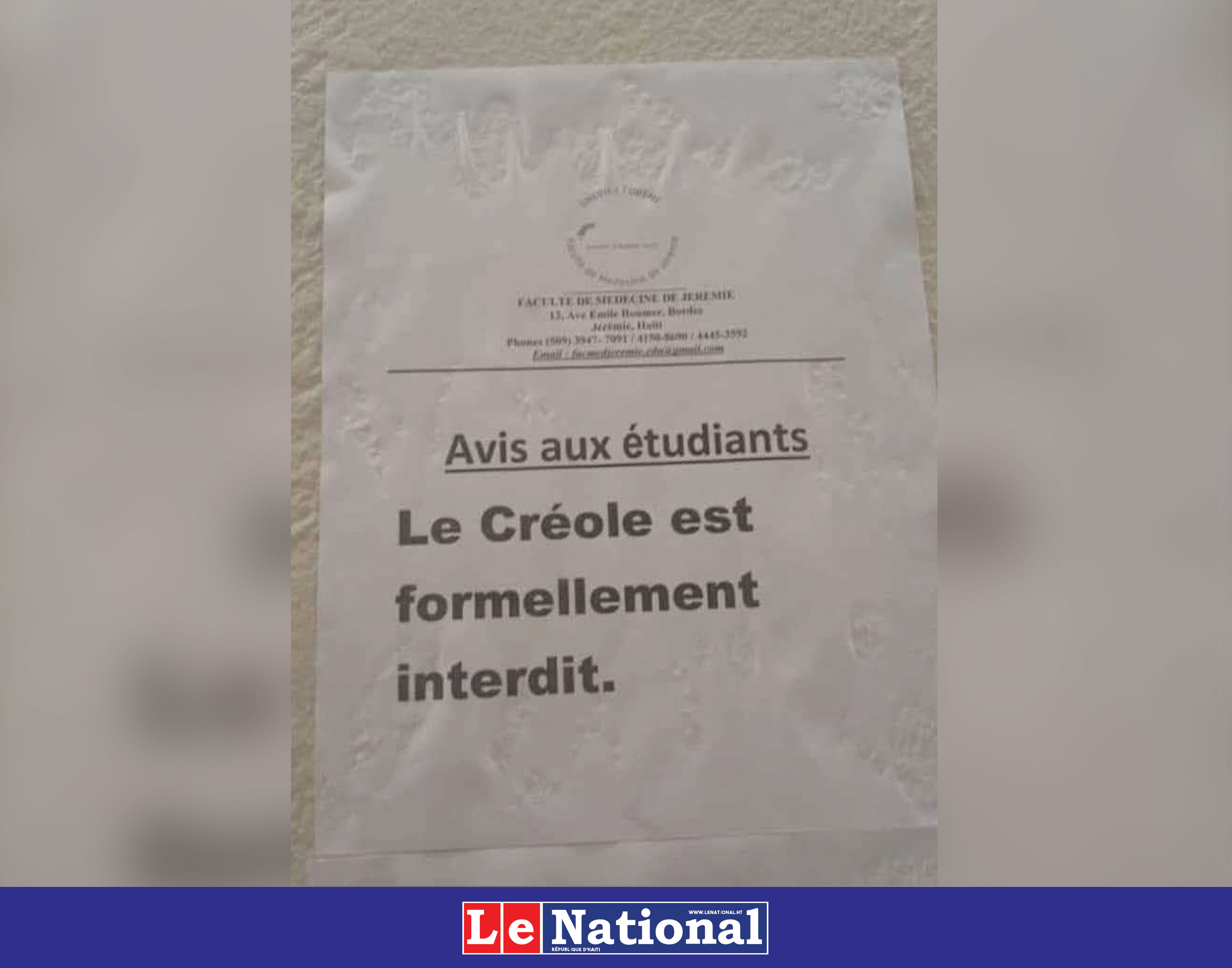

Afin de sensibiliser l’électorat – s’il en existe encore aujourd’hui – les universités d’État, à travers la jeunesse estudiantine, devraient mener des recherches rigoureuses couvrant la période allant de 1987 à nos jours. C’est la seule manière d’exprimer une volonté réelle de travailler en faveur de la démocratie, de l’État de droit et du progrès en Haïti.

Car le rôle du citoyen, même sans être un acteur politique, est de dire ce qu’il croit être juste pour son pays. Par exemple, lorsque les universités d’État intégreront dans leur cursus les valeurs fondamentales manquantes à la République, indispensables au fonctionnement de la démocratie.

Dr. Emmanuel Charles

Constitutionaliste, spécialiste des questions électorales