Le 17 octobre 1806, à Pont-Rouge, le tambour de la trahison battit le glas d’un empire naissant. L’empereur tomba, criblé de balles, sur la poussière qu’il avait juré d’affranchir. « Ils ont tué la patrie pour sauver leurs ambitions », dit-on. Christophe regardait vers le Nord, Pétion vers le Sud : deux Hayti s'érigeant sur la tombe du réalisateur de la liberté et l'égalité du monde du XIXe siècle. Et le rêve d’unité entre les généraux se dissipa dans le vent comme la fumée d’un fusil d'un soldat indigène.

Aujourd’hui encore, son ombre plane sur le pays qu’il veut invincible. À chaque 17 octobre, le peuple s’incline devant ce grand héros, ce « père de la nation » trahi par ses frères de sang mêlé, ces anciens comons maquillés en haytiens. Pont-Rouge reste un champ de mémoire et de remords. Dessalines, c’est le tonnerre d’une liberté conquise à mains nues, c’est le cri d’un peuple qui voulait se tenir debout, seul contre le monde. Et si les traîtres de l’histoire l'ont abattu, sa parole demeure, farouche et retentissante : « Vivre libre ou mourir. » Hayti l’a choisi ; encore faut-il apprendre à vivre ce choix sans le trahir.

« Je ne laisserai jamais mon peuple retomber sous le joug », disait Jean-Jacques Dessalines. Cette promesse fut sa couronne et son fardeau. Né sous le joug de l’esclave, devenu libérateur, l’homme portait sur ses épaules la brûlure d’un peuple neuf. À coups de sabre et de décret, il forgea une nation — première République noire, devenue premier Empire noir du monde — et voulut, coûte que coûte, la préserver de la reconquête. Dans ses yeux flambaient l’idée d’Hayti, cette flamme que rien ne devait éteindre. Mais l’histoire à travers ses pairs, cette bête ingrate, dévora son propre père.

Dessalines rêvait d’un pays libre et prospère, bâti sur la terre lavée du sang colonial. Il voulait que « chaque bras devienne un pilier de la patrie ». Son ambition était rude, presque brutale : réorganiser la terre, imposer la discipline, faire germer le travail là où régnaient les cendres. Il n’était pas tendre, mais il voulait que la liberté ne fût pas un mirage. Son autorité, trempée dans le fer et la crainte et le respect des principes, devint son talon d’Achille. Les généraux qui avaient combattu à ses côtés, Pétion, Boyer, Christophe, Delpêche se muèrent en loups politiques. Sous le vernis des alliances, la trahison mûrissait.

Revivre Dessalines à travers l’histoire et le temps

Deux siècles après le cri des Gonaïves, Dessalines ne s'échappe pas à notre pensée de peuple qui a (ré)invite l'autre politique, économique et social du monde à s’orienter vers l’égalité et la liberté. Il traverse nos mémoires comme une syntaxe (inter)nationale désavouée. Né dans les plantations et réduit à la condition d’esclave, devenu empereur, puis trahi dans la gloire, il incarne le souffle d’un peuple qui a fièrement écrit sa liberté dans la grammaire du monde. Revivre Dessalines, c’est réentendre la parole fondatrice de l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes à travers le monde là où Spartacus avait échoué – non pas comme un écho du passé, mais comme un verbe qui se conjugue au présent, et qui retentit.

Parcours

Avant d’être le libérateur, Dessalines fut l’homme enchaîné sous le proie de la violence coloniale occidentale. Né vers 1758 à Cormiers, dans la plaine des Gonaïves, il connut l’humiliation du fer et le fouet des hommes qui s'étaient faits passer comme maître des terres autres. De ce fer naquit le feu. Puis la liberté. L’histoire racontée par Jean Fouchard à travers Les marrons de la liberté, décrit la sagesse de l’esprit de la liberté qui « forgea en lui la dureté du roc et la patience de la houe » (1972, p. 53). En devenant Jean-Jacques, il n’a pas seulement reçu un nom, il s’est choisi un destin : celui de réécrire l'histoire de la liberté parmi les hommes. Noir qui n’avait eu le choix que d’accepter sa condition d’esclave comme des millions Africains réduits au silence, il apprend à lire la douleur comme les barbares de l’Europe capitaliste et génocidaire d’alors lisent le livre de la zenophobie et du racisme extractivistes. Son corps fut un alphabet de cicatrices où se gribouillent les lettres d’or de la liberté, mais sa mémoire reste un tambour battant contre l’ordre établi de la ségrégation et du colonialisme. En lui, le servile devint le rebelle. Ainsi naît-elle la figure du héros : non pas du marbre, mais de la chair qui saigne pour réinventer la condition de tous les hommes et de toutes les femmes dans le monde. C’est dans la cendre des plantations à St Domingue que s’est forgée la première syntaxe de la vraie liberté pour tous et pour toutes.

La conscience révoltée

Dessalines, comme Toussaint avant lui, sut que la révolte n’était pas folie mais raison. Passion. Justice. La conscience s’éveille toujours dans le fracas de l’injustice. Car Anténor Firmin qui, lui, eût à dire dans De l’égalité des races humaines, affirma : « Le Nègre révolté ne s’insurge pas contre la loi, mais contre sa négation » (1885, p. 212). C’est cette dialectique de la dignité qui fonde la pensée de Dessalines : vivre debout ou mourir debout. Il comprit que la liberté devait se conquérir par le fer, puisque les mots avaient été bâillonnés. Ainsi, la révolte devint-elle grammaire : sujet, peuple ; verbe, combattre ; complément, justice/réaliser l’égalité. Dans cette sémantique insurgée, les esclavagisés de Saint-Domingue devinrent sujets d’histoire. La colère de Dessalines n’était pas vengeance, mais traduction politique de l’humiliation collective pour redonner sens à l’alphabet de l'égalité des hommes. En cela, aussi fut-il le premier sémioticien de la dignité noire : il fit parler le sang comme un texte classique à travers les âges.

L’engagement du bien collectif

Le temps de Dessalines n’est pas celui du calendrier des réactionnaires politiques d’aujourd'hui, mais celui de la conscience en marche vers la réalisation de l’égalité. À chaque instant, il lie son sort à celui de ses frères et sœurs qui pissent du sang et assujettis à la maltraitance barbaresque des colons blancs. Price-Mars, à fait éloge dans Ainsi parla l’oncle en nous enseignant que « le devoir suprême du chef est d’incarner la destinée collective » (1928, p. 145). D'où Dessalines en fit un élément sacerdotal. Il ne voulait pas régner, mais réparer les fautes graves des spoliés capitalistes de l’Occident. Preuve Dessalines savait que la liberté individuelle n’avait de sens que si elle devenait liberté et égalité communes. Son engagement dépassait l’horizon de la vengeance ; il rêvait d’un État juste, d’une économie partagée, d'une nation debout dans la dignité inventée. Dans sa syntaxe morale, l’objectivité du moi fut banni au profit de l’intersubjectivité du nous. Le temps de la troisième personne du héros devient celui du bien collectif, là où chaque victoire devait se conjuguer en un pluriel englobant les trois temps de la communication historique. La révolution, pour lui, n’était pas un passé glorieux mais un présent permanent qui a réussi à réaliser l’égalité.

L’appel à un leadership avancé

Dessalines fut un chef, non un prince. Il comprit que la Révolution exigeait non pas un homme fort, mais une force d’homme. Le leadership, chez lui, n’était pas posture mais devoir. Son autorité tenait moins à la peur qu’à l’exemple. Son verbe tranchait comme sa lame : net, clair, intransigeant. Il ne cherchait pas à séduire, mais à convaincre. Dans sa bouche, la grammaire devenait une arme. Il parlait un Kreyòl du cœur et un français du tonnerre. Sa vision allait au-delà de la victoire ; elle s’ancrait dans l’idée d’un État noir souverain, symbole d’humanité universelle. En réussissant à accepter mon appel, Suzy Castor nous explique que, dans La lutte des classes à Saint-Domingue, « il sut traduire la force des masses en stratégie de pouvoir » 1975, p. 201. Ainsi naquit le Dessalines politique, porteur d’un leadership de rupture coloniale et non de continuité coloniale.

La bataille de Vertières

À Vertières, le 18 novembre 1803 : la grammaire du monde se renverse. Les noirs réduits à la condition d’esclaves vaincus deviennent, sous les forces des armes, des vainqueurs. Dessalines, à la tête de ses troupes, transforma la plaine en manifeste de la liberté. Quant à cela, Beaubrun Ardouin parle d’un « moment de feu où la race humiliée dicta sa première phrase souveraine » Études sur l’histoire d’Haïti, (1853, t. 3, p. 87). Ce jour-là, l’histoire se mit à parler Kréyol. Rochambeau capitula, la France chancela. Vertières n’était pas seulement une bataille, c’était un acte de linguistique politique, une négation du verbe dominer. Les canons de l'Armée Indigene répondirent au fouet, la poudre au mépris. Et du tumulte naquit le silence sacré du premier peuple noir libéré après des luttes acharnées entre 1791 et 1804. Vertières, c’est la ponctuation héroïque de notre syntaxe nationale : un point d’exclamation gravé dans la chair du temps, sous les yeux du monde, la vraie liberté pousse sous le sol des noirs réduits à l'esclavage en Hayti.

Indépendance

Le 1er janvier 1804, aux Gonaïves, Dessalines fit parler l’Histoire. Le Proclamation de l’indépendance est une œuvre à la fois politique et grammaticale. On y lit la syntaxe du refus d’être reduit en objet du blanc dans la colonie et la sémantique du courage face à la quête de l’égalité. « Nous avons osé être libres », écrit-il dans le Manifeste de 1804, phrase brève, tranchante, performative mais sincère. Cette parole fonde un État. L’Hayti naît dans un acte de langage — ce à quoi Michel Hector fait assomption « l’énonciation souveraine » Haïti et l’indépendance (2004, p. 29). Par la force du verbe, l’homme devint peuple et le peuple devint nation. Chaque mot pèse, chaque phrase libère. Dessalines fit de la déclaration non pas un texte politique, mais une déclaration du sang, une charte de dignité universelle. En 1804, la liberté se conjugue pour la première fois à la voix active noire, et ce, sur la terre d'Hayti.

Réalisation de l’égalité

Empereur non de faste mais de justice, Dessalines tenta de redistribuer les terres, d’imposer le travail productif, de conjurer le retour des maîtres. D'ailleurs Roger Gaillard l’a retracé avec pincettes car il voulait « une économie de partage, non de privilège » in Les cent jours de Dessalines (1986, p. 102). Il chercha à bâtir un modèle d’égalité économique. Sa politique agraire — décriée par les anciens libres — visait à faire de chaque paysan un citoyen producteur. Son rêve : que la liberté ait un goût de pain. Dans la grammaire dessalinienne, travail et patrie riment avec dignité, courage et discipline. Mais l’élite urbaine, composée d’anciens libres propriétaires, refusa ce projet. L’indépendance politique se heurteheurte à la dépendance économique et la division ronronnante. Dessalines comprit trop tard que la liberté ne se garde pas seulement par les armes, mais aussi par la distribution équitable des fruits de la terre. L'un des fruits du complot.

Le complot et l’assassinat

Le 17 octobre 1806, les balles qui viennent transperçant Dessalines rentrent entièrement au cœur de la nation entièrement. L’assassinat du Père fondateur fut le premier péché originel de l’État en Haytyi. Beaubrun Ardouin, il s’agit de l’a si bien expliqué en ces termes en l’appelant « fratricide » (op. cit., p. 121). Les anciens compagnons, devenus conspirateurs, trahirent l’idéal de 1804, Nation-Etat. Le verbe trahir entre dans notre vocabulaire politique des anciens. C’était moins l'assassinat 'assassinat d’un homme que l’interruption d’une vision nationale. L’unité du peuple se fragmenta en dialectes de pouvoir : Nord contre Sud, noir contre mulâtre. L’histoire, depuis, n’a cessé de conjuguer la division de ce double fragment de couleur au présent. Dessalines assassiné debout, comme il avait vécu. Son sang devient ponctuation, rappelant que chaque nation trahit son origine quand elle renie ses héros. Et personne ne lui fera confiance.

La recolonisation en Haïti

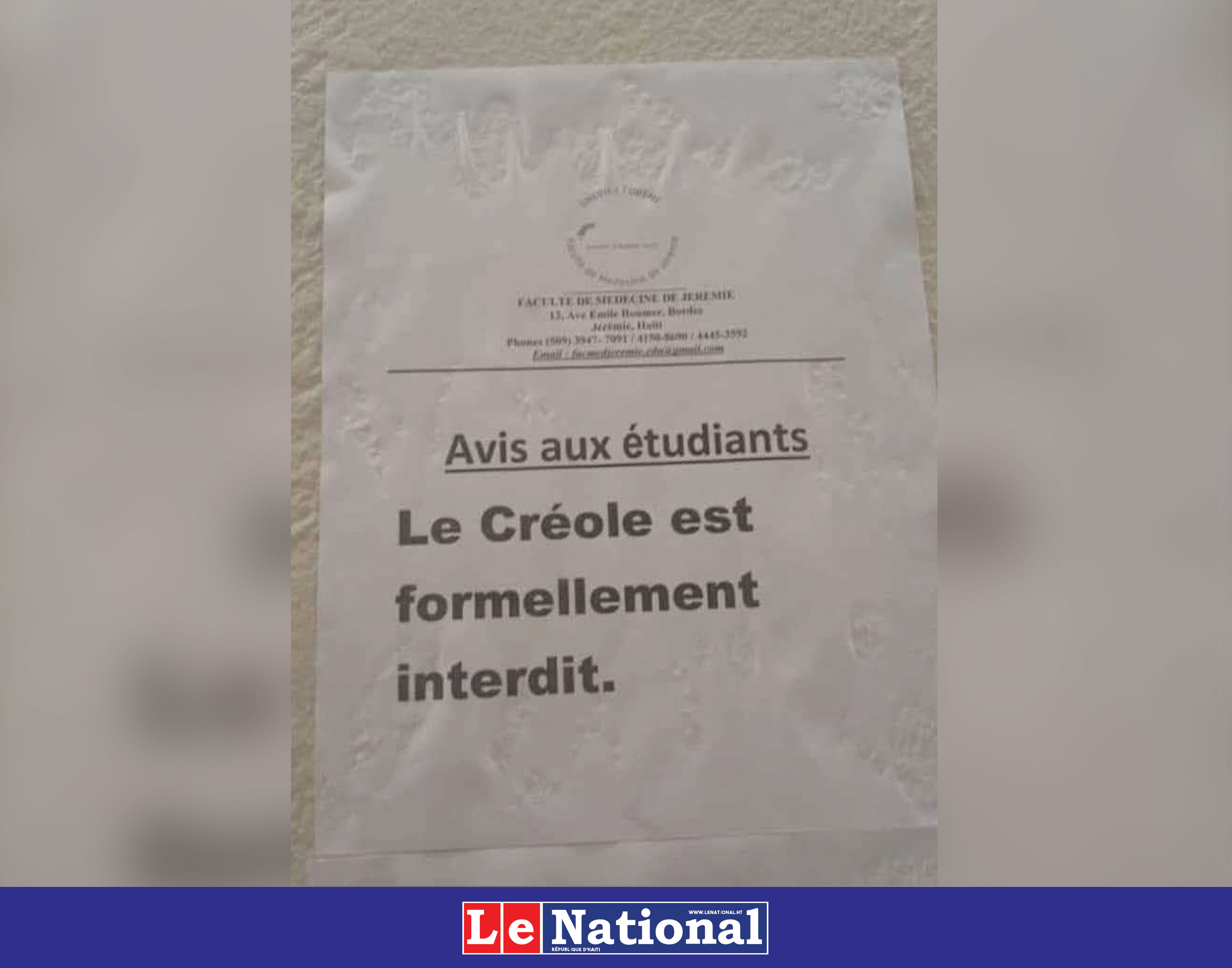

Depuis sa mort, Hayti lutte contre mille formes de recolonisation : économique, culturelle, linguistique. Dessalines, lui, avait pressenti ce danger. Il savait que l’indépendance devait s’étendre à la pensée. Or, notre présent demeure parasité par des tutelles invisibles : créanciers internationaux, élites (dé)nationalisées, dépendance alimentaire, coopération Dwategòch. Eu égard à cette discussion, dans Gouverneurs de la rosée, Jacques Roumain, écrivait : « Nous avons brisé les chaînes de fer, mais non celles de l’esprit » (1944, p. 65). La recolonisation, c’est l’assimilation du discours étranger, du savoir colonial au détriment de la conscience nationale. Revivre Dessalines, c’est donc réapprendre à penser en Hayti, par Hayti, pour Hayti. C’est réécrire le verbe libérer dans toutes ses conjugaisons : historique, économique, linguistique et morale. Car tant que Ayiti ne parlera pas sa propre langue de puissance (le Kréyòl), le Dessalines du futur attendra encore son aube.

Dessalines n’est pas une statue : il est un verbe qui se conjugue chaque jour dans la grammaire créolophone des libérés du joug colonial à travers le monde. Non pas avoir été, mais être encore. Revivre Dessalines, c’est redonner sens à l’acte de parler librement, d’agir comme étant jouisseur de droit d'avoir des droits, de bâtir ensemble en égalité naturelle le monde. L’histoire de Dessalines n’est pas un mausolée, c’est une phrase à poursuivre. Tant que nous écrirons notre futur avec les mots de nos ancêtres, Hayti restera ce poème continu dont Dessalines fut/est le premier vers et le dernier cri à entendre.

joseph.elmanoendara@student.ueh.edu.ht

Formation : Masterant en Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/ Cesun Universidad, California, Mexico, Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH),