Par Evens Emmanuel

Inspiré par la thèse de doctorat de Jean Fritzner Amazan

Dans les travaux conduisant à son doctorat en sciences économiques, Jean Fritzner Amazan pose un questionnement sur un enjeu majeur pour le développement d’Haïti : la transformation de son agriculture pour améliorer les conditions de vie de la population et répondre aux besoins de la société. Dans un pays où l'agriculture est le pilier de l'économie, la capacité des acteurs à innover est essentielle. Or, l'adoption de nouvelles pratiques et connaissances est un processus complexe, souvent freiné par les facteurs institutionnels, sociaux, éducationnels et économiques, ainsi que par le faible taux d’implication des acteurs (parties prenantes). Jean Fritzner se concentre sur les systèmes agroforestiers structurés par les filières cacao et café, qui ont une longue histoire et une importance économique cruciale en Haïti. Il se pose la question suivante : "comment expliciter les conditions d'adoption d'innovations dans les systèmes agroforestiers structurés par les filières cacao et café en Haïti ?" L'objectif n'est pas simplement de savoir si une innovation est adoptée ou non (perception binaire dominante dans la littérature diffusionniste), mais de comprendre les mécanismes et les dynamiques qui conduisent les acteurs (agriculteurs, institutions - Les règles du jeu partagées entre les acteurs au sein d’une organisation -, organismes, services d'accompagnement) à adopter ou non de nouvelles pratiques, ou de caractériser le processus d’innovation selon quatre dimensions factorielles : (i) sa nature, (ii) son intensité, (iii) sa réversibilité, et (iv) son amplitude.

La thèse de Dr Amazan ouvre plusieurs perspectives de recherche. Elle propose une modélisation conceptuelle de la dynamique d’innovation dans les filières et suggère des pistes pour la documentation et l'archivage d'expériences agricoles. Elle met en lumière la nécessité d’améliorer la mise en œuvre du modèle d’innovation collaborative des politiques publiques, en favorisant des décisions partagées entre chercheurs et agriculteurs, ce qui favorise l'implication de ces derniers en tant qu’acteurs et non comme de simples usagers d’innovations. En proposant un modèle d'analyse à la fois rigoureux et adapté aux réalités du terrain, cette thèse fournit des outils précieux pour les décideurs, les organisations et les agriculteurs haïtiens souhaitant bâtir une agriculture plus résiliente et innovante.

Introduction : L’agriculture haïtienne face à la crise

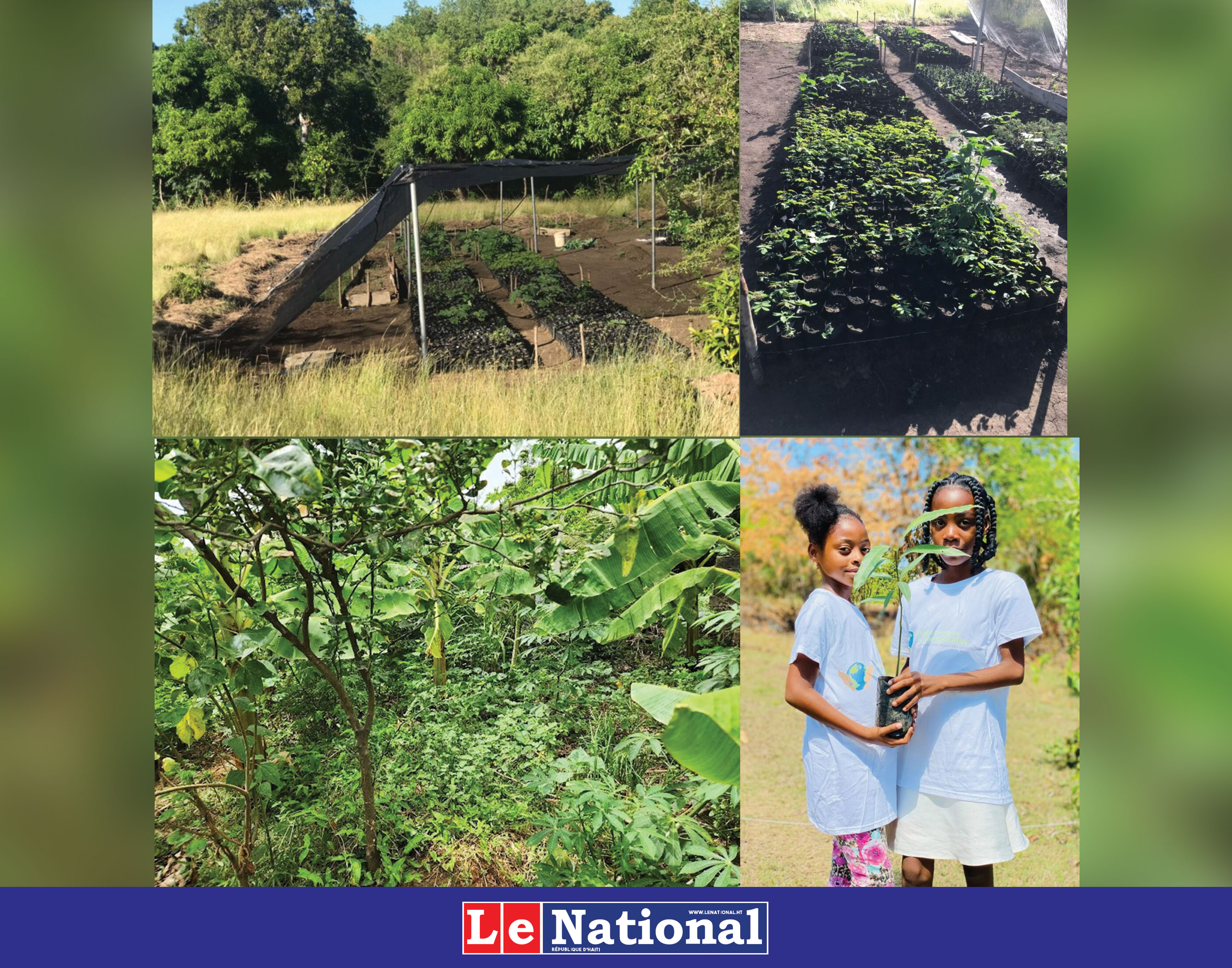

En Haïti, l’agriculture est au cœur de l’économie, mais elle fait face à des défis majeurs : dégradation des sols, crises économiques et sociales, et faible adoption de nouvelles pratiques. Dans ce contexte, les systèmes agroforestiers, qui combinent grands arbres, filières productives (comme le cacaoyer et le caféier) et cultures agricoles, offrent des solutions prometteuses pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs tout en protégeant l’environnement. Dans sa thèse de doctorat intitulée Conditions d’adoption d’innovations dans l’agriculture haïtienne : cas des systèmes agroforestiers structurés par les filières cacaoyer et caféier, soutenue le 1er juillet 2024 à l’Institut Agro Montpellier, l’Université de Montpellier et l’Université Quisqueya, Jean Fritzner Amazan explore les variables qui gouvernent le processus d’adoption de ces innovations. Cet article explique de manière claire les idées-clés de cette recherche et ses implications pour l’avenir de l’agriculture haïtienne.

Problématique : Pourquoi les innovations agricoles peinent-elles à s’implanter ?

L’agriculture haïtienne est essentielle pour nourrir la population et soutenir l’économie rurale, mais elle souffre d’un manque de modernisation. Les systèmes agroforestiers, basés sur des filières productives comme le cacao et le café, pourraient améliorer les rendements, protéger les sols et augmenter les revenus des agriculteurs. Cependant, l’adoption d’innovations techniques et institutionnelles – comme l’utilisation de variétés améliorées, la lutte intégrée contre les pestes ou le label de qualité et certification – reste limitée. Pourquoi ? Les agriculteurs manquent souvent de ressources (peu d’accès aux ressources productives), de formations ou de coordination avec les autres acteurs (acheteurs, conseillers techniques, etc.), ou ne sont pas impliqués dans les décisions concernant la conception des innovations elles-mêmes. De plus, les filières cacao et café, bien qu’historiquement importantes en Haïti, sont peu structurées, avec des tensions sur les prix et le partage des profits (ou la répartition inégale des retombées « valeurs et risques » de l’innovation). Malgré tout ce sont deux filières les mieux organisées en Haïti, avec des acteurs en aval et en amont de la production, des coopératives, des services conseils, qui leur donnent des opportunités vers des marchés internationaux. La thèse d’Amazan cherche à comprendre comment surmonter ces obstacles pour que les innovations agricoles soient bénéfiques aux agriculteurs et à leurs communautés.

Objectif : Identifier les leviers pour adopter des innovations

L’objectif principal de la thèse est d’identifier les conditions nécessaires pour que les agriculteurs haïtiens adoptent des innovations dans les systèmes agroforestiers de cacao et de café. Amazan se concentre sur trois aspects : la fonction des acteurs (agriculteurs, conseillers, commerçants, etc.), le renforcement des capacités d’innovation des acteurs (importance des services d’accompagnement), et l’impact du régime sociotechnique (Gouvernance de la production et des réseaux d’acteurs, et formes institutionnelles) structurant ces deux filières sur l’adoption des innovations. En étudiant ces éléments, la recherche vise à proposer des solutions pratiques pour transformer l’agriculture haïtienne et répondre aux besoins urgents de la société, comme la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire.

Méthodologie : Une approche participative et terrain

La thèse s’appuie sur une méthodologie rigoureuse combinant théorie et pratique, avec un fort ancrage dans le contexte haïtien :

- Cadre théorique : Amazan utilise le cadre des « systèmes d’innovation », qui analyse comment les acteurs, leurs interactions et les règles (institutionnelles, économiques) influencent l’adoption de nouvelles pratiques. Ce cadre, issu de l’économie institutionnelle et évolutionniste, permet de comprendre les dynamiques complexes des filières cacao et café.

- Études de cas : La recherche se concentre sur trois innovations spécifiques : l’amélioration variétale (nouvelles variétés de cacao et café), la lutte intégrée contre les pestes (méthodes écologiques pour protéger les cultures) (deux innovations techniques) et les labels de qualité/certification (innovation institutionnelle) (pour valoriser les produits sur le marché). Ces cas sont étudiés dans deux régions : la Grand’Anse et le Nord.

- Recherche-action participative : Amazan a impliqué directement les agriculteurs des régions d’études à travers des formations participantes et des comités d’appui-conseil (Comité Appui Conseil Individuel (CACI) et Comité Appui Conseil Collectif (CACC)). Des enquêtes structurées auprès de 40 agriculteurs (20 par filière/région), dix entretiens semi-structurés avec les membres des comités d’appui-conseil (5/région), deux focus-groupes avec les groupes de relai ayant participé aux séances de formation et dix informateurs-clés (1 focus-groupe et 5 informateurs-clés/région) et trente-deux consultations d’experts ont fourni des données riches. Des ateliers de restitution ont permis de valider les résultats avec les acteurs.

- Données secondaires : La recherche s’appuie aussi sur des statistiques (FAO, IHSI, MARNDR) et des rapports sur les filières cacao et café pour contextualiser les tendances historiques (1960-2020).

Résultats et discussion : Des clés pour l’adoption des innovations

Les résultats de la thèse offrent des enseignements précieux pour transformer l’agriculture haïtienne :

- Rôle clé de la coopération : La collaboration entre agriculteurs, conseillers, commerçants et autres acteurs est essentielle pour initier et diffuser les innovations. Par exemple, les agriculteurs qui participent à des plateformes d’innovation (comme celles qui ont été mises en place dans le cadre de l’ancien Programme d’Innovation Technologique en Agriculture et Agroforesterie(PITAG) du Ministère d’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)) adoptent plus facilement de nouvelles variétés ou pratiques. Cependant, pour passer à une adoption à grande échelle, il faut renforcer la capacité des acteurs à travailler ensemble, en mutualisant les ressources et les connaissances, ce qui requiert la coopération.

- Importance des services d’accompagnement : Les formations et les conseils techniques (via les structures de CACI et de CACC) stimulent l’adoption en renforçant les compétences des agriculteurs. Ces services aident à adapter les innovations aux réalités locales, comme le manque de ressources ou les conditions climatiques.

- Freins liés à la structuration des filières : La hiérarchisation des filières cacao et café crée des tensions. Les acteurs (agriculteurs, intermédiaires, acheteurs) se disputent le choix des innovations et le partage des profits. Par exemple, les prix bas imposés par les commerçants découragent les agriculteurs d’investir dans des pratiques coûteuses comme la certification. Une meilleure coordination et régulation fondée sur la solidarité et la transparence, via la dynamisation des tables de concertation des filières, pourrait réduire ces conflits.

Ces résultats montrent que l’adoption des innovations dépend non seulement des agriculteurs, mais aussi d’un écosystème plus large incluant des politiques publiques et des acteurs économiques. Cependant, des défis persistent : le manque de ressources (intrants, outils agricoles) et les contraintes institutionnelles (règles, taxes, valeurs socio-culturelles) limitent l’impact des innovations.

Conclusion : Un pas vers une agriculture durable

La thèse de Jean Fritzner Amazan démontre que la co-construction d’innovations avec les agriculteurs, comme celles coconstruites dans les systèmes agroforestiers structurés par les filières cacao et café, peuvent transformer l’agriculture haïtienne, mais leur adoption nécessite une approche bien structurée à la fois collaborative (en termes de gouvernance et de coordination lors des phases de diffusion de l’innovation) et coopérative (en termes de mutualisation des moyens, ressources, et connaissances lors des phases de mise à l’échelle de l’innovation). En impliquant les agriculteurs dans des formations participantes et en améliorant la structuration des filières grâce à des mécanismes de transparence et de compromis (sur les prix, par exemple), il est possible de surmonter les obstacles et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales.

Perspectives : Vers une agriculture inclusive et résiliente

Amazan propose plusieurs pistes pour l’avenir. D’abord, renforcer les tables de concertation agricoles pour inclure davantage d’acteurs, notamment les femmes, qui jouent un rôle clé mais sous-représentées. Ensuite, développer des politiques publiques favorisant l’accès aux ressources (subventions, intrants) et des règles équitables pour le commerce. Enfin, élargir la recherche-action participative à d’autres filières agricoles pour généraliser ces approches. Ces perspectives appellent à une collaboration entre le gouvernement, les agriculteurs, les chercheurs et les partenaires internationaux pour bâtir une agriculture haïtienne plus durable et inclusive.

Evens Emmanuel, PhD HDR

ERC2-UniQ / LMI-CARIBACT

Pôle Haïti-Caraïbe Haïti Sciences et Société (HaSci-So)

Équipe des Partenaires Scientifiques pour la Communication de la Recherche (E-PSi-CoRe)

E-mail : evens.emmanuel@uniq.edu