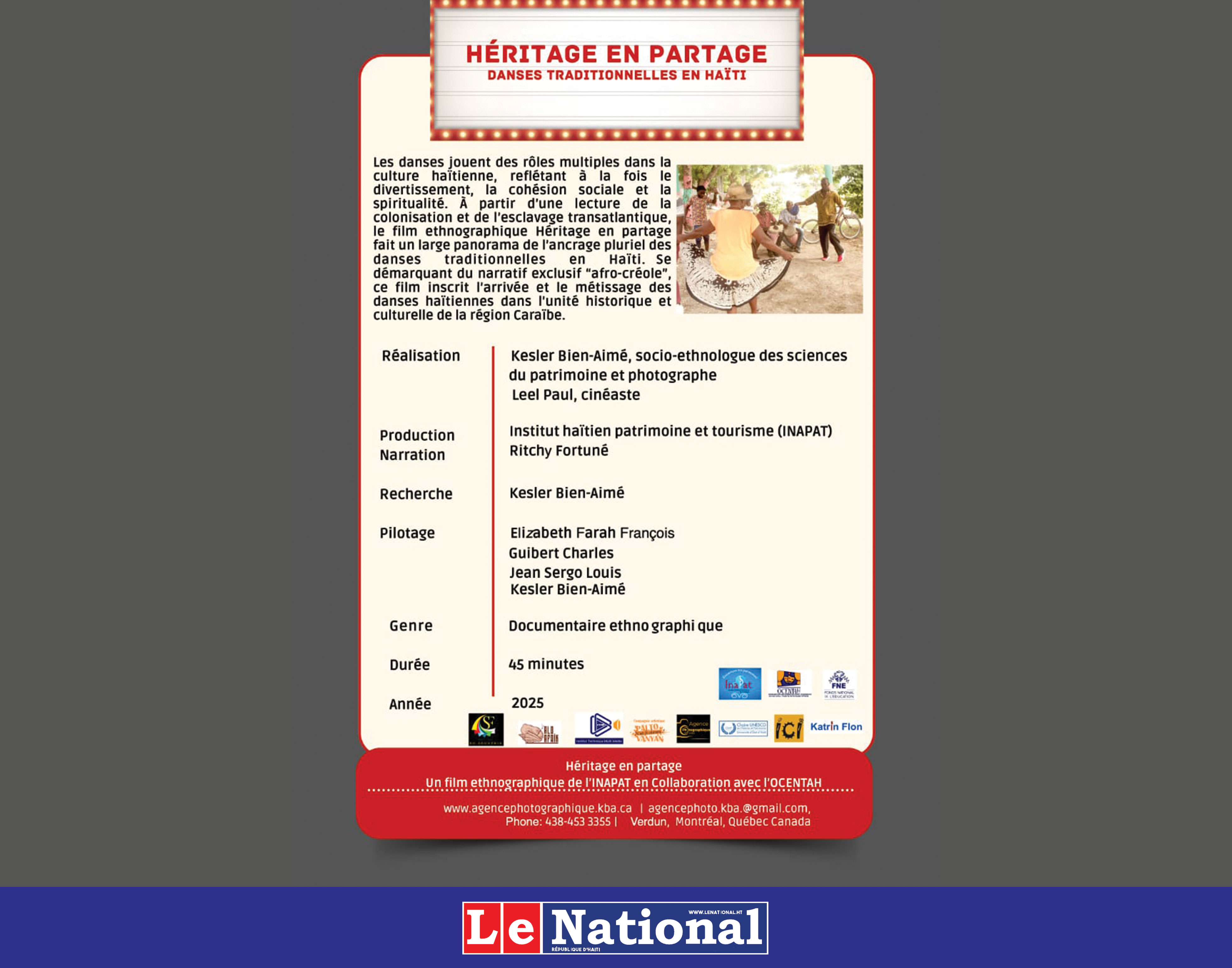

À travers son film Héritage en partage, Kesler Bien-Aimé, photographe et socio-ethnologue, nous entraîne au cœur des danses traditionnelles haïtiennes. Entre enquête de terrain, regard cinématographique et réflexion sur l’identité collective, il esquisse un récit où l’art devient mémoire et où le geste dansé s’impose comme un patrimoine vivant, partagé à la croisée des héritages africains, européens et autochtones. En revisitant ces pratiques parfois oubliées, l’œuvre interroge l’essence même de la culture haïtienne et propose un contre-narratif nécessaire face aux clichés qui l’enferment. L’ entretien réalisé avec Kesler Bien-Aimé permettra aux lecteurs de comprendre les enjeux de mémoire, d’Identité et de transmission qui traversent ce film, et d’en mesurer la portée culturelle et patrimoniale.

Le National : Qu’est-ce qui a été le point de départ de ce projet : un constat, une rencontre, une urgence patrimoniale ?

Kesler Bien Aimé: Plutôt le constat d’un flou conceptuel entre le traditionnel et le folklorique. Pour répondre plus directement, le point de départ du film Héritage en partage : danses traditionnelles en Haïti me retourne aux résultats d’un inventaire partiel de ces danses réalisé par l’Institut haïtien | patrimoine et tourisme (INAPAT) entre 2021-2022 dans 7 départements géographiques d’Haïti. En même temps, votre question me fait penser à une préoccupation de Gilles Deleuze (1987) quand il a posé et répondu à la question : Qu’est-ce que l’acte de création ? Dans cette conférence, ce philosophe français (1925-1995) s’interroge ainsi : qu’est-ce que c’est avoir une idée au cinéma . […], avoir une idée est un événement rare […] ; ce n’est pas quelque chose de général, poursuit-il. En ce sens, Deleuze est génial, car il démontre qu’on ne peut avoir une idée de quelque chose seulement dans son domaine, donc, rien de général. Ayant accès à la base de données de cet inventaire, mon métier de photographe et socio-ethnologue fait surgir deux actes de création : écrire un article scientifique et réaliser un film ethnographique sur cette thématique.

LN: Comment est née la collaboration entre l’INAPAT et l’OCENTAH pour ce film ?

KBA: La collaboration de l’INAPAT et l’OCENTATH est simple. Les deux institutions ont réalisé en 2020-2021 un événement filmique public le « Doc patrimoine ». Il s’agissait d’une série de documentaires portant sur l’état de conservation de sites patrimoniaux en Haïti. Quand, l’INAPAT a eu le projet d’inventaire des danses traditionnelles, il a invité l’OCENTATH à titre de contractuel dans le déploiement des enquêteurs. Reconnaissant le savoir technique de cette équipe, le comité de pilotage du projet d’inventaire ( Jean Sergo Louis, Elisabeth Farah François, Guibert Charles et Kesler Bien-Aimé) invite notamment Leel Paul et Ritchy Fortuné de l’OCENTAH à rejoindre le processus de réalisation du Film.

LN: Pourquoi avoir choisi la forme du documentaire ethnographique plutôt qu’une approche purement artistique ou académique ?

KBA: Intéressant. Pourtant, le film n’est ni moins artistique ni moins académique. Certes, les matériaux de l’inventaire réalisé étant ethnographiques. Je les considère comme des intrants directs qui contribuent à mon travail d’analyse et d’interprétation scientifique. Tenant compte que les ressources du film Héritage en partage proviennent d’un terrain ethnographique qui avait été défini, j’avoue avoir adopté la bonne approche pour élaborer ce film.

LN: En quoi les danses traditionnelles haïtiennes sont-elles un « héritage en partage » selon vous ?

KBA: En tout cas, le corpus de danses traditionnelles qui est traité dans le film renvoie au « patrimoine dansé ». L’argumentaire qui y est développé soutient que la culture haïtienne autant que celles des autres sociétés issues de la colonisation et de l’esclavage transatlantique hérite des danses qui sont d’origines européennes, africaines et autochtones.

LN: Quels enjeux de mémoire et d’identité vouliez-vous mettre en avant à travers ces danses ?

KBA- Dans Héritage en partage, les enjeux de mémoire collective et d’identité sont de taille. Ce qui est mise en avant, c’est la circulation continue en Haïti de certaines danses qui sont vraisemblablement disparues des salons de la France post esclavagiste alors qu’elles subsistent encore dans des zones rurales de l’espace haïtien.

LN: Le film montre-t-il davantage les rituels dans leur dimension spirituelle ou leur dimension culturelle et festive ?

KBA- Le film Héritage en partage reprend les grandes classifications (danses sacrées, danses profanées, danses de divertissement) déjà conceptualisées, bien sûr avec des nuances, par Katherine Dunham, Emmanuel C. Paul, Michel Lamatinière Honorat et Claude Carré. Sans tomber dans l’intellectualisme, par un recours à la méthode ethnographique, les trois dimensions que vous évoquez sont mises en cinéma dans l’expérience visuelle et narrative proposée.

LN: Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du tournage (accès aux communautés, transmission des savoirs, authenticité des rituels) ?

KBA: Le travail de terrain s’est déroulé dans les circonstances d’insécurité publique que nous connaissons. Il a fallu insister. J’en profite pour remercier l’équipe d’inventaire (une douzaine d’enquêteurs). D’ailleurs, ils avaient été instruits pour respecter à la fois la dignité des porteurs de traditions et les pratiques des danses observées. Quant à la transmission des savoirs liés aux danses, le montage du film est timide sur la présence des enfants. En tout cas, le motif du film n’était pas de chercher l’authenticité des rituels et des non rituels. J’estime qu’aucun exo-acteur n’est crédible pour juger de l’authenticité d’une pratique culturelle immatérielle.

LN: Comment avez-vous concilié regard ethnographique et regard cinématographique ?

KBA: En guise de conciliation, c’est la complémentarité de deux regards. Ce qui est donné à voir dans ce film, c’est une possibilité d’élargir l’horizon de l’identité haïtienne. Il offre un point de vue qui vise à compléter celui du spectateur. Le narratif de l’Héritage en partage ne correspond pas à celui de la caméra au sens « ce qui est montré est censé déjà connu » par le gros bon sens. Le regardeur n’est pas passif de ce qui est montré et raconté. Il est plutôt mis en situation pour revisiter son vécu. Une sorte de confrontation entre son savoir et la lecture proposée. Ce film fait à appel à l’unité historique et culturelle caraïbéenne. Il s’agit d’un bouleversement dans la programmation d’un pan de la structure narrative de l’identité haïtienne. Pour faire bouger les lignes, bien souvent, le protagoniste perturbe voire contredit le narrateur.

LN: Quelle place ont occupé les danseurs et les communautés locales dans le processus de création du film ?

KBA: En fait, le film Héritage en partage accorde une place déterminante aux communautés locales (rurales et urbaines) dans 7 départements géographiques d’Haïti. Leurs mouvements et leurs paroles sont traités ici comme des indications à un processus de créolisation initié depuis la colonisation des peuples autochtones de cette région par la modernité coloniale.

LN: Que souhaitez-vous que le spectateur retienne avant tout en sortant de ce film ?

KBA: D’abord, que Haïti n’est pas une entité auto-générée. Comme tout territoire insulaire, son identité est la résultante de la culture matérielle et immatérielle de tous les peuples qui y ont circulé. Donc, sa musique, ses danses ont des liens forts avec d’autres cultures, d’autres identités.

Le National : Pensez-vous que ce type de film peut contribuer à la sauvegarde concrète du patrimoine immatériel en Haïti ?

Kesler Bien- Aimé : Du point de vue ontologique, si aucun inventaire de patrimoine culturel n’a pas cette vocation, ce film en soi ne peut rien sauvegarder. Par contre, sur le plan éducatif et esthétique, il est un acte total de création. Un acte de résistance contre un narratif attractif et trompeur. Celui qui met en avant l’exceptionnalité de la culture haïtienne tout en emprisonnant les principaux porteurs de cette culture dans l’abjecte. Étant donné que ce film porte sur les danses traditionnelles, c’est-à-dire des éléments du patrimoine culturel immatériel, il peut certes contribuer à une politique publique. Cependant, même en absence d’une telle politique, je crois que ce contre narratif a du sens. Car le processus de déconstruction de certains clichés solidement ancrés dans les représentations de la culture haïtienne mérite d’en faire état.

Propos recueillis par : Schultz Laurent Junior