(3e partie et fin)

« Camila aurait voulu passer inaperçue. Mais impossible. Sa beauté exotique, ses yeux verts, clairs, sans âme, son corps fin, dessiné par sa robe de soie blanche, ses seins menus, ses mouvements gracieux, et surtout son origine – la fille du général Canales ! – la faisaient remarquer ».

Les belles phrases se répètent comme une litanie que, sous une forme ou une autre, l’auteur par l’entremise du général en cavale reviendra sur la phrase clé du roman, à savoir « Il faut se rebeller et s’exprimer » qui, à mon avis, est concomitante de « Monsieur le Président constitutionnel de la République, qui avait la mort comme meilleur allié, n’admet pas qu’on lui porte ombrage ». Parce que le langage, comme dirait Sapir, donne le pouvoir, cache ou révèle la réalité ou fait distinguer la réalité des rêves, un autre paradoxe qui résulte fondamental dans le destin des personnages : il ne faut pas rêver, s’il faut le dire ainsi, à l’exemple peut-être du général Eusebio Canales et, dans une certaine mesure, de Miguel Visage d’Ange, comme s’il fallait se laisser porter par la réalité qui est dessinée par les deux dames d’âge mûr, invitées à la fête présidentielle, qui sont celles qui prononcent la phrase de ceux qui tombent dans l’apathie.

Pour avoir étudié le Droit et participé à la vie administrative et politique du Guatemala, et sans que j’aie interrogé plus longtemps son œuvre (« La Flaque du mendiant », « Le Larron qui ne croyait pas au ciel », « Le Miroir de Lida Sal », « Le Pape vert », « Une certaine mulâtresse » « Vendredi des douleurs » « Les Yeux des enterrés », tous des romans ), il y a des scènes dans le roman même dont on dirait qu’elles sont des autoréférences dans les écrits de Miguel Angel Asturias, comme par exemple, le récit de la jeune nourrice, Fedina Rodas, en prison pour un délit que le Président du Tribunal spécial sait pertinemment qu’elle n’a pas commis et qui reste longtemps avec le petit cadavre de son bébé mort au Tribunal spécial, enveloppé dans une serviette, pressé contre sa poitrine, parce qu’il ne lui fût pas permis d’allaiter son nourrisson affamé en échange de renseignements sur l’endroit où s’était caché le général Canales en cavale ; le comble d’ironie avait été de l’amener à s’enrôler de force comme pensionnaire, passant de la prison au bordel le Doux Enchantement. Ou le cas du fou, le montreur de marionnettes, qui cria, que celui qui n’a pas de cadenas pour se fermer la bouche se passe les menottes ! ... Ou encore la constante allusion à Miguel Visage d’Ange (le Favori, de Monsieur le Président), comme symbole fondamental d’une société ou une frange de celle-ci qui bascule d’un côté à l’autre. On pourrait s’étonner de me voir inclure dans cette liste, le Président du Tribunal spécial, qui, parce que trempé dans tant de combines, et accomplissant aussi toutes sortes de besogne que Monsieur le Président appelle de ses vœux, représente une matière caduque avec une conscience caduque. Son existence, pourrait-on dire, ne lui appartient même pas, pour appartenir à Monsieur le Président seul ; de sorte que pour lui, il n’est pas délictuel de situer deux irréalités à un même niveau.

C’est enfin, un roman époustouflant, vibrant, mais qui n’agite pas vu l’apathie modérée du reste de la population et les agissements dans l’ombre de Monsieur le Président, le premier des protagonistes. L’histoire, sans que l’on sache pourquoi ni comment, attrape et ne te lâche jusqu’au dernier paragraphe, curieusement quand le général, que l’on croyait très éloigné du territoire du grand fauve, meurt d’une manière troublante. Aussi troublante est-ce qu’était devenue sa fille Camila, celle qui désormais irait vivre à la campagne avec son fils, Miguel, né après la mort en prison de son mari qu’elle savait en route pour une mission officielle à Washington, et qui avait été arrêté, avant d’atteindre le Port, dans le train qui le transportait.

Une vertu de Monsieur le Président est celle de ne pas présenter une image seulement sinistre du dictateur, qui, cela va sans dire, se fait dandy, courtisa Camila, poussé par la cupidité, et aussi par la curiosité que provoquaient les légendes (tout au moins dans le roman) qui paraissaient assurer que les veuves étaient généralement comme les filles de Jérusalem, qui réveillent l’amour avant qu’elle le veuille ; et cela est déjà un roman en soi, mais l’auteur des nouvelles Week-end au Guatemala, traduit de l’espagnol par Georges Pillement, comme il est logique, ne s’est pas conformé à faire le travail d’un nouvelliste, sinon qu’il a travaillé de main de maître ses personnages, et recherché dans le fond d’eux-mêmes les raisons de leurs actes, parmi lesquels ceux d’énorme cruauté quand ils ne sont pas tout simplement démentiels. Tout cela est contemplé dans ce roman luxuriant où il y a de l’espace pour la représentation de descriptions allégoriques comme celle de la démarche délicate (le jeu de la mouche) dans laquelle Angel Asturias nous présente le président qui s’engage à piéger Visage d’Ange, avec grande astuce, pour mesurer l’intelligence de cet homme résolu à bouder désormais les ordres « monstrueux » du maître des vies et des biens. Malheureusement, le résultat de la représentation fut tragique pour le Favori, parce qu’il arriva qu’il fût capturé par le commandant du Port, qui paradoxalement lui devait la vie un temps plus tôt. Tout autre que Visage d’Ange, qui manquait de conviction, ne serait pas parti en mission, comme il avait tenté de le faire, en disant à Monsieur le Président qu’il préférerait payer de son sang en restant près de lui, au lieu de se rendre en mission.

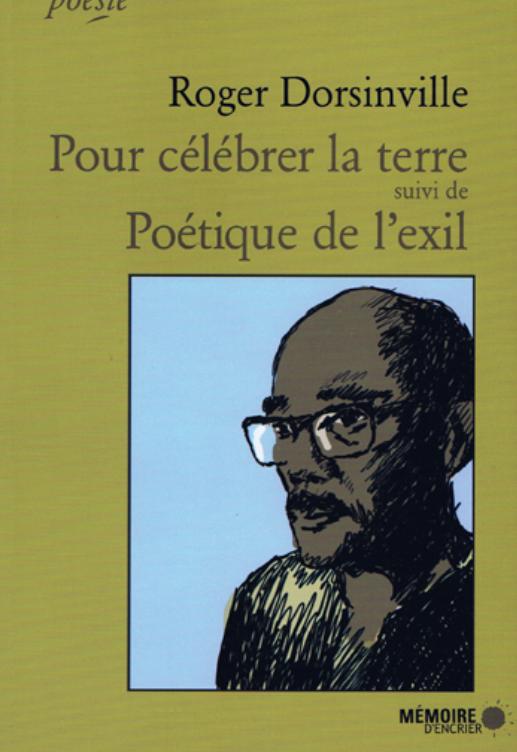

Né au Guatemala en 1899, Miguel Angel Asturias meurt à Madrid en 1974, la même année où Haïti participe pour la première fois en Allemagne (Munich) à une phase finale de la coupe du monde de football. Le même mois. Son exil commença à Paris où il s’installe après sa participation à la chute du dictateur Estrada Cabrera. C’est là qu’il écrit son premier livre, Les Légendes du Guatemala (préfacé par Paul Valéry), qui est une évocation de son pays avant et après la conquête espagnole. Il serait injuste de parler succinctement de l’auteur et de ne pas le faire de son roman, Monsieur le Président, avec le manuscrit duquel il rentre au Guatemala en 1933, mais qui ne paraîtra qu’en 1946, sous le régime progressiste de Juan José Arevalo. Nombreux furent les endroits où vécut Miguel Angel Asturias. Il fut attaché culturel à l’Ambassade du Guatemala au Mexique, puis en Argentine, ministre conseiller en 1948, et nommé ambassadeur au Salvador en 1953, sous le gouvernement Arbenz. La chute de ce dernier le verra s’exiler en Argentine où il écrit les célèbres nouvelles de Week-end au Guatemala après la chute du gouvernement d’Arbenz. Il voyage en Europe, vit en France et en Italie, puis nommé en 1966 ambassadeur à Paris, poste duquel il démissionne en 1970.

Pour revenir au roman, il est intéressant de dire : « Au mythe ce qui est au mythe. Mais quand tout est mythe, et une explication après l’autre, l’emprisonnement de Visage d’Ange, jusqu’à ce que s’ensuit la mort de l’ex-favori de Monsieur le Président, est aussi un mythe ». Ce que fait l’auteur dans ce roman, écrit paradoxalement à Paris entre 1925 et 1932 et qui parait au Guatemala seulement en 1946, c’est qu’il demande aux institutions et aux individus d’assumer une responsabilité communicationnelle pour empêcher que le président constitutionnel de la République, en tant que serviteur public, ne fasse tout en dehors des normes, vu que la liberté individuelle est la conquête la plus vantée de toute la société, quelle qu’elle soit. Institutions et liberté individuelle sont une garantie de transparence et de pluralité démocratiques, elles peuvent se convertir en une menace pour la démocratie si, pour la liberté qu’elles ont, elles n’assument cette responsabilité.

C’est le roman d’un nouvelliste qui confie dans la force du langage comme engrenage fondamental du texte narratif et qui maintient deux constantes significatives : la répétition et le contraste. Il y a une phrase qui comme un leitmotiv fait son chemin dans le roman. Il s’agit de celle qui valût la disgrâce, puis la vie au général Eusebio Canales :

Il faut se rebeller et s’exprimer.

Miguel Angel Asturias fait alors de la dictature un monde énigmatique et déconcertant, à partir du moment où les réponses qu’elle apporte, ou qu’elle n’apporte pas du tout, sont constamment modifiées par ses variantes questions. Rien n’est sûr, dirait celui-là, et cependant rien n’est nouveau. Dans cette croisée de chemins entre les apparences et les sens, s’érige un signal qui indique les directions qui s’ouvrent au non apathique, mais à un moment de sa vie carcérale, avec les années, Visage d’Ange, le prisonnier # 17, avait beaucoup vieilli, et il avait vu ses relations passer de « amitié à confidences » avec la présence d’un nommé Vich, un autre prisonnier important, polyglotte de surcroît. Quand il insista pour savoir le délit qu’avait commis cet étranger pour « être là où il n’y avait plus d’espoir humain », celui-ci lui répond, nettement plus tard, que c’était pour avoir voulu séduire la favo… de Monsieur le Président, une dame qui, avant qu’on le mît en prison comme anarchiste, était la fille d’un général et qui faisait cela pour se venger de son mari qui l’avait abandonnée. Cet aveu une fois fait, Miguel Visage d’Ange se l’est fait répéter, et avait mal partout.

Tout présageait-il cette fin comme le côté surprenant du livre ? Fallait-il revenir au faire-part du mariage de Camila auquel, un temps plus tôt, Monsieur le Président s’était fait associer comme témoin en demandant à Visage d’Ange, déjà dans son viseur, de faire insérer un encart dans la presse, ou doit-on se tourner vers la réception donnée à la maison présidentielle quand, pour accueillir cette jeune femme aux seins menus (tellement tentants !), le dictateur, n’étant pas poète, avait ordonné à un chanoine de réciter quelque chose de beau, et qui ne trouva pas mieux que ce qu’il se rappelait du livre Le Cantique des cantiques, de Salomon, entrelaçant des passages du premier et deuxième chapitre : « Qu’il me baise des baisers de sa bouche ! (…) Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem/Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon/ (…) Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, Qui repose entre mes seins/J’ai désiré m’asseoir à son ombre/ Et son fruit est doux à mon palais /Je vous en conjure, filles de Jérusalem, Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour, Avant qu’elle le veuille » (p. 289). N’est-ce pas une merveille, une prémonition de cette relation, contre toute attente ?

Cette citation donne la mesure de la force symbolique du roman, et l’énorme pouvoir de suggestion poétique des premiers vers d’une romance annoncée. La société, insouciante, à commencer par Camila dans sa petite sphère, doublement victime du tyran, avait choisi sa direction où la phraséologie l’avait poussée. Et cela est un puissant message pour tout pays où le comportement délictuel avait constitué un accroc à la démocratie et plus encore, là où la démocratie avait tout simplement été frustrée, et où l’autocratie d’un seul dans les petits pays apparait de plus en plus terrible que le despotisme des assemblées, même si la vision et les décors sont guatémaltèques. Si la phraséologie propagandiste revient, chaque fois qu’elle trouve un auditoire qui n’avait l’énergie de s’opposer à ses clameurs fanatiques, revient aussi la péroraison à laquelle mène le charme qui crée la phraséologie. La ressasser jusqu’à ce qu’elle s’insinue dans notre esprit c’est confesser le pouvoir de qui la débite, et accepter aussi que si on l’accepte sans nuance c’est « jeter le manche après la cognée ».

Au radotage advient le contraste : ainsi la mort par coups et blessures qu’un fou, le Pantin, a donnée au colonel José Sonriente suit sur le fil symbolique du texte, le meurtre du général Canales, pourtant à mille lieues du dictateur, à moins que ce ne soit l’arrestation du marionnettiste par un gendarme de mauvais poil, par le simple fait que celui-là avait dit aussi avoir vu toute la ville par terre comme la Porte... du Seigneur.

Cependant le contraste le plus frappant

du point de vue du poids symbolique se produit dans les espaces. Mais ceux les plus importants dans ce roman, Canales (le général), fait référence à un nom fabuleux, et par approche phonétique peut se référer à un point de partage, mettant en communication plusieurs parties, qui peut être utilisé avec intelligence, mais non dans le sens allégorique d’un moyen sûr. Je ne m’étonnerais pas que pour créer Visage d’Ange, l’un des principaux personnages, l’auteur se soit inspiré de Sobre Los Angeles (1929), œuvre super réaliste, de Rafael Alberti, de trois années son dauphin. Une œuvre où apparaissent dans une confusion chaotique, un ensemble de figures qu’il (Alberti) appelle « anges » et qui vont personnifier la bonté, la colère, la laideur, l’oubli, la mort, etc.

Pour l’expression d’un monde tellement dissemblant, construit sous forme pyramidale où au sommet coexistent le mythe et la légende et, à la base, le monde postmoderne, Miguel Angel Asturias a construit à mon avis une esthétique de la dissemblance, qui consiste fondamentalement à associer la littérature orale, la légende, l’anecdote expressive, la farce, et l’expression d’une avant-garde littéraire atténuée. C’est dans la liberté avec laquelle il choisit les détails où se montre cette expression de la dissemblance des matériaux avec lesquels l’auteur, sans verser dans l’incitation à la violence, construit un monde qui balance entre l’absolutiste et l’apathie, voire l’insouciance.

J’ai été séduit, depuis peu (en 79), par les littératures hispano-américaines, et ce roman de Miguel Angel Asturias est une grande révélation pour moi.

Pour le dire, franchement : dans chacun des quarante-et-un chapitre de « Monsieur le Président », il y a beaucoup plus de littérature et plus de qualité littéraire que dans beaucoup d’autres d’un millier de pages. Ce qui n’est pas le cas avec le roman de Angel Asturias, lequel, seulement nous oblige à lire 332 pages, hors mis l’épilogue, 3 pages, que j’ai lues négligemment après l’émotion propulsée en moi par le dernier chapitre ainsi que l’expérience unique de Fedina Rodas sur la bonne volonté de ne pas laisser autrui dans le pétrin. Mais j’y ai quand même retenu (de l’épilogue) ces paroles de Don Benjamin, le marionnettiste, fou, qu’un gendarme de mauvais poil, en dépit de l’interposition de la femme de celui-là, s’apprêta à emmener en prison, pour avoir dit, entre autres : « Que celui qui n’a pas de cadenas pour se fermer la bouche se passe les menottes ». Faute de quoi, la société n’avait qu’à se réfugier, à la manière de cette mère (autour de qui s’assemblent des servantes et dont un fils, étudiant, croupissait en prison), dans le rosaire, récité à longueur de journée, avec la fameuse invocation ressortie à chaque fois : « Kyrie eleison »

Camila, celle qui une année durant s’était mise à guetter le facteur, à coudre de petits vêtements d’enfant, à se cacher derrière les rideaux afin qu’on ne la vît pas de la rue et qui, pour avoir des nouvelles de son mari, envoyé supposément en mission officielle, avait voulu aller voir Monsieur le Président, qui ne la reçut pas, n’avait-elle jamais été informée de l’arrestation en cours de route suivie de l’emprisonnement de celui-là ? Ainsi la jeune nourrice, aux seins menus, pour se venger de son mari qu’elle pensait l’avoir abandonnée, prenait des libertés pour le moment, elle avait des désirs…faisandés. Elle cherchait un baume par où elle avait été blessée. Et plus perverse encore que Cora Poren dans Masques et Visages de Fernand Hibbert, son histoire peut être illustrée par les propos de Gibràn Jalil Gibràn, poète libanais, dans sa plaquette El profeta, traduit à l’espagnol par Mauro Armino : « Vuestra Alegria es vuestra tristeza sin màscara ; y el mismo pozo del que mana vuestra risa, ha estado con frecuencia lleno de vuestras làgrimas ; ambas son inseparables ». En attendant, le rédacteur de l’acte de décès du prisonnier # 17 dressé à la prison, et envoyé à Monsieur le Président constitutionnel de la République, conclut à quelque chose du genre clair-obscur : « Dysenterie infectieuse ».

C’est une des lectures, après la Bible, les plus gratifiantes que j’ai eues dans ma vie, outre mon admiration pour Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, et Madame Bovary, de Flaubert. Il n’existe pas de plus grande littérature que celle-là (que j’ai savouré comme ce chocolat au lait bouillant, sucré au miel, pris goutte à goutte à l’Hôtellerie Christophe, au Cap-Haïtien, au cours de la décennie quatre-vingt-dix, et comme c’était très bon, j’en redemandais) et en même temps une façon de crier, quel grand art ! Et comme l’histoire de l’art, a dit quelqu’un, c’est l’histoire officielle de la douleur, on comprend aisément que « sans douleur il n’y a pas d’art ».

Monsieur le Président est un roman passionnant, qui en toute tranquillité ne va frustrer aucun de ses lecteurs. Il n’y a pas de doute que la concession du Prix Nobel de Littérature à Miguel Angel Asturias en 1967 a été un acte de pure justice. Un pays ne peut pas être tributaire de sa taille pour qu’il s’accommode d’une Démocratie à bon marché, yon Demokrasy odeyid.

Jean-Rénald Viélot

vielot2003@yahoo.fr