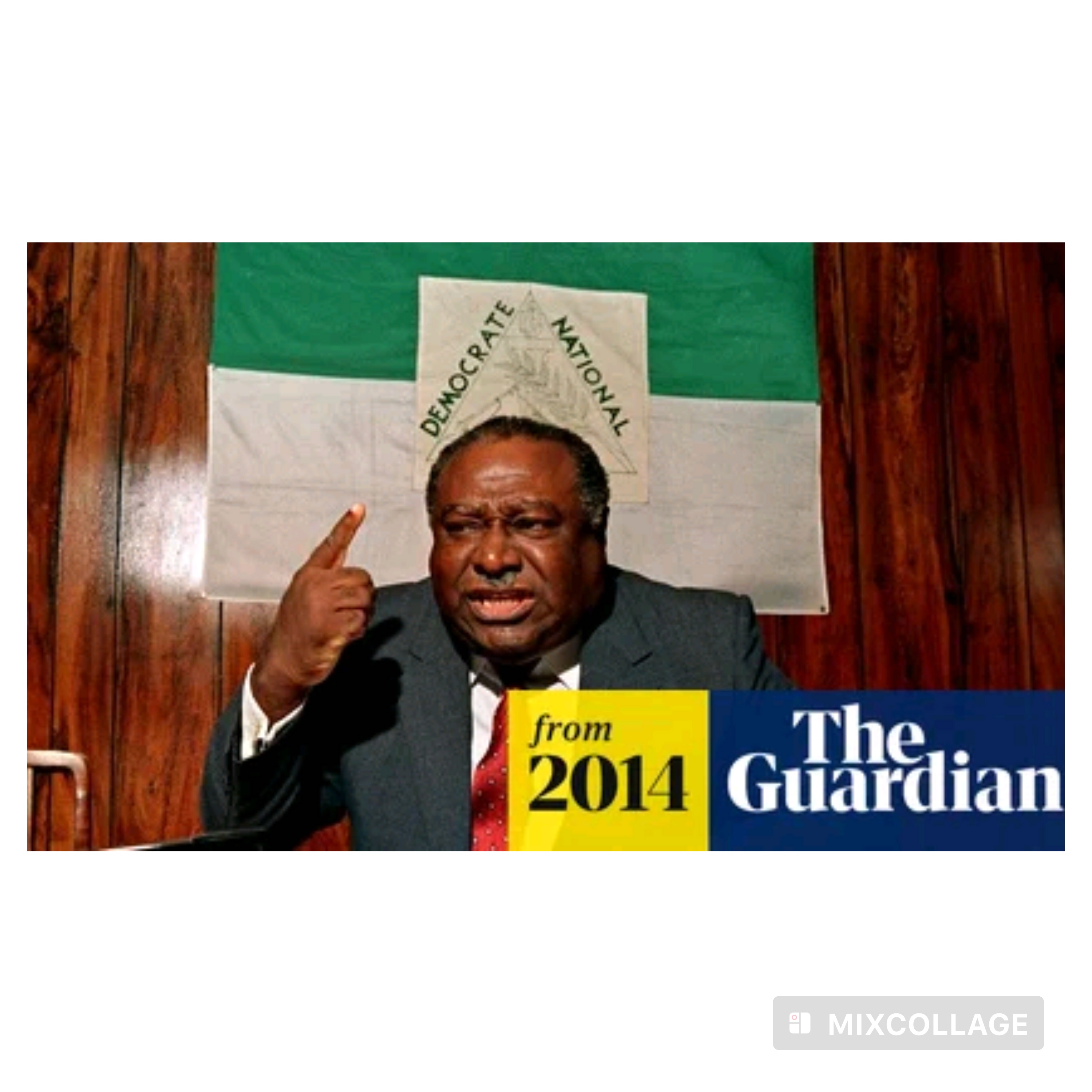

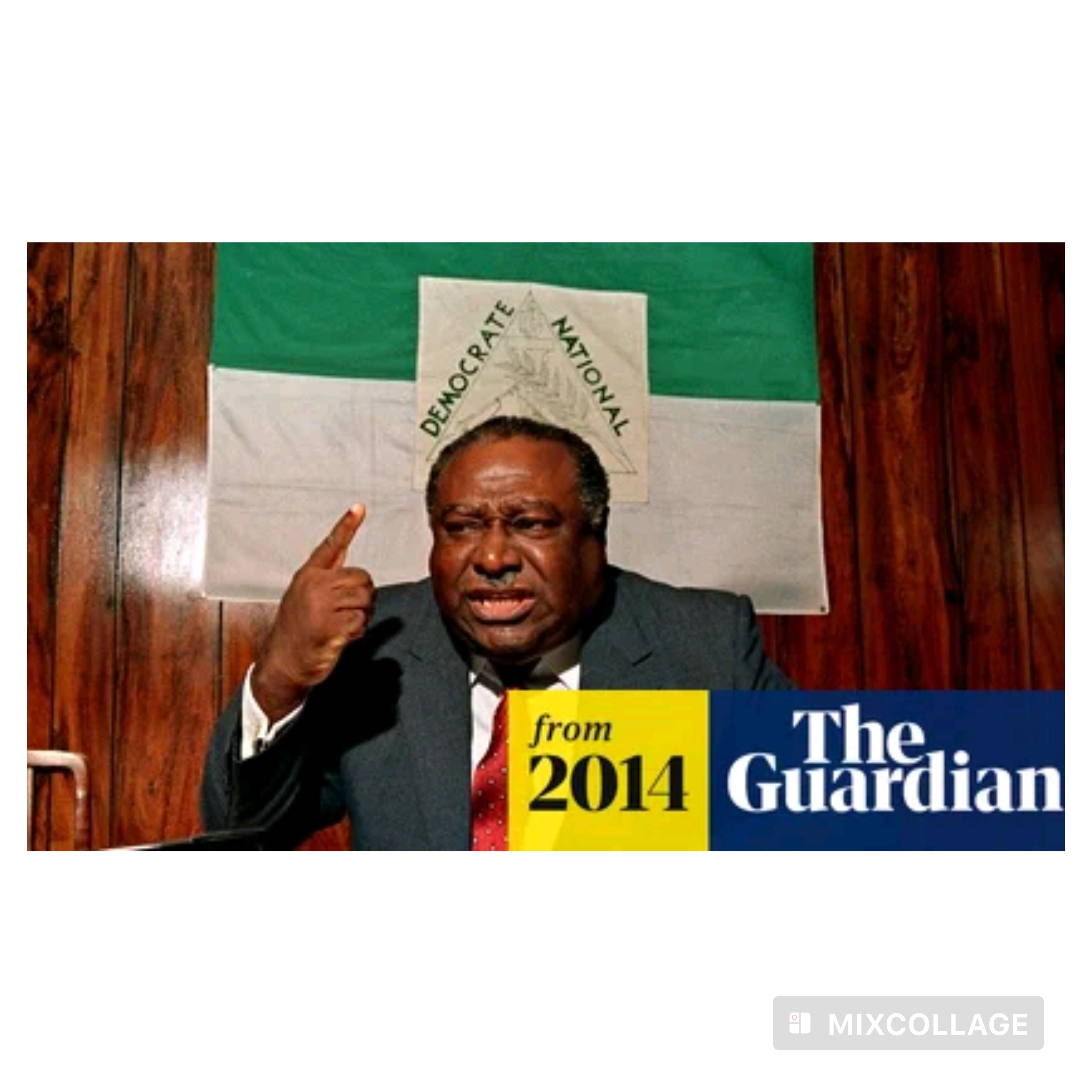

Leslie François Manigat est né à Port-au-Prince le 16 août 1930, et s’est éteint dans cette même ville le 27 juin 2014. Entre ces deux dates s’inscrit la trajectoire d’un homme politique de grande envergure, d’un intellectuel complet, d’un patriote exigeant, et d’un serviteur de l’État animé par la foi en la souveraineté nationale. Homme d’action autant que de pensée, Leslie Manigat fut également le fondateur du RDNP le Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes un parti qu’il créa durant son exil, entre la France, le Venezuela (Caracas) et d’autres terres d’accueil.

Ce parti, qu’il façonna comme un instrument de réflexion et d’organisation, se voulait le creuset d’une Haïti moderne, démocratique et sociale, fidèle à ses valeurs républicaines et à son indépendance historique. Beaucoup de nos compatriotes qui s’intéressent au feu Président ignorent, en vérité, que sa carrière dans la fonction publique haïtienne débuta au ministère des Affaires étrangères, où il occupa le poste de responsable de la section des Affaires politiques.

C’est à ce titre qu’il eut à superviser, d’une certaine manière, la fameuse réunion de Punta del Este, au cours de laquelle Haïti vota contre Cuba un geste diplomatique lourd de conséquences, qui permit à François Duvalier de s’inscrire dans le cercle des dictateurs tolérés par Washington.

Ainsi, avant d’être président, avant même d’être reconnu comme historien ou politologue, Manigat fut d’abord un diplomate par fonction, mais surtout par tempérament. Son parcours universitaire, son enseignement et sa production intellectuelle le destinaient naturellement à la diplomatie.

Historien de profession, politologue accompli et expert en relations internationales, il possédait ce qu’on pourrait appeler le profil parfait du serviteur de l’État éclairé : cultivé, méthodique, patriote, et animé d’un sens aigu de la responsabilité nationale.

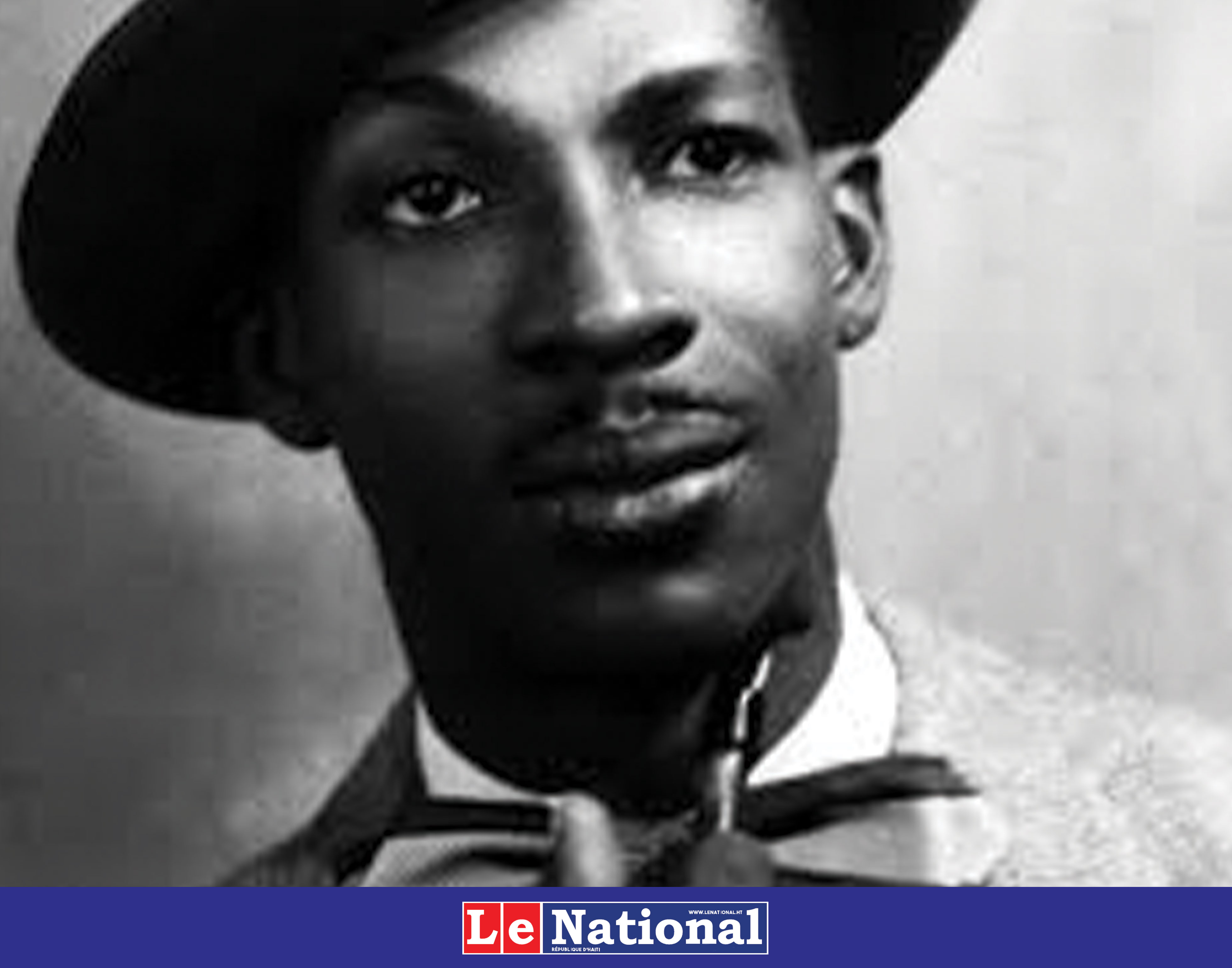

Leslie François Surin Manigat, le premier de toutes les classes. Avant même d’être nommé directeur des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères par le Président François Duvalier, l’homme était déjà, au plus profond de lui, diplomate par essence. Son esprit, façonné dans la rigueur de l’étude et la ferveur du patriotisme, portait les gènes d’une diplomatie naturelle celle qui se nourrit d’amour pour son pays et de connaissance intime de son histoire.

Être diplomate, c’est avant tout aimer Haïti lucidement, défendre ses intérêts avec courage et parler en son nom avec dignité. À cette aune, l’ancien sorbonnard n’avait rien à apprendre : il incarnait cette vocation avec une élégance et une assurance rares. Après sept années passées à l’étranger, il revint au pays, prêt à servir la République.

C’est là qu’il fit ses premiers pas officiels dans la diplomatie haïtienne, gravissant les échelons avec le sérieux et la compétence qu’on lui connaît. Leslie Manigat fut triplement diplomate : par la pensée, par la parole et par l’action. Politologue chevronné, professeur d’université et historien érudit, il imposait partout son style un subtil mélange d’élégance intellectuelle, de rigueur doctrinale et d’autorité tranquille. Ses étudiants, ses pairs, ses collègues reconnaissaient en lui un magistère moral, un homme qui faisait de la diplomatie une éthique avant d’en faire une pratique.

Il faut rétablir la vérité sur Punta del Este

Les anti-manigatistes de profession, toujours prompts à tordre les faits, colportent sans la moindre vérification que Leslie François Surin Manigat aurait été à l’origine de l’exclusion de Cuba lors de la Conférence de Punta del Este. Faux. Faux, et archi-faux.

Les archives diplomatiques sont là pour en témoigner. L’ancien président Leslie Manigat, alors responsable de la section des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, n’était présent qu’à titre technique et préparatoire. Son rôle se limitait à la structuration du dossier, à la formulation de recommandations, et à l’appui logistique pour la délégation haïtienne. Il n’était ni le chef de la délégation, ni le détenteur de la décision finale, encore moins le donneur d’ordres politiques. Le véritable décideur était René Chalmers, homme lige du président François Duvalier, porteur de directives écrites du Chef de l’État — comme il l’atteste lui-même dans ses Mémoires diplomatiques.

C’est donc sur ordre direct de François Duvalier que la position haïtienne fut arrêtée, sous la pression d’une cour assidue des États-Unis, désireux de rallier les pays latino-américains à l’exclusion de Cuba de l’Organisation des États Américains (OEA). D’ailleurs, René Chalmers détient un record remarquable dans l’histoire de notre diplomatie.

En poste du 30 mai 1961 au 22 avril 1971, Charlmers demeure le ministre des Affaires étrangères ayant servi le plus longtemps dans cette fonction — dix années entières au service de l’État.

Ce record le place ex æquo avec un autre grand nom de notre passé diplomatique, Louis Dufrène, duc de Tiburon, ancien ministre des Relations extérieures de l’empereur Faustin Soulouque, qui exerça ses fonctions du 31 décembre 1848 au 15 janvier 1859. Ces deux figures, séparées par plus d’un siècle, illustrent à leur manière la continuité et la longévité du service diplomatique haïtien dans des contextes politiques pourtant opposés : l’un, au cœur de l’Empire noir d’Haïti du XIXᵉ siècle ; l’autre, dans l’ombre du régime duvaliériste du XXᵉ.

L’histoire, lorsqu’elle est relue avec sérieux, débarrasse les hommes d’État de la calomnie et redonne aux faits leur exact relief. Manigat n’était pas l’instigateur d’une décision d’exclusion ; il en fut le témoin lucide, le technicien du dossier, le diplomate consciencieux. Confondre la plume d’un rapporteur avec la main qui signe l’ordre, c’est trahir l’esprit même de la diplomatie.

Cette précision historique, désormais rétablie, permet de rendre à chacun la part qui lui revient et de replacer Leslie François Surin Manigat dans sa véritable dimension : celle d’un diplomate de méthode, non de manœuvre ; d’un serviteur de l’État, non d’un exécutant politique. Car toute sa carrière, depuis ses premières missions au ministère jusqu’à son accession à la présidence, témoigne d’un homme qui a toujours compris la diplomatie comme un art de la mesure et de la dignité. C’est là qu’apparaît pleinement le Manigat de tempérament, celui qui fit de la souveraineté nationale une ligne de conduite, et non un simple discours.

Maguet Delva