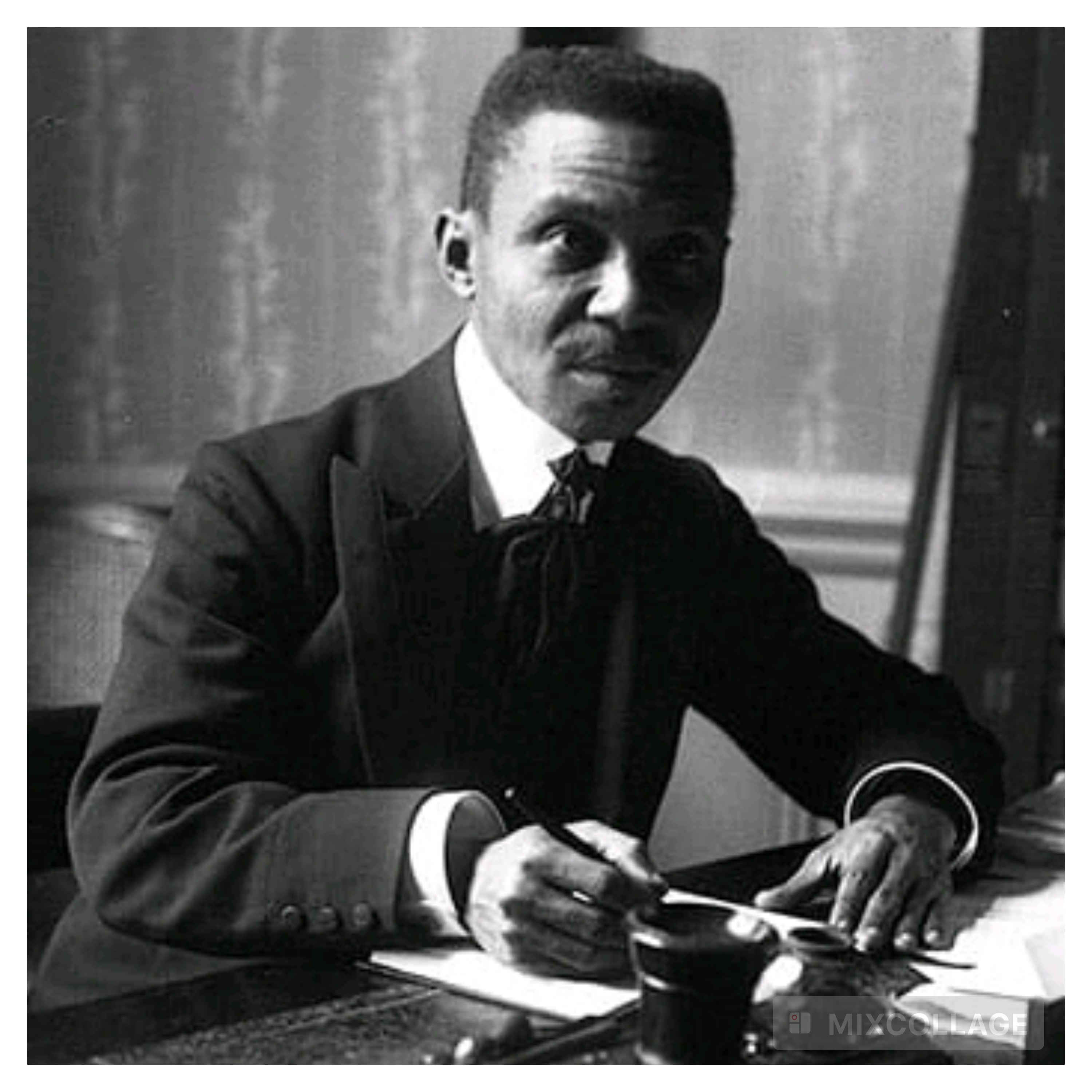

Le 2 août 2025 marque le centenaire de la disparition de Georges Sylvain, poète, juriste, diplomate et militant de la dignité haïtienne. Figure majeure de la conscience intellectuelle face à l’occupation américaine, il laissa une œuvre profondément ancrée dans le double socle du verbe et de la liberté. Retour sur le parcours de cet esprit clairvoyant, tissé entre mélancolie poétique et combat politique.

Né le 2 avril 1866 à Puerto Plata en République dominicaine, Georges Sylvain incarne l’intellectuel haïtien dans toute sa plénitude : avocat de formation, poète sensible, diplomate avisé et fondateur de nombreuses institutions éducatives et culturelles. Il fut élevé dans une atmosphère de rigueur morale et d’ouverture intellectuelle, qui le poussa à étudier le droit à Paris au Collège Stanislas, où il affirma très tôt une plume originale et un regard lucide sur le destin de son pays. À son retour en Haïti, il fonda l’École de droit, participa à la création de la Société de législation, et fut l’un des pionniers de l’Alliance française en Haïti. Son action ne se limita pas à la sphère académique : il fut aussi ministre plénipotentiaire à Paris, et surtout, un penseur engagé face à la crise morale de l’occupation américaine entamée en 1915.L ‘ on a encore mémoire sa déclaration teintée de patriotisme : “ Non , je ne vais me résigner à cette occupation, je vais lutter jusqu’au bout pour la desoccupation de mon pays”. Et pour traduire son engagement le plus total, il était à tête de tous les mouvements, et de toutes les manifestations qui se faisaient contre les Américains présents dans le pays à l’époque .Il a écrit des poèmes, des lettres au Sénat américain pour demander la libération de sa patrie bien- aimée. Durant les dix premières années de l’occupation Georges Sylvain menait un combat, moral, culturel, et intellectuel.Il ne vit cependant pas assez longtemps pour voir la fin de l’occupation. Épuisé par les années de lutte, il meurt le 2 août 1925, à 59 ans, laissant derrière lui l’image d’un homme droit, solitaire, mais ferme. À sa mort, l’élite haïtienne perdait une conscience vive, un témoin de la dignité perdue et espérée.

Une poésie de l’âme, un combat du cœur

En 1901, il publia Confidences et Mélancolies, un recueil de 29 poèmes écrits en français qui mêle une introspection délicate à une conscience tragique de l’histoire. La voix de Sylvain y est douce, parfois lasse, mais toujours tendue vers un idéal d’unité intérieure. Il y explore l’amour, la perte, le rêve et la solitude avec une élégance classique qui rappelle les grands romantiques français, mais infusée d’une gravité typiquement haïtienne. Mais sa plume ne s’enferme pas dans le lyrisme. Au cours de la meme année il offre au Peuple haïtien Cric-Crac ?, un recueil de fables en créole où il célèbre la sagesse populaire, les métaphores animales et l’oralité vivante. Ce animales et l’oralité vivante. Ce livre reste un jalon essentiel dans la reconnaissance du créole comme langue littéraire, bien avant qu’il ne devienne une revendication identitaire plus généralisée.

Héritage et postérité

L’ombre de Georges Sylvain plane encore sur les lettres haïtiennes. Il fut un mentor pour les jeunes écrivains de la revue La Ronde, aux côtés d’Etzer Vilaire ou de Charles Moravia. Sa descendance aussi porta son flambeau : Yvonne Sylvain, première femme médecin en Haïti ; Madeleine Sylvain-Bouchereau, féministe et sociologue ; et Suzanne Comhaire-Sylvain, linguiste et anthropologue de renom. Aujourd’hui encore, ses textes interrogent : que signifie être libre ? Où loge la vraie souveraineté ? Comment résister sans perdre l’âme ? Le centenaire de sa mort ne devrait pas être une simple commémoration, mais la réactivation d’un legs : celui d’un poète qui a su faire de la parole un lieu d’action, et de la beauté un acte de foi envers son peuple. Alors que le 2 août 2025 s’ouvre dans l’incertitude d’un siècle nouveau, Haïti gagnerait à relire Georges Sylvain comme un veilleur. Un homme qui, dans le tumulte, n’a cessé de croire que le verbe sauve, que la mémoire éveille, et que la justice commence dans le cœur de ceux qui osent nommer le monde avec justesse.

Schultz Laurent Junior