– Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;

Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.

Harmonie du soir, Baudelaire[i]

Commençons par cet énoncé : Frankétienne est une immensitude. Rien de plus. Son parcours de créateur et sa dimension humaine à seules suffisent à en témoigner et valider cette évidence qui saute aux yeux. L’homme, à lui seul, cumule les mille et une facettes de la création et du génie littéraire. L’on ne dira jamais assez tout le bien qu’il a fait à ce pays même si l’on avait toute la vie devant soi tant l’œuvre offerte est d’une gigantesque et d’une dépassant tout ce que toute la folie et la grandeur que de simples mortels auraient pu imaginer ou se permettre de comparer ou soupeser à l’aune de leur propre échelle de valeur. Cependant, l’homme est une virtuose, un démiurge de la création.

Que pourrait-on écrire et que pourrait-on dire encore aujourd’hui qui aurait l’audace de synthétiser les divers visages de cette multiple présence qu’il incarnait ? Ce 20 février 2025 aura laissé un vide immense – une vastitude – autant dans notre cœur que dans notre milieu littéraire que rien ne saurait apte à combler. Autant que le 12 janvier 2010, cette disparition est comme un nouveau séisme qui vient s’ajouter à notre de liste de malheurs qui s’accumule au jour le jour avec la perte accélérée des territoires aux mains des groupes armés à la solde des groupes invisibles, mais démasqués par le clair-obscur providentiel, que l’incompétence de nos élites alliée à la soif démesurée du gain a donc permis et favorisé l’éclosion durant les trente dernières années. Frank est parti sans pu voir un nouveau soleil se lever sur sa terre d’Haïti, sur son Bel-Air, le quartier qu’il immortalise dans son poème « Bel-Air Babel Rapjazz Créole » devenu un tombeau à ciel ouvert.

Dans son poème « Consolation à M. Du Périer » figurant dans le deuxième livre de son recueil titré Poésies, François Malherbe écrit à son ami suite à la mort de sa fille que :

« […] La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles :

On a beau la prier ;

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles,

Et nous laisse crier. »

Ceci pour dire que « Nous mourrons tous », cette vérité sortie de la bouche de la vieille Délira dans l’incipit de Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain. Le temps n’est pas à la polémique certes, la disparition du colosse de nos lettres nous interpelle tous, mais j’ai été sidéré à l’écoute de cet écrivain qui, autrefois sous couvert d’un prête-nom, s’est pris un plaisir malsain à le tourner en dérision et jusqu’à le rabaisser, invité à faire son éloge au lendemain de son décès à la radio. C’est que dire du mal de l’autre de son vivant pour l’encenser ensuite à sa mort n’a jamais été un acte gratuit dans ce pays, cela permet de prendre de la hauteur. Un écrivain de chez nous qui jadis suscitait l’admiration et le respect de plus d’uns résume tout ceci en une belle phrase dans son premier roman : « l’Haïtien vit enfermé dans une performance théâtrale »[ii]. Cela aurait bien servi de motif à Frank pour mettre en relief notre imposture dans une nouvelle pièce s’il lui était possible d’enfiler le costume du messie pour renouveler le mythe de la Résurrection tel qu’évoqué dans la doctrine juive.

Dans un discours prononcé en 1960 devant l’assemblée de l’UNESCO, l’écrivain et anthropologue malien Amadou Hampâté Bâ affirme qu’« En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est toute une bibliothèque qui brûle », en référence au rôle phare de la tradition orale dans la culture africaine. Gardien de l’histoire et de la culture africaines, le vieillard est, par essence, dans l’imaginaire africain, un symbole de la sagesse, de l’humilité et une réserve de savoirs. Inutile de souligner que Frankétienne est tout cela à la fois, et en entrant dans la légende en cet après-midi du jeudi, il a à nouveau marqué l’histoire par cette onde et cette vague d’émotions et de réactions qu’il a soulevées ici et là – même dans sa mort – en raison de cette grande énergie qu’il cumulait et qui s’est dégagée dans sa connexion avec l’au-delà.

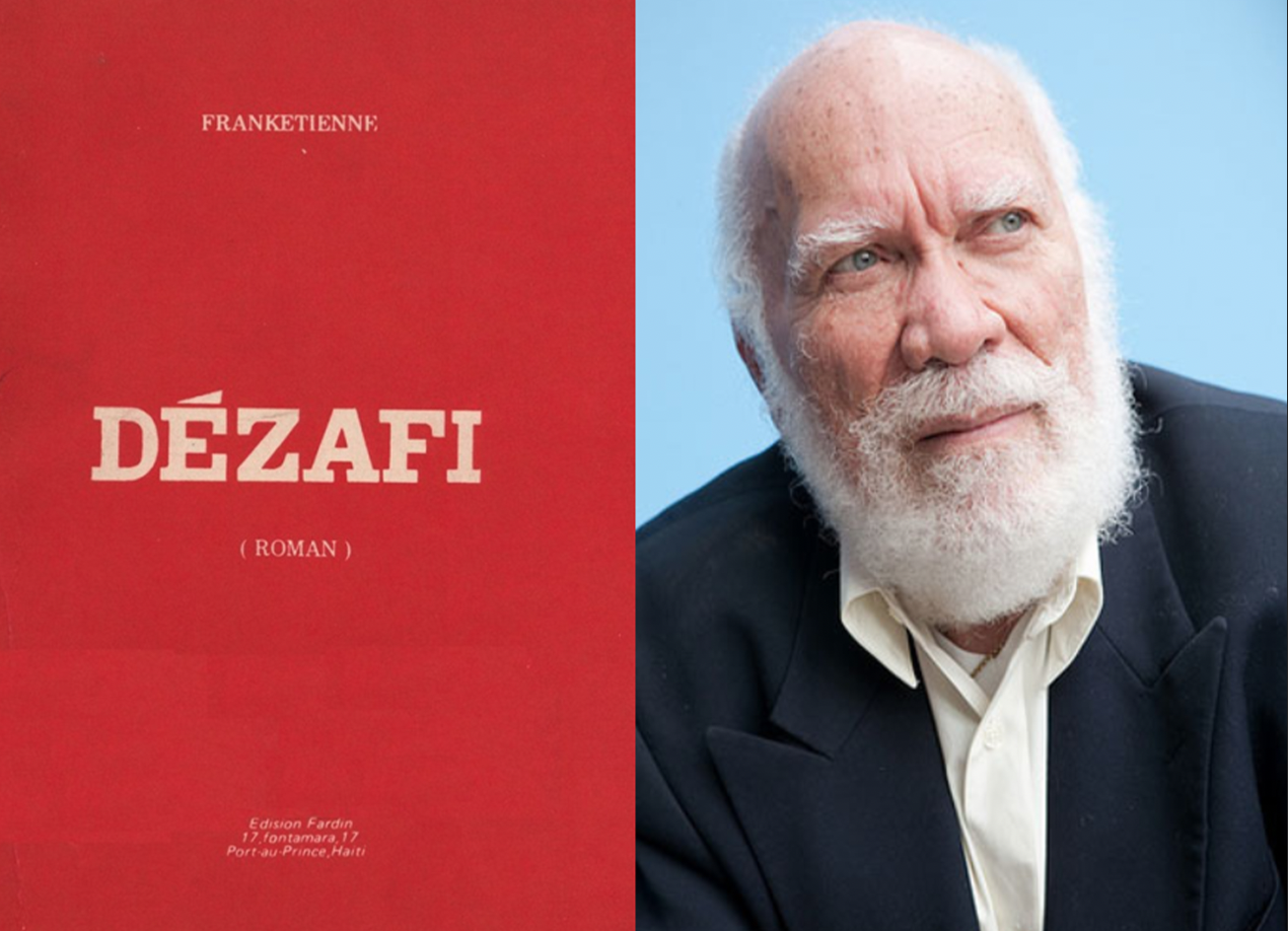

Avec son décès, c’est tout un pan de l’histoire et de la culture haïtiennes qui s’est volé en éclat. Auteur du premier roman haïtien en langue créole, « Dezafi », paru en 1975 en plein cœur de la dictature Duvalier pour dénoncer, dans sa forme métaphorique, le totalitarisme et l’arbitraire, Frankétienne est à Haïti ce que José Lezama Lima est à Cuba et Pablo Neruda au Chili. Ce roman, l’un des plus grands legs qu’il nous a laissé de cet empire littéraire qu’il a su construire au fil de plus d’un demi-siècle de création, constitue une mine d’or tant pas sa force poétique, sa portée linguistique, la dimension narratologique, son inscription générique (le texte n’a rien de conforme au modèle normé mais s’inscrit plutôt dans une forme de transgression revendiquée qui s’explique par le choix de la spirale) et enfin (faut croire que la liste est longue) par la forme d’inscription d’une tradition orale dans la fiction à partir d’un phénomène typiquement haïtien. Par rapport à ce dernier élément, voici ce qu’écrit Maximilien Laroche : « En faisant d’un zombi, Klodonis, le héros de son récit, Frankétienne se place d’emblée dans la tradition du récit haïtien dans son ensemble, c’est-à-dire des « kont-kréyol » da la tradition orale aussi bien que des récits en français »[iii]. La confusion qui naît dès l’incipit du roman à partir de la vue itinérante du narrateur dans le paysage quasi abandonné, à l’image d’un récit de fin du monde, agrippe le lecteur envahi par une foule d’émotions mystérieuses. Les éléments disparates du décor (branch boua, ponyin sèl, bonm dlo, kouch lafimin, boukan dife, lavi, lanmò), en apparence contradictoires, d’un côté, mais complémentaires de l’autre, le préparent à une plongée dans un univers dantesque au même titre que jeune Klodonis dont seule Sultana, la Béatrice, pourra le faire monter vers les étoiles.

« Branch boua makònin lan fon youn vié lakou koté vivan dé pié pasé raman. Youn ponyin sèl kòmansé fonn lan youn bonm dlo cho. Youn bonm dégradé, kolboso toupatou, noua anba kouch lafimin. Lan mitan youn boukan difé, youn latriyé grinn sèl tanmin pété. Lavi ak lanmò pa janm sispann troké kòn »[iv].

L’atmosphère est toute aussi chaotique que le genre du texte qui est complètement éclaté sans que cela nuise pour autant à sa lecture, dont la fluidité est rendue possible grâce à son grand souffle poétique. À ce sujet, Jean Jonassaint souligne, avec justesse, dans la postface de la traduction anglaise réalisée par Asselin Charles que c’est « un texte d’une grande puissance poétique et profondément ancré dans les traditions narratives populaires haïtiennes et la poétique de la langue »[v]. Pour sa part, Asselin Charles mentionne dans son introduction que Dezafi est « peut-être le plus important du canon Frankétienne eu égard à sa signification historique en tant que premier roman publié en Kreyòl haïtien, d’une part, et pour son originalité conceptuelle et stylistique, d’autre part »[vi][2].

Par ailleurs, faut-il souligner que Gérald Merceron s’est inspiré de la première page du roman pour la composition de sa chanson « Dòmi-lévé »[vii], le dernier tract figurant sur le disque d’Amos Coulanges, – exploit que Frank a salué dans un billet paru dans les colonnes du quotidien Le Nouvelliste. Il a voulu non seulement souligner l’enthousiasme de la démarche du compositeur d’enrichir le patrimoine culturel haïtien mais de plus lui rendre un hommage à la dimension de sa créativité en ce sens qu’il a « su rendre sur le plan musical, le climat de tension émotionnelle de l’ouverture de s[m]on roman »[viii] et aussi au talent du guitariste Amos Coulanges.

Dezafi est une œuvre dense, monumentale et d'une grande valeur esthétique, pleine de procédés littéraires qui va au-delà d’un simple récit de vie d’un personnage pour mettre plutôt en exergue des faits de société de la plus haute importance. Sa complexité sur les plans formel, linguistique et esthétique en fait, à l’époque de sa parution, une œuvre d’envergure et d’une grande modernité. À travers son personnage central, Klodonis, c’est l’image du pays ou plutôt du peuple haïtien zombifié, inconscient et maintenu dans l’indolence par Duvalier, usant le vodou comme moyen détourné de la soumission, qu’évoque Frankétienne dans ce grand chant qui fait côtoyer le rural et l’urbain, le populaire et le prolétaire. Sans oublier que le roman a une portée révolutionnaire qui se manifeste dans l’action libératrice du héros via le symbolisme du sel qui, comme l’eau, est un élément vivificateur. Appel à la lutte et la révolte, éclaireur de conscience, il fait aussi figure d’un texte prémonitoire dans sa manière de signifier la libération d’Haïti du joug de la dictature.

L’équipe de LEGS ÉDITION s’incline devant sa dépouille et le remercie de ce legs offert à son pays, à la communauté littéraire éplorée par son départ et à l’humanité toute entière.

Dieulermesson Petit Frère

LEGS ÉDITION

Notes :

[i] Cf. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Paris, Poulet-Malassy et De Broise, 1857, p. 102.

[ii] Jean-Euphèle Milcé, L’alphabet des nuits, Orge, Bernard Campiche Éditeur, 2000, p. 145.

[iii] Maximilien Laroche, « Dezafi de Frankétienne, un tournant de la littérature haïtienne », Conjonction no 131, novembre 1976, p. 109.

[iv] Frankétienne, Dezafi, Port-au-Prince, Fardin, 1975, p. 11.

[v] [notre traduction] Cf. Jean Jonassaint, « On the English Translation of Dezafi », Frankétienne, Dezafi, A Novel translated by Asselin Charles, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2018, p. 178. […a text that is a much more poetic and more profoundly rooted in popular Haitian narrative traditions and the poetics of the language].

[vi] [notre traduction] Cf. Asselin Charles, « Introduction », Frankétienne, Dezafi, A Novel translated by Asselin Charles, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2018, p. xi. […perhaps the most important in the franketienne canon for its historical significance as the first published novel un Haitien Kreyol, on the one hand, and for its conceptual and stylistic originality, on the other].

[vii] Cf. Amos Coulanges, « Dòmi-lévé » figure sur la face B du disque Musique Haïtienne pour guitare (33 tours) d’Amos Coulanges réalisé sous le label de TAMTAM RECORDS en 1976, et sur la face A de son disque Cousin (45 tours) réalisé sous le label de G.M. RECORDS la même année.

[viii] Frankétienne, « À propos de la composition Dòmi-lévé de Gérald Merceron », Le nouvelliste, no 30388, jeudi 4 novembre 1976. <https://dloc.com/fr/UF00000081/09603/citation>