L’adoption du principe des quotas, dans un pays comme Haïti constitue-t-elle réellement un moyen efficace de promouvoir la participation politique des femmes face à la rigidité du système patriarcal ? Ce principe, bien qu’ayant pour objectif l’inclusion, agit parfois comme une mesure restrictive et discriminatoire.

Depuis quelques années, dans le souci d’agir avec justice dans un système qui a longtemps marginalisé les femmes, notamment en matière de représentation politique, on en arrive parfois à provoquer l’effet inverse : les femmes engagées sont perçues avec suspicion, comme si leur participation relevait d’une forme de favoritisme.

Lorsque le pouvoir est entre les mains des femmes, cela devrait être perçu comme une chance pour la société, et non comme une menace pour les hommes. Pourtant, il est rare de voir des femmes se porter candidates à la présidence en Haïti. Parmi les rares exceptions, on peut citer Edmonde Supplice Beauzile (Fusion), Dr. Maryse Narcisse (Mouvement Lavalas) ou encore la professeure Mirlande Manigat (RDNP), Camille D. Sillaire, Carole C. Roy, Dr Josette Bijou etc.

Il est important de revenir sur l’origine du quota de 30 à 40 % de participation féminine dans les affaires publiques, inscrit dans la Constitution amendée de 2012, puis repris dans le projet de Constitution de mai 2025. Il a été adopté sous l’influence des résolutions des Nations Unies, notamment en opposition à l’esprit plus ouvert de la Constitution haïtienne de 1950, qui, déjà à l’époque, reconnaissait théoriquement aux femmes le droit de participer à la vie politique.

Le paradoxe, c’est que les Haïtiens ont souvent ignoré leurs propres textes progressistes, pour ensuite appliquer avec zèle des résolutions internationales qui s’inspirent parfois de nos propres luttes. Nous semblons plus à l’aise à jouer le rôle d’exécutants que de porteurs d’idées. Pourtant, la liberté à la manière haïtienne ne devrait appartenir à aucun clan : elle est universelle, sans besoin de quotas spécifiques.

Il convient de rappeler que la résolution 1990/15 du Conseil économique et social des Nations Unies invite les gouvernements, partis politiques, syndicats, organisations professionnelles et autres groupes à garantir une représentation minimale de 30 % de femmes dans leurs instances dirigeantes, en visant progressivement la parité. Cette recommandation a été reprise dans le Programme d’action de Beijing, qui appelle à accroître la participation des femmes dans les sphères de décision.

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) engage les États, notamment à travers ses articles 7 et 8, à garantir l’égalité des femmes dans la vie politique et publique, y compris en matière de représentation.

Un outil stratégique de contrôle

Dans cette démarche, l’inégalité entre la participation des hommes et des femmes à la vie publique a été officiellement reconnue, ce qui a conduit à l’instauration de quotas en faveur des femmes. Mais on constate que les différents parlements haïtiens n’ont pas reflété la diversité de la société, et restent dominés par des hommes ? Ce qui met en évidence la persistance des inégalités de genre et la faible implication politique des femmes depuis l’adoption de la Constitution de 1987 — malgré quelques avancées ponctuelles au fil des années.

On se pose la question car on ne perçoit pas une réelle volonté réelle chez les décideurs. La proposition d’un quota de 10 % supérieur à celui recommandé par l’ONU (donc 40 %) dans l’avant-projet de Constitution de 2025, se soldera par un échec. Ce pourcentage théorique ne se traduira pas en réalité. On peut y voir un mécanisme de contrôle : au lieu d’offrir aux femmes un espace politique équitable, ces quotas peuvent servir à mieux réguler et limiter leur accès aux postes électifs.

En d'autres termes, le système patriarcal utilise les quotas comme un outil stratégique : en les mettant en œuvre de manière incomplète ou superficielle, il maintient les hommes en position dominante tout en donnant l’illusion de progrès. Certains hommes politiques se positionnent même à la tête de ce combat féministe, non pas pour en faire avancer la cause des femmes, mais pour garder le contrôle du processus. Pour ces sexistes, les quotas seraient même contraires au principe d’égalité des chances, car ils favoriseraient injustement les femmes au détriment des hommes — une interprétation erronée de la démocratie.

Or si on se tourne vers un moment fondateur de l’histoire haïtienne - la cérémonie du Bois Caïman en août 1791 – force est de constater que ce moment de révolte et de libération a rassemblé hommes et femmes — prêtres et prêtresses — sans que le genre ou le sexe ne devienne un critère d’exclusion ou de hiérarchisation. À cette époque, ni quotas ni distinctions n’étaient nécessaires pour poursuivre l’idéal de liberté universelle. La reconnaissance mutuelle suffisait.

L’égalité s’est perdue

Malheureusement, au fil des décennies, cette égalité naturelle s’est perdue. Malgré le courage de nombreuses femmes, même avant l’indépendance de 1804, l’histoire constitutionnelle d’Haïti ne leur a accordé qu’une place marginale. Il a fallu attendre 1865 pour voir les premières revendications explicites des femmes pour leur inclusion dans les affaires de l’État.

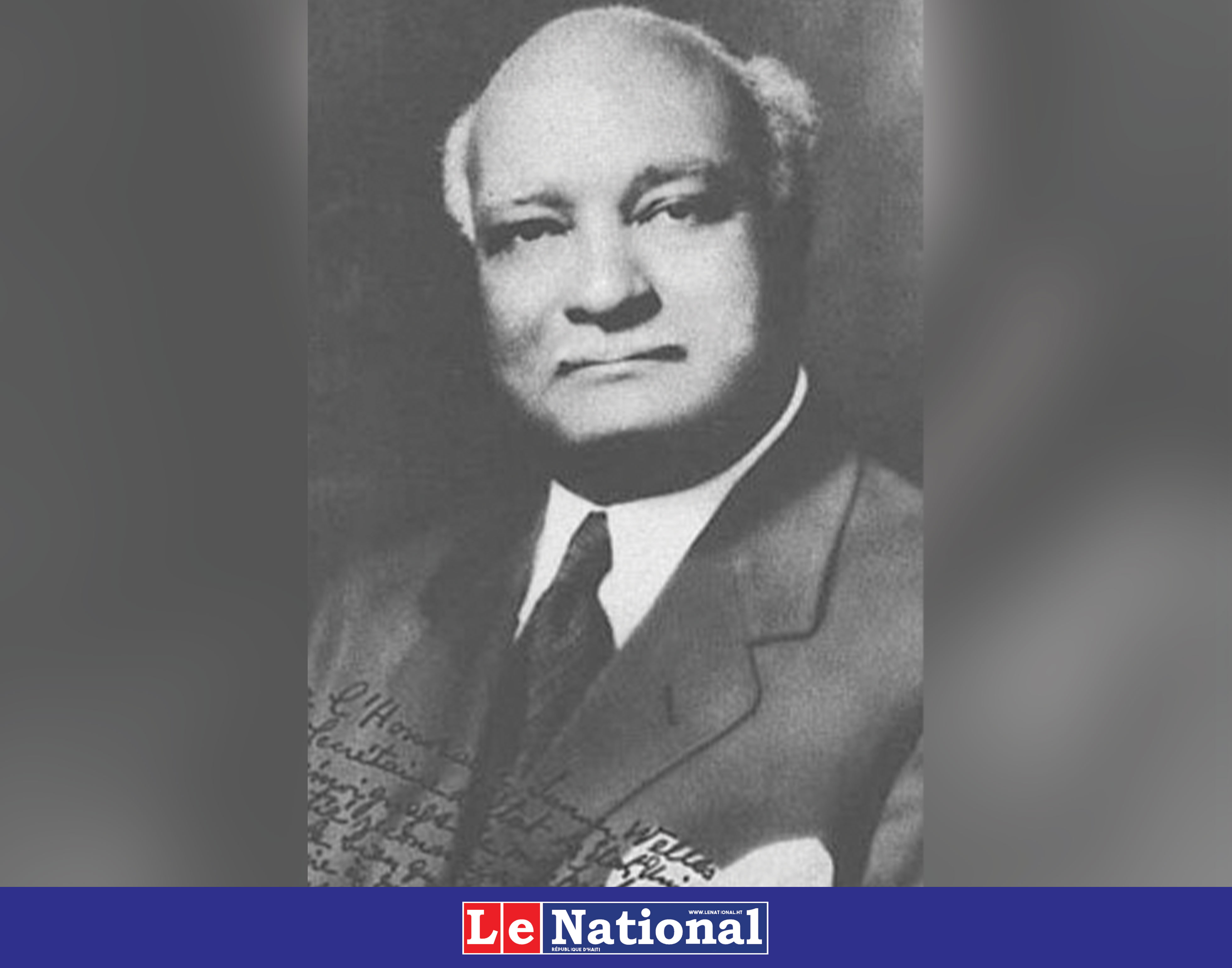

Un espoir est né avec l’article 4 de la Constitution de 1950, qui reconnaissait aux femmes, sous conditions, l’exercice des droits politiques : "Tout Haïtien, sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques… Toutefois, le droit de vote pour la femme ne s'exercera, à titre transitoire, que pour l'électorat et l'éligibilité aux fonctions municipales…"

Ce texte, bien que prometteur, n’octroyait pas encore une pleine égalité. Il instaurait une période transitoire de trois ans avant l’élargissement des droits politiques des femmes à d’autres fonctions électives. Autrement dit, les femmes ont d’abord été autorisées à voter et se présenter aux élections municipales, mais devaient patienter avant d’accéder à la présidence, au Sénat ou à la députation.

On peut faire un parallèle avec d'autres articles transitoires de la Constitution, comme l'article 289 de la Constitution de 1987 sur le Conseil électoral permanent (CEP), qui reste toujours inappliqué près de 40 ans plus tard. Cette inertie montre bien à quel point les promesses constitutionnelles peuvent rester lettre morte.

Sans les luttes féminines — individuelles et collectives — il est probable que l’article 4 de 1950 aurait subi le même sort que l’article 289, enfoui dans l’oubli institutionnel. Grâce à la mobilisation des organisations de femmes et de féministes, ces acquis ont traversé le temps.

Il faut donc rappeler, avec force, que l’importance des femmes dans la société ne doit jamais être conditionnée ou réduite à un « traitement spécial ». Ce traitement soi-disant compensatoire ne fait souvent que masquer les avantages structurels dont bénéficient les hommes, au détriment d’une égalité véritable. Les femmes sont pleinement aptes à exercer toutes les fonctions publiques et électives, au même titre que les hommes. Pas besoin de quota. Est-ce que les hommes, eux, ont besoin de quota ? (à suivre)

Emmanuel Charles

Docteur en droit

Spécialiste des questions électorales