Il aura fallu cinquante-deux (52) ans pour que le fil se renoue. En 1974, sous d’autres horizons politiques, mais déjà sous le joug de certaines inégalités moins criantes qu’aujourd’hui, Haïti s’offrait une première apparition au Mondial, comme un éclat de lumière arraché à la nuit.

Cette génération-là avait ouvert une brèche symbolique : prouver qu’un petit pays cabossé par l’histoire pouvait entrer, par le football, dans la sphère intime des grandes nations du football.

Mais la promesse est restée suspendue, confisquée par les dérives politiques, la faillite des institutions, la corruption systémique des élites et l’abandon méthodique de la jeunesse.

En 2026, la qualification n’a plus rien d’un simple souvenir romantique. Elle survient alors qu’Haïti vit une dictature des gangs, de la faim, de l’exil forcé, de la peur comme routine.

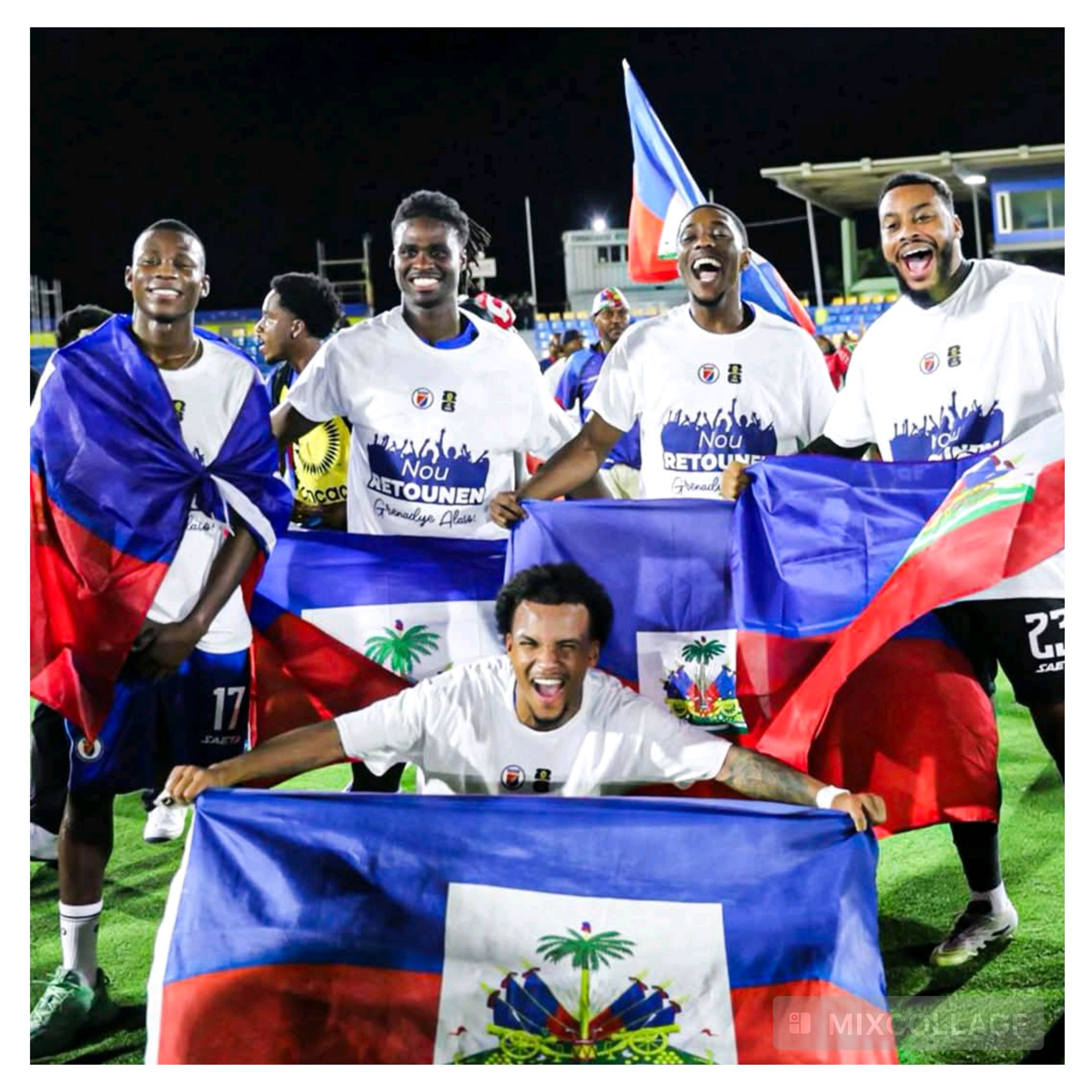

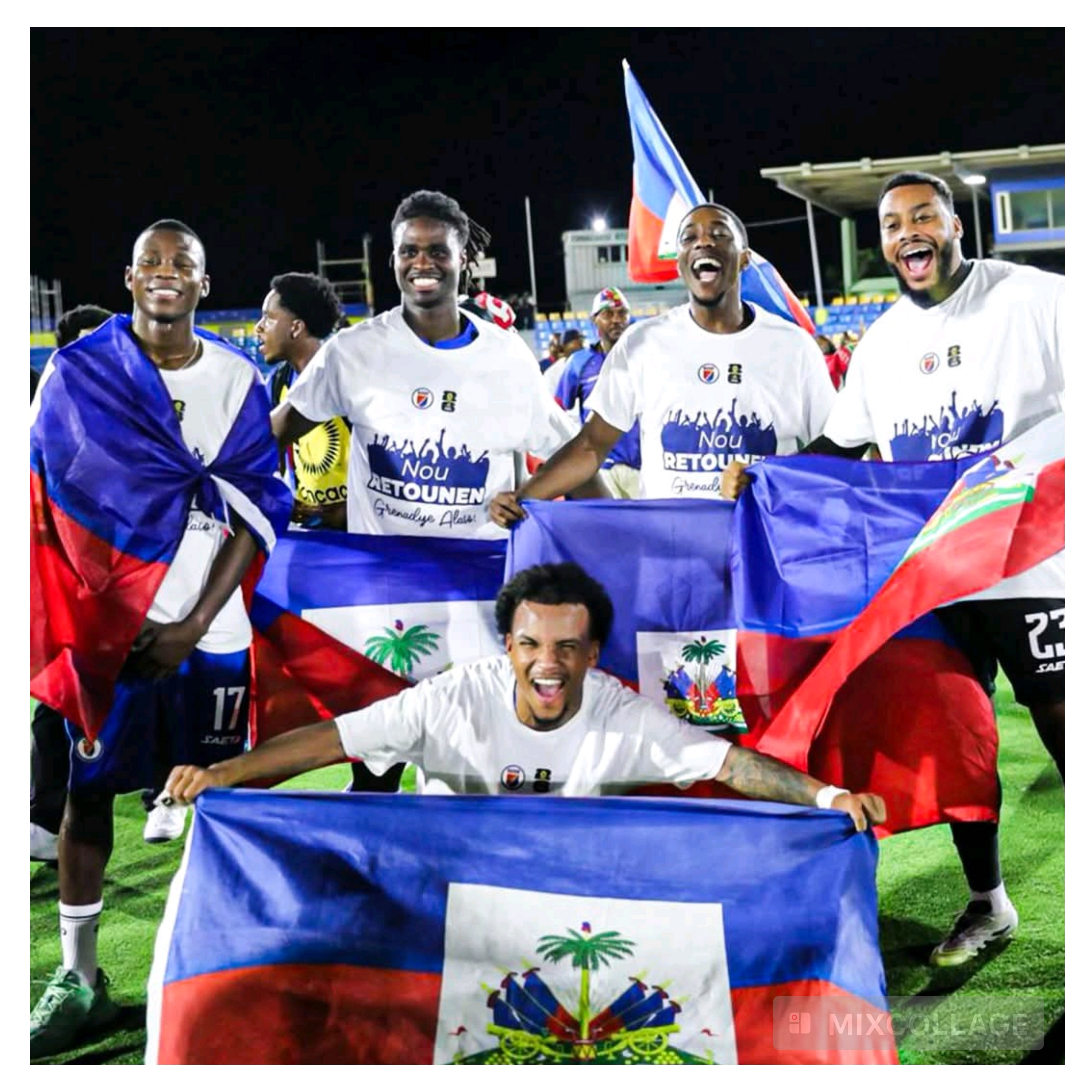

Voir les Grenadiers se hisser de nouveau sur la plus haute scène footballistique mondiale, depuis un « domicile » délocalisé à Curaçao, c’est assister à une contradiction, voire un renversement provisoire de l’ordre des choses : pour une fois, ce ne sont ni les armes ni les clans qui font la une, mais un collectif, une idée de nation, une joie partagée.

Dans ce tableau, il faut aussi saluer, sans naïveté, mais sans mauvaise foi, le rôle du Comité de normalisation de la FHF.

Mandaté par la FIFA, les membres constamment contestés, pris entre réformes statutaires, audits et pressions multiples, auront pourtant réussi, contre toute attente, à maintenir un cadre minimal pour que cette sélection existe, travaille, performe et se qualifie.

Cela n’efface ni les zones d’ombre, ni les urgences de gouvernance, mais cela compte : au milieu des ruines, obtenir ce billet pour le Mondial, c’est rendre au peuple haïtien un rare luxe politique – celui de célébrer, ne serait-ce qu’un instant, autre chose que sa propre survie.

Gérald Bordes