Dans un document d’information publié en octobre 2025 par la Direction Monnaie et Analyse Économique (MAE) de la Banque de la République d’Haïti (BRH), l’institution monétaire nationale présente une analyse approfondie du phénomène de la double circulation monétaire en Haïti. Ce système, marqué par l’usage simultané de la gourde et du dollar américain, soulève des préoccupations croissantes quant à ses effets sur la politique monétaire et la stabilité financière du pays. D’ailleurs, depuis l’exercice fiscale 2015, l’économie haïtienne a été caractérisée par des troubles socio-politiques et une forte volatilité du change, lesquels ont entretenu des taux d’inflation à deux chiffres.

Le rapport identifie les risques liés à cette dollarisation partielle, en examinant les facteurs qui la nourrissent tels que l’inflation persistante, dépréciation continue de la gourde, instabilité politique chronique. Il s’appuie sur des indicateurs bancaires et transactionnels pour quantifier le niveau de dollarisation, et propose une comparaison avec des pays comme le Vietnam et le Pérou, qui ont réussi à réduire leur dépendance au dollar grâce à des politiques fiscales et monétaires rigoureuses.

La dollarisation de l’économie haïtienne, définie comme une coexistence fonctionnelle entre la gourde (HTG) et le dollar américain, résulte principalement de déséquilibres macroéconomiques persistants. Ces déséquilibres sont à la fois structurels, faiblesse de l’appareil productif national, dépendance aux importations, insuffisance de l’offre locale et conjoncturels, liés à des chocs socio-politiques et économiques récurrents.

Selon la BRH, l’ouverture de l’économie haïtienne et sa forte dépendance aux flux internationaux, notamment les transferts de la diaspora représentant 17 % du PIB en 2024, renforcent la disponibilité du dollar et encouragent son utilisation dans les échanges courants.

La BRH souligne que l’instabilité politique chronique observée depuis plus de quatre décennies a contribué à l’érosion de la confiance dans la monnaie nationale. Cette défiance s’est accentuée avec des décisions institutionnelles telles que l’autorisation, en janvier 1990, des dépôts en dollars dans les banques commerciales. Ce choix, motivé par une inflation galopante, a consolidé la préférence des agents économiques pour le dollar, au détriment de la gourde.

Ce phénomène de substitution monétaire s’est aggravé avec la dépréciation continue de la monnaie nationale: le taux de change est passé de 7,49 gourdes pour un dollar en septembre 1991 à 134,25 gourdes au 30 septembre 2023. Cette chute a transformé le dollar en unité de compte et en réserve de valeur, poussant commerçants et rentiers à fixer leurs prix en devise étrangère pour se prémunir contre la volatilité du taux de change.

Les facteurs conjoncturels, tels que l’inflation élevée, estimée à 25,6 % en moyenne annuelle entre octobre 2023 et août 2025, et les chocs d’offre liés à la dégradation sécuritaire, aggravent la dollarisation. La monétisation du déficit budgétaire, générant des excédents de liquidité, accentue les pressions inflationnistes et affaiblit davantage la gourde.

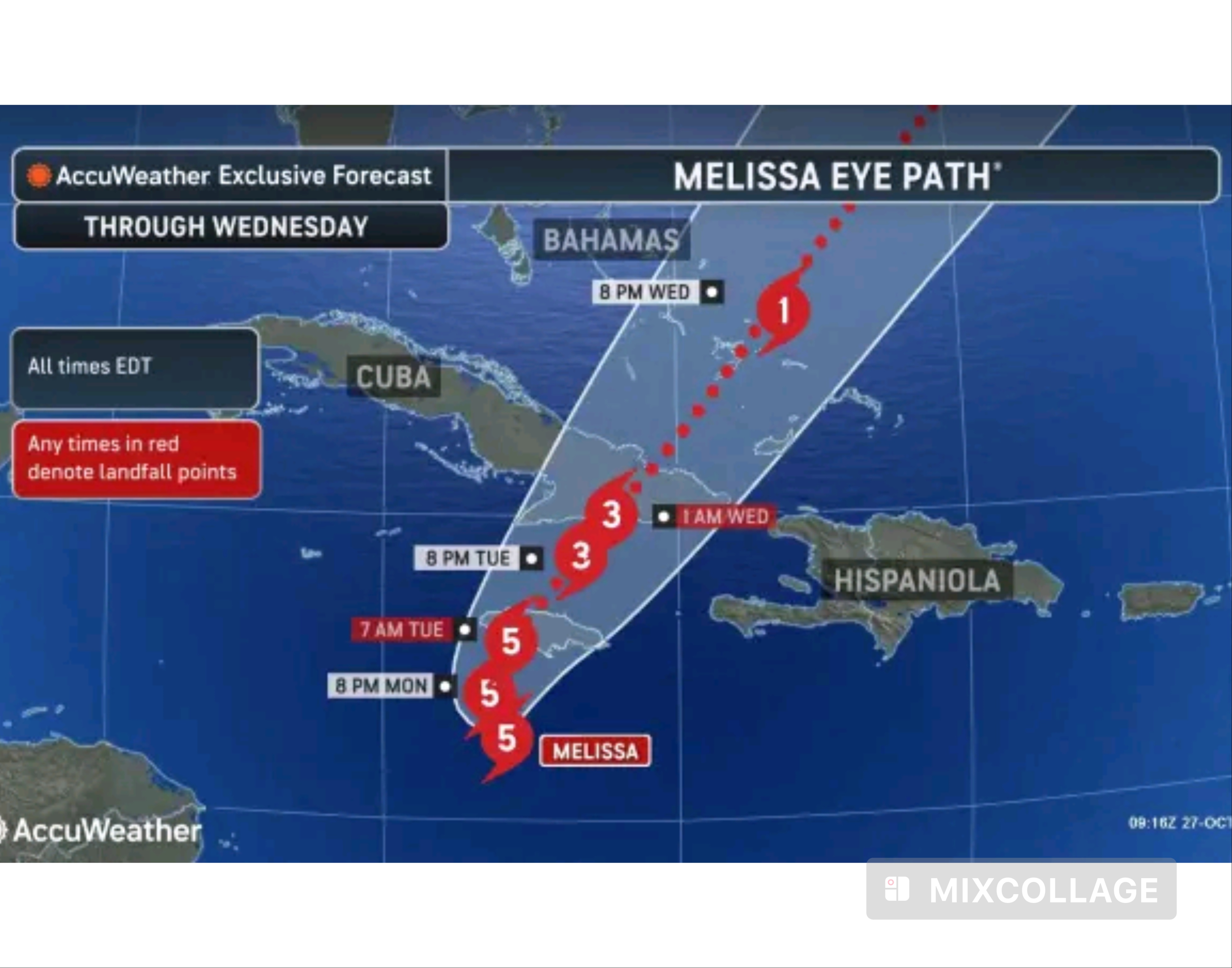

Par ailleurs, les chocs externes à savoir crise financière de 2008, pandémie de Covid-19, les catastrophes naturelles comme séismes, ouragans et les turbulences politiques ont contribué à la détérioration de la valeur interne et externe de la monnaie nationale, la gourde.

La BRH considère la double circulation monétaire comme une entrave significative à l’efficacité de sa politique monétaire. L’usage croissant du dollar dans les transactions limite sa capacité à contrôler les agrégats monétaires et à stabiliser les prix.

En septembre 2024, le taux de dollarisation des dépôts atteignait 65,47 %, tandis que la part de la monnaie nationale dans la masse monétaire ne représentait que 48,98 % au 30 septembre 2024, la politique monétaire pourrait rencontrer plus de difficultés à limiter l’expansion de l’offre de monnaie.

Cette situation complique la transmission des impulsions monétaires et réduit les revenus de seigneuriage, les bénéfices que la banque centrale tire de l’émission de monnaie nationale. Elle rend également plus difficile le ciblage des agrégats pour contenir l’inflation et préserver la stabilité financière.

Likenton Joseph