Diplomatie des villes ou la planification de la destruction symbolique de la capitale phare des nations libres au monde. Port-au-Prince fut, au milieu du XXe siècle, une capitale caribéenne fière et ambitieuse. Elle a connu en particulier ses heures de gloire lors de l’Exposition (universelle) du Bicentenaire de 1949, qui avait transformé la ville en un centre culturel et diplomatique d’envergure, attirant artistes, délégations étrangères et investissements, comme les archives, des témoins et certains médias le rapportent.

Depuis la fin du règne des Duvalier, il y a environ 40 ans, et en particulier au cours de ce premier quart de siècle (en 2025), Port-au-Prince est réduite à un espace de chaos, symbole de l’effondrement de l’État haïtien. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés à ce stade ? Peut-on repenser la reconstruction de cette ville sans tenir compte des causes profondes, des mains cachées et des leviers invisibles de la géopolitique transnationale qui assurent la marche silencieuse de leur agenda pour mieux se venger de 1804 ?

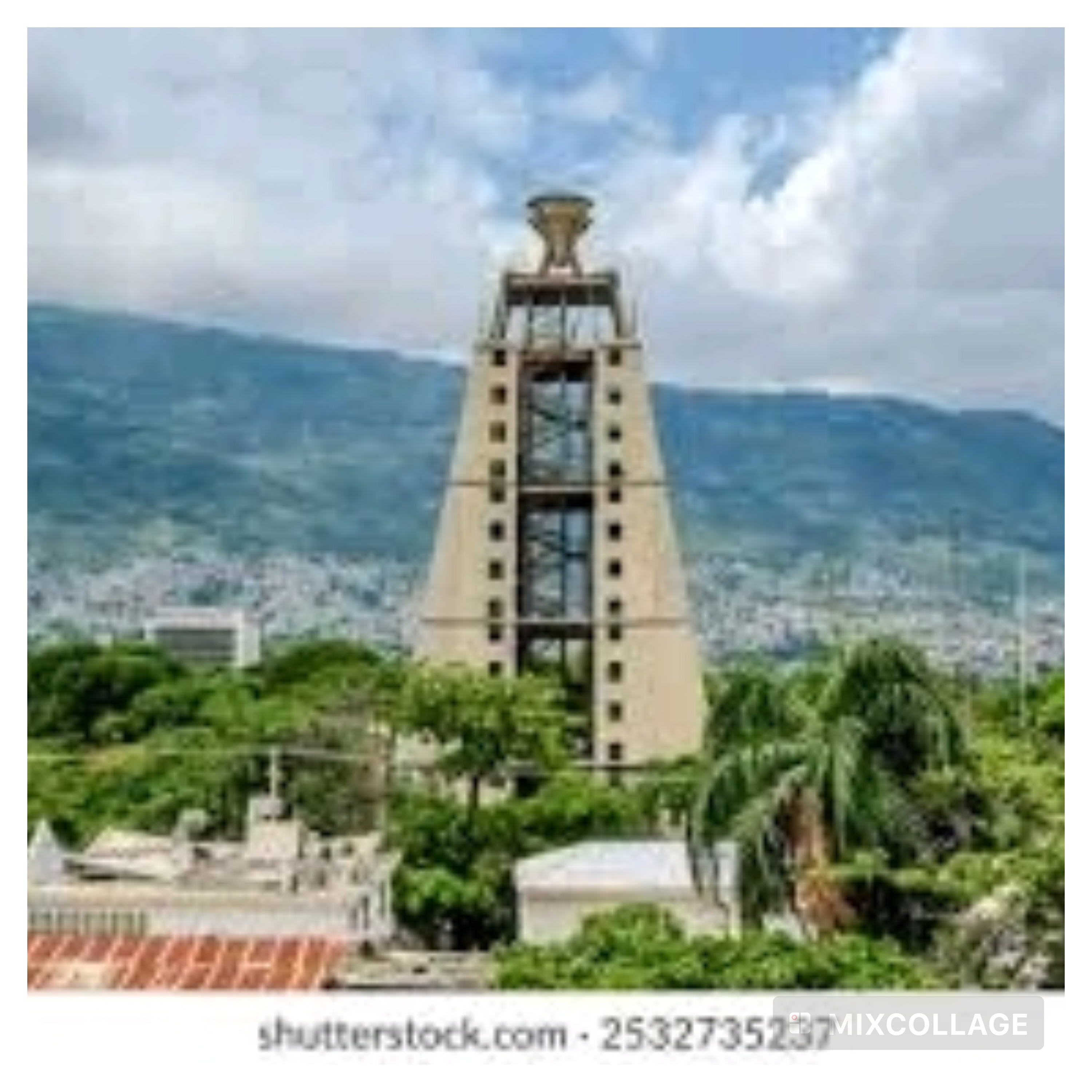

Des maquettes relatives au plan de reconstruction de la ville de Port-au-Prince au lendemain du séisme du 12 janvier 2010, ont pratiquement disparu ? La firme gagnante du concours international pour la reconstruction du Palais (présidentiel) national assiste de loin avec impuissance le chantier promis. Plusieurs autres constructions imposantes sont devenus des tombeaux vides. Sans la finition des travaux, la Tour 2004 inachevée continue de surveiller les mouvements au Champ de Mars. Les investissements significatifs de la banque centrale pour sauver le centre ville, en particulier le Centre de convention et de documentation Antonio André, inauguré le 17 novembre 2015, ne va certainement pas commémoré ses premiers dix ans. A qui la faute ?

«Di djab bonjou lap manje w, pa dil bonjou lap manje w». Tous les esprits fonctionnels et rationnels reconnaissent au moins, que le sort imposé à Haïti, à travers sa capitale et les autres grandes villes et régions stratégiques, n’est pas seulement le fruit de l’intérieur. D’autres villes et capitales du monde, par leurs politiques, leurs interventions et leur diplomatie, participent autant dans cette fragmentation de Port-au-Prince, désormais en mille morceaux.

Diplomatie des villes : Port-au-Prince : d’une capitale caribéenne rayonnante à une ville en ruine ?

De nombreux repères sont partis entre les nombreuses catastrophes naturelles et les crises sociopolitiques persistantes. L’âge d’or du Bicentenaire (1949) n’est plus. Heureusement qu'Haïti reste toutefois dans sa dimension ancestrale une puissance intraitable. Cuba, la République dominicaine, la Jamaïque tardent encore à rattraper Haïti avec l’organisation de l’Exposition internationale qui a permis de célébrer les 200 ans de la fondation de Port-au-Prince. Un défi difficile à relever, sans une stabilité en Haïti, sans s'inspirer du modèle haïtien et sans sa main d'œuvre au passage ?

De la construction de quartiers modernes (Cité de l’Exposition, Hôtel Riviera, infrastructures portuaires et artistiques), en passant par l’arrivée des milliers de visiteurs étrangers, cette période confirmait jadis l’ouverture sur le monde, et un fort moment de fierté nationale.

Déclin à la fois progressif et accéléré, la majorité des observateurs et les spécialistes retiennent les trois principales causes que sont : 1-l’urbanisation anarchique, migrations massives rurales, inégalités sociales ; 2-Les catastrophes naturelles mal gérées (séismes, cyclones) ; 3-Les crises politiques successives et incapacité de l’État à protéger la capitale.

Comment d’autres villes participent à la « destruction » de Port-au-Prince ?

Difficile de croire ou de voir uniquement la main des Haïtiens (le pouvoir, l’opposition, les masses, les acteurs économiques, les secteurs mafieux entre autres) dans la fabrication de ce chaos spatial, social et symbolique. L’analyse de l’actualité politique et des relations internationales en Haïti durant les cinquante dernières années laisse comprendre l’influence et l’impact visibles des autres villes dans le sort actuel de la capitale haïtienne.

Deux principales villes importantes et influentes aux Etats-Unis sur le sort d’Haïti: Washington et Miami s’imposent pratiquement dans la diplomatie de l’ingérence. Et pour preuve, plusieurs chercheurs rencontrés s’accordent autour des faits suivants : «Les politiques américaines d’occupation (1915-1934), puis de soutien à des élites corrompues, ont contribué à la désorganisation urbaine».

De la capitale politique à la capitale économique ou culturelle transnationale, la ville de Miami est devenue au fil des ans la capitale « alternative » des élites haïtiennes exilées, drainant ainsi des ressources, des capitaux et des cerveaux. Avec pour conséquence, Notre pauvre Port-au-Prince orpheline fini par perdre sa centralité au profit d’une dépendance extérieure, tout en observant de loin l'organisation des grandes rencontres au Sommet de la diaspora, ainsi que les nombreuses manifestations festives et culturelles organisées au profit de ses enfants et familles éxilés.

De l’influence coloniale persistante, la ville de Paris, s’est également imposée comme la capitale de la fuite des élites intellectuelles et culturelles. Ils sont nombreux, ces intellectuels, artistes et écrivains haïtiens qui trouvent à Paris une reconnaissance et des opportunités absentes à Port-au-Prince. Cette migration culturelle fini par contribuer dans ce déclin qui participe à vider la capitale haïtienne de son potentiel créatif et diplomatique.

Diplomatie des villes parallèles : Montréal et New York ne restent pas indifférentes parmi les diasporas. Elles finissent par s’imposer comme des capitales parallèles pour les Haïtiens de l’intérieur autant pour ceux et celles qui vivent en dehors de leur terre natale. A titre d’exemple: Montréal est devenue une capitale culturelle de la diaspora haïtienne, organisant festivals, débats et initiatives que Port-au-Prince n’accueille plus.

De son côté, la ville de New York continue de concentrer des réseaux financiers et associatifs de la diaspora assez importants, pendant que d’autres membres persistent et signent dans l’ombre, par des initiatives qui finissent par influencer les lignes de la géopolitique d’Haïti. Ce qui nous laisse confirmer que ces villes jouent désormais un rôle politique et symbolique plus fort que Port-au-Prince dans l’imaginaire collectif haïtien.

Diplomatie des villes: Il est pratiquement impossible de penser le sort d’Haïti, et de sa capitale en particulier sans faire référence à son plus proche voisin. Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, ou la capitale voisine rivale de Port-au-Prince ne dort jamais. Une ville de plus en plus dynamique, qui cherche par tous les moyens à utiliser les leviers des relations internationales pour camper son influence, jusqu'à prétendre devenir la capitale de l'Ile d'Haïti. Entre vengeance historique ou vision géopolitique !

Dualité géopolitique insulaire, Santo Domingo pourrait dans un certain sens être le principal bénéficiaire du chaos haïtien, à force d’utiliser tous les moyens pour profiter de l’ignorance géopolitique des dirigeants haïtiens et l’indifférence envers le peuple de 1804, et de l’ingérence des autres grandes capitales dans le sort des Haïtiens. Pendant que Port-au-Prince anime l’actualité internationale entre les violences et la misère, Sainto Domingo va jusqu'à tout faire pour incarner l’opposé de la capitale haïtienne, afin d’en profiter largement de son drame pour accueillir des investisseurs, des entreprises, et des réfugiés économiques.

Diplomatie des villes au ton de la diplomatie humanitaire, les capitales des ONG (Genève, Bruxelles, Washington) sont aussi présentes dans l’autre facette de la médaille. Qui a dit qu’Haïti est un pays libre et souverain ? Et pourtant, de nombreux patriotes assistent avec impuissance et remord la triste réalité qui confirme que la plupart des grandes décisions concernant Port-au-Prince se prennent dans des bureaux étrangers !

Depuis plusieurs années, Haïti est à genoux. Dans l’impossibilité de négocier sa dignité, l’aide humanitaire internationale se structure dans d’autres villes, jusqu’à réduire Port-au-Prince à un simple réceptacle de projets pensés ailleurs.

La « diplomatie des villes » peut devenir une arme de reconstruction.

Détruite physiquement et dispersée socialement et institutionnellement éclatée dans toutes ses composantes, la ville de Port-au-Prince, la capitale d’Haïti est en mille morceaux, ce qui représente un enjeu de diplomatie urbaine. Aujourd’hui, l’image internationale d’Haïti est définie par d’autres villes : Washington, Miami, Montréal, Paris, Genève. Ces capitales, en accueillant la diaspora, en concentrant l’aide ou en exerçant une ingérence, fragmentent le rôle diplomatique et culturel de Port-au-Prince.

Diplomatie des villes ou l’art d’exposer les conflits, les confrontations, les combats, les conditionnements et les complots géopolitiques entre les nations, la capitale haïtienne, jadis centre d’un rayonnement régional est désormais dépouillée de son rôle symbolique et remplacée par un archipel de capitales diasporiques et étrangères.

Dans l’obligation historique et géopolitique, face au symbolisme mythique et mystique de faire Port-au-Prince ressusciter cette ville martyre de ces cendres, tous vrais et vaillants hommes et femmes traversés par l’ADN de Vertières doivent obligatoirement se construire une nouvelle forme d’intelligence collective autour de la diplomatie des villes. Ceci, pour mieux apprendre et comprendre le sens et l’essence qui animent les débats, les discours, et les diversions autour de l’avenir d’Haïti, qui ne se jouent plus et uniquement sur le plan historique, mais desormais sur le terrain de la géopolitique des villes. Comment expliquer en grande partie de le choix de chaque ville, de chaque site par les groupes armés ? Quels sont les défis, les enjeux ou les opportunités dessinés dans le chaos actuel de l’Artibonite avec la projection de 2054, et le sort de la capitale haïtienne à quelques années de 2049 ?

Devant l’impératif de reconstruire Port-au-Prince, il ne sera pas seulement une affaire d’urbanisme ou de sécurité. Ce sera aussi une batille pour l'éducation des familles qui habitent chacune des villes du pays. Une autre bataille diplomatique s'impose également afin de redonner à la ville son rôle de centre de rayonnement national et international. Haïti doit reprendre l’initiative de faire de Port-au-Prince non plus une ville subie, mais une ville repensée, une capitale culturelle, écologique et résiliente tournée vers la jeunesse et ouverte au monde. La « diplomatie des villes » peut devenir une arme de reconstruction. Elle doit faire dialoguer Port-au-Prince avec d’autres capitales pour des partenariats équilibrés, plutôt que subir leur domination.

Dominique Domerçant