Louis-Philippe Dalembert, dans « L’Obscur soleil des corps », nous rappelle à quel point le titre d’un recueil poétique est déjà une porte d’entrée symbolique, une clé qui ouvre sur l’univers du poète. Les éditeurs, dit-on, cherchent toujours un titre « vendeur », clair, évocateur. Mais ici, Dalembert dépasse l’attente marchande pour proposer un oxymore incandescent : « l’obscur soleil », un astre paradoxal qui éclaire autant qu’il aveugle, qui brûle dans la chair des corps tout en se voilant de ténèbres. Déjà, le titre contient la tension fondamentale du recueil : le corps comme lieu d’éclat et de déchéance, de mémoire et de cicatrice, de désir et de souffrance.

Sur quatre-vingt-seize pages, le poète déploie une véritable cartographie charnelle. La peau n’est pas seulement surface : elle devient territoire, palimpseste, parchemin où s’écrivent les guerres intimes. Le corps se fait archive mouvante, manuscrit fragile, « bibliothèque de douleurs » et de joies. Ainsi, par une succession d’anaphores, Dalembert martèle et rythme son chant, créant une scansion qui fait de la peau une litanie, presque une prière profane.

« J’aime la peau la peau qui craquelle la peau qui vergeture la peau qui fissure la peau fluctuat nec mergitur… » Dans ce passage, l’anaphore agit comme un tam-tam, un battement de cœur verbal. Chaque reprise de « la peau » est une pulsation qui rapproche le lecteur d’une vérité charnelle. La peau devient mer qui tangue mais ne sombre pas, arbre qui ploie mais ne rompt pas, cuir de tambour marqué par les coups de l’existence.

Le lexique est volontairement rugueux : « craquelle », « fissure », « flétrissures », « blessures », « pèle ». Autant de verbes qui disent la fragilité mais aussi la résistance. La peau, loin d’être un simple écran, se révèle comme une armure paradoxale, vulnérable et indestructible tout à la fois.

La comparaison avec l’élément marin (« fluctuat nec mergitur ») donne à la peau une dimension universelle : elle devient barque ballottée par les tempêtes de la vie, mais toujours flottante. L’image de la peau-bandoulière, portant ses stigmates « toute honte bue », métamorphose le corps en combattant, en vétéran de mille guerres intimes.

Ainsi, Dalembert réussit un geste poétique double : il réhabilite le corps dans ses failles, et il redonne à la poésie la puissance de faire du visible une métaphore de l’invisible. La peau n’est plus seulement matière, elle devient le miroir de l’âme, le vitrail obscur d’un soleil intérieur.

Une gorgée de liqueur forte

Ce recueil, par son rythme scandé et ses images charnelles, rappelle que la poésie est avant tout expérience sensorielle. Elle se lit avec les yeux mais aussi avec les nerfs, avec les cicatrices, avec cette « mémoire tactile » que chacun porte en soi.

En tout cas, chez Dalembert, au bout d’une lecture tonitruante, nous sortons comme ivres, chavirés dans l’ivresse de tant de créations poétiques. Chaque poème agit comme une gorgée de liqueur forte : il brûle la gorge, enflamme le sang, mais laisse en bouche une saveur inoubliable. Alors monte sur nos lèvres cette question lancinante, presque insolente : ces éclats sont-ils le fruit d’un vécu incandescent, d’expériences charnelles inscrites à même la peau ? Ou bien s’agit-il d’inventions, savamment drapées dans les oripeaux d’un « moi poétique » débordant, qui se déguise pour mieux nous troubler ?

Mais peu importe, finalement. Qu’il s’agisse de confidences murmurées ou de fictions ardentes, la poésie de Dalembert touche à ce point sensible où la vérité et l’invention se confondent. Comme un peintre qui mêle pigments réels et couleurs rêvées, il compose une fresque où chaque lecteur reconnaît une cicatrice, un frisson, une brûlure familière.

De toutes manières, le lecteur y trouve son compte : un miroir tendu où contempler ses propres blessures, une musique intérieure qui réveille les souvenirs endormis, un souffle de poésie qui fait palpiter l’âme. L’Obscur soleil des corps n’est pas seulement un recueil à lire, c’est une expérience à traverser, une traversée sensorielle où chaque page devient une vague, chaque mot une étincelle, chaque métaphore une morsure de lumière.

Ce recueil est profondément charnel : le corps y est omniprésent, palpité, respiré, célébré, comme une matière vivante et un langage en soi. Il prend ici la même allure lascive, presque voluptueuse, que dans l’œuvre du défunt Jean-Claude Charles. Comme chez ce dernier, le corps est à la fois scène et acteur, offrande et théâtre des passions.

La lascivité n’y est pas seulement érotique : elle devient un mode d’être, une manière de rendre la chair poétique, de faire de la peau un texte où s’inscrit la mémoire des désirs et des blessures. Dalembert prolonge ainsi l’héritage de Charles, en sculptant lui aussi des métaphores charnelles où le corps n’est plus objet mais sujet, non plus simple enveloppe mais cosmos vibrant.

On pourrait dire que chez Dalembert, comme chez Jean-Claude Charles, la peau devient la page où s’imprime l’âme — une page trouée, brûlante, froissée, mais toujours offerte au regard et à la caresse du lecteur. « J’aime la peau / qui s’est frottée avec allégresse / contre mille autres peaux », écrit Louis-Philippe Dalembert au seuil du plus sensuel de ses livres. La peau et ses frissons, la peau miroir des jours, le cœur qui bat, le désir qui palpite, et cette nuée de papillons qui se jettent à l’assaut de nos ventres. Avec L’obscur soleil des corps, le poète ne fait pas le compte de ses amours passées : il conjugue au présent les mille et une découvertes de nos sens, chante l’ardeur des premières rencontres, la fascination qu’exercent les fruits mûrs de la chair, les errements du cœur, la brûlure des départs, sans jamais oublier ces heures où l’on se sent deux fois vivant dans le vœu des regards et la satiété des caresses. Tout ici célèbre le féminin. Tout est promesse, attente et volupté. Et l’on se prend à rêver d’un Cantique des Cantiques à l’usage de notre temps. »

La démonstration poétique de Dalembert pèse son poids d’or, tant chaque vers semble frappé dans la forge de l’émotion. La construction des métaphores, aérienne et lumineuse, s’élève ensuite, libre, comme un vol de colombes blanches qui s’envolent et viennent se poser, frémissantes, sur les lèvres roses de jeunes filles en fleur.

Ainsi, la poésie, lourde de sens et de matière, sait en même temps se faire légère comme un battement d’ailes. Elle unit la gravité de l’expérience et la grâce de l’image, l’ancrage terrestre et l’élan aérien.

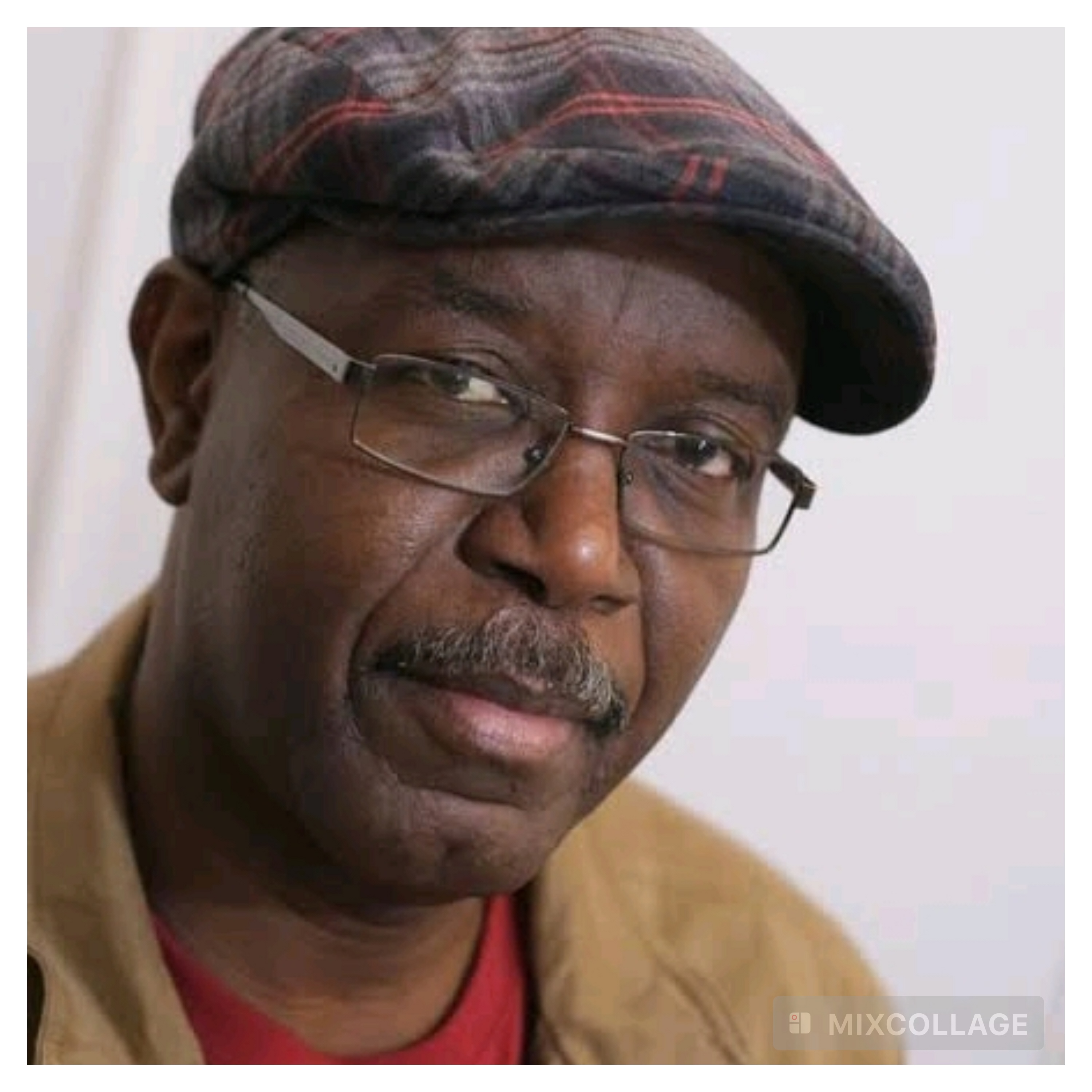

Maguet Delva