Pour Jean Claudy, Marion et Cédric

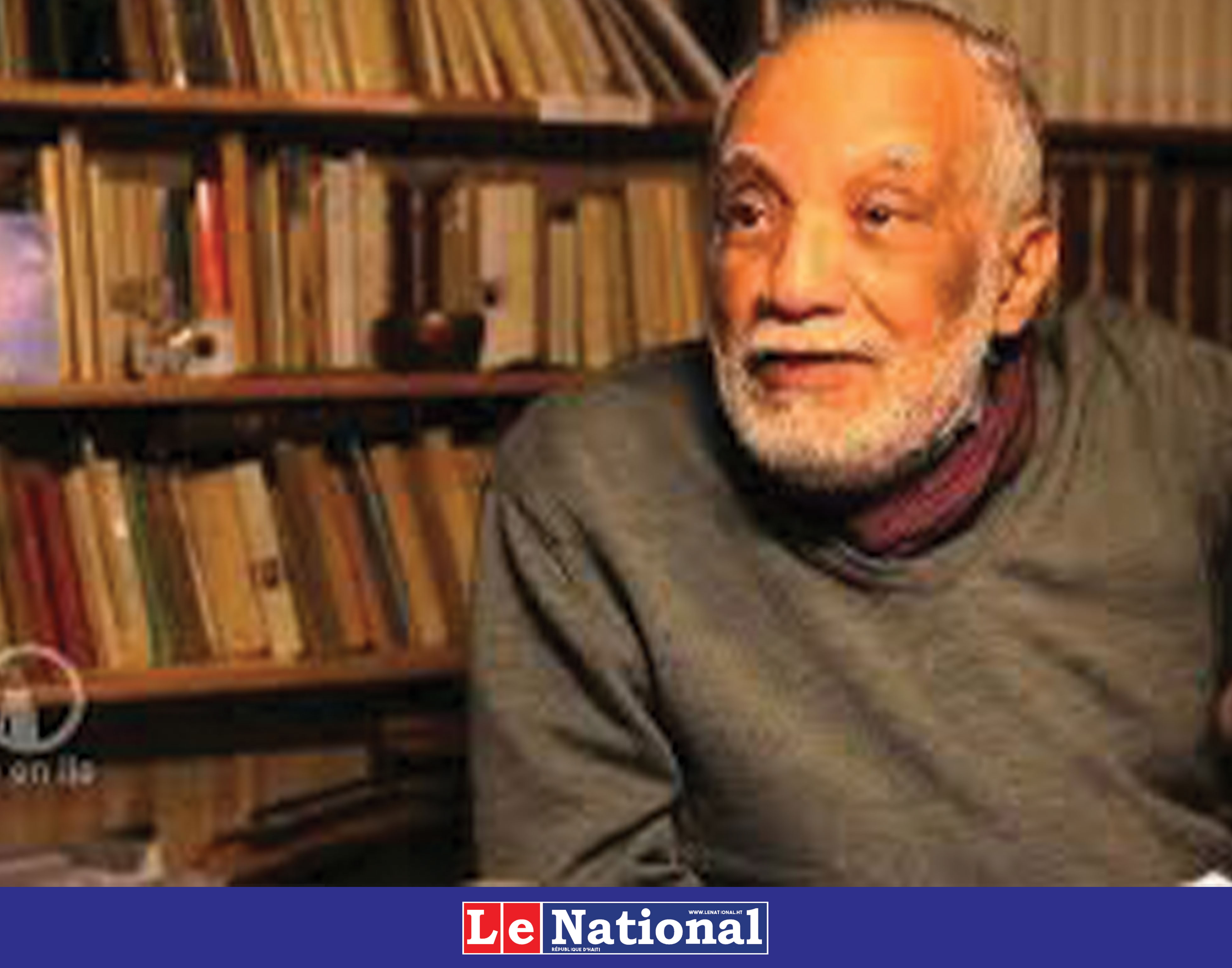

Je suis tombé sur le titre d’une tribune parue à la une d’un quotidien remarquable. Il se lit : « René Depestre, le récipiendaire du prix Renaudot…». Je n’ai pas lu la tribune en question - du moins pas encore. Toutefois, j’ai à redire sur le titre; d’autant plus que le texte qu’il annonce se situe à gauche de la première page du journal. D’abord, l’intitulé semble suggérer un anachronisme selon lequel Depestre viendrait tout juste de recevoir le prix Renaudot. Ensuite, j’estime que l’on ne devrait pas réduire un si immense écrivain à un prix de rang intermédiaire.

Créé en 1926, par une dizaine de critiques d’art attendant frénétiquement les résultats de la délibération du jury du prix Goncourt, le Renaudot est significativement perçu comme une prime de consolation ou un prix de seconde catégorie. Il existe à l’ombre du prestigieux prix Goncourt. Les lauréats des deux prix sont successivement annoncés le même jour et au même endroit, soit respectivement le premier mardi de novembre et au restaurant parisien Drouant. Lorsqu’en 1932, Louis-Ferdinand Céline manqua le Goncourt, mais remporta le Renaudot, la critique connut l’ire de la littérature sacrifiée sur l’autel d’un système éditorial peu scrupuleux. On estima quasi-unanimement que le Goncourt aurait mieux correspondu à une œuvre aussi grandiose que le « Voyage au bout de la nuit ». Céline lui-même a mis longtemps à se rétablir émotionnellement d’une telle injustice.

René Depestre reçut le prix Renaudot en 1988. Et de cette date à nos jours, il n’a peut-être reçu que des distinctions de portée moindre.

Si ce prix a permis à l’écrivain haïtiano-français de vivre agréablement dans sa petite villa éponyme de l’héroïne de son roman « Hadriana dans tous mes rêves », et d’y finir tranquillement ses jours, il l’a par ailleurs desservi. Car, dans la foulée de cette récompense, Gallimard signa un contrat de dix ans avec Depestre, aux termes duquel l’auteur devait produire un livre annuellement. De toutes les livraisons relatives à cette commande, l’on peut citer « Éros dans un train chinois » - qui n’est qu’un pis-aller qualitatif. L’œuvre depestrienne d’après l’attribution du Renaudot a considérablement pâli et perd en intensité. Et pour cause : l’inspiration de l’écrivain était rivée, voire systématiquement soumise à des exigences éditoriales. Comme quoi, à l’instar de la double face du dieu Janus, le prix récompensant l’excellence pourrait finir par entraîner le tarissement de la source d’où elle a coulé.

Si Frankétienne, par exemple, demeure un immense écrivain, c’est en raison de ce que sa course démiurgique n’a jamais été ralentie par l’attribution d’un prix - contraignant. Et s’il avait reçu le Nobel (qu’il méritait largement), cela aurait eu une toute autre signification. Le plus prestigieux des prix lui aurait été décerné en fin de carrière et aurait ainsi récompensé la totalité de son œuvre. Frankétienne n’a jamais été candidat à une entrée à l’Académie française. En revanche, il souhaitait ardemment être récompensé du prix Nobel. Que lui reste-t-il donc à présent, alors qu’il n’est plus présent sur terre ? Il lui reste alternativement un autre grand honneur auquel pourrait aspirer tout écrivain de son envergure : l’inscription de son œuvre dans la sublime « Bibliothèque de la Pléiade ».

Intégrer cette belle collection de la très prestigieuse édition Gallimard est perçu comme le gage d’une reconnaissance éternelle - pas simplement pérenne - pour un écrivain distingué. Le trépas est une condition sine qua non à une telle intégration. Seuls quelques écrivains y sont entrés de leur vivant. Claude Lévi-Strauss, anthropologue et fondateur du structuralisme, y a été admis en 2008, et est décédé, centenaire, en 2009.

Le livre est en papier Bible, tranches dorées, et relié en cuir souple. Le contenu fait l’objet d’un examen rigoureux. Et c’est particulièrement en raison de cette dernière caractéristique que mon directeur de thèse, feu le Professeur Raphaël Drai, m’imposa de lire Kant exclusivement en Pléiade, pour les besoins de mes travaux portant entre autres sur la pensée politique et juridique du philosophe de Königsberg.

L’intégration d’un grand auteur à la Pléiade ne consiste pas uniquement en une simple réédition. Ce n’est pas non plus qu’une consécration ou même une reconnaissance achevée. Mieux, la reconnaissance précède cette intégration. Elle en est, pour ainsi dire, une condition préalable nécessaire. La création de la collection gallimardienne n’est-elle pas postérieure aux écrivains de génie qui y ont été admis ? Tandis que la Pléiade a vu le jour dans la première moitié du vingtième siècle - plus précisément en 1931 - Victor Hugo, Chateaubriand et Hegel dont les œuvres complètes y ont été publiées, sont du dix-neuvième siècle. Par ailleurs, si la Pléiade ne confère pas de reconnaissance, quelle est l’utilité pour un écrivain d’y être intégré ?

Tout grand auteur aspire à devenir un classique. C’est-à-dire, leur ambition est de transcender le temps et de franchir les frontières. De la sorte, ils rêvent d’être passés infiniment aux postérités successives, de faire l’objet de commentaires savants, de figurer dans des manuels scolaires, d’être étudiés dans des thèses doctorales, d’être cités et pris en exemple, de faire l’objet de débats dans les foyers et dans des cercles d’initiés. Bref, de vivre éternellement post-mortem. Tout homme porte en soi ce désir d’éternité. Mais peu d’hommes y parviennent. La procréation, étant le moyen le plus ordinaire de survivre après la mort, est quand même limitée dans le temps et dans l’espace. Un père de famille peut espérer que son nom soit cité durablement au sein de sa progéniture - à condition d’être un de-cujus. Mais une telle pérennité est le plus souvent confinée dans une famille et s’étend rarement aux générations suivantes. En revanche, les grandes découvertes et les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques majeures garantissent une survie post-mortem bien plus étendue dans le temps et dans l’espace. Si Platon et Aristote continuent d’exister plus de deux siècles et demi après leur existence, et à l’échelle mondiale, c’est grâce à leurs œuvres.

Il importe de souligner que des auteurs sont devenus classiques bien avant que ne fussent créées des institutions éditoriales dédiées à la patrimonialisation d’ouvrages majeurs. Toutefois, à partir du dix-neuvième siècle, il devient nécessaire d’assurer une prise en charge institutionnelle de la patrimonialisation des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques. De la sorte, certaines institutions sont dédiées à la conservation des grands classiques, tandis que d’autres sélectionnent des œuvres majeures pour en faire des classiques, à raison de leurs potentiels à devenir tels. D’autres enfin ont une vocation universelle consistant à intégrer les deux catégories, indépendamment de la nationalité des auteurs. Ainsi de la Bibliothèque de la Pléiade.

À l’occasion de son centenaire, je forme le vœu que René Depestre intègre la Pléiade et devienne ainsi un auteur classique.

Jean-Claudy Pierre