Stephen Alexis possédait toutes les qualités intellectuelles, morales et patriotiques requises pour être non seulement un flamboyant plénipotentiaire, un diplomate au sens le plus noble du terme. Ses compétences ne se limitaient pas à la maîtrise des arcanes politiques ou de l’art de la négociation : elles reposaient aussi sur des qualités humaines indéniables, celles-là mêmes qui constituent le socle intime de la diplomatie véritable.

L’écoute, la patience, la dignité dans l’adversité, la générosité dans l’échange : autant de vertus qui faisaient de lui un interlocuteur respecté, même par ses contradicteurs.

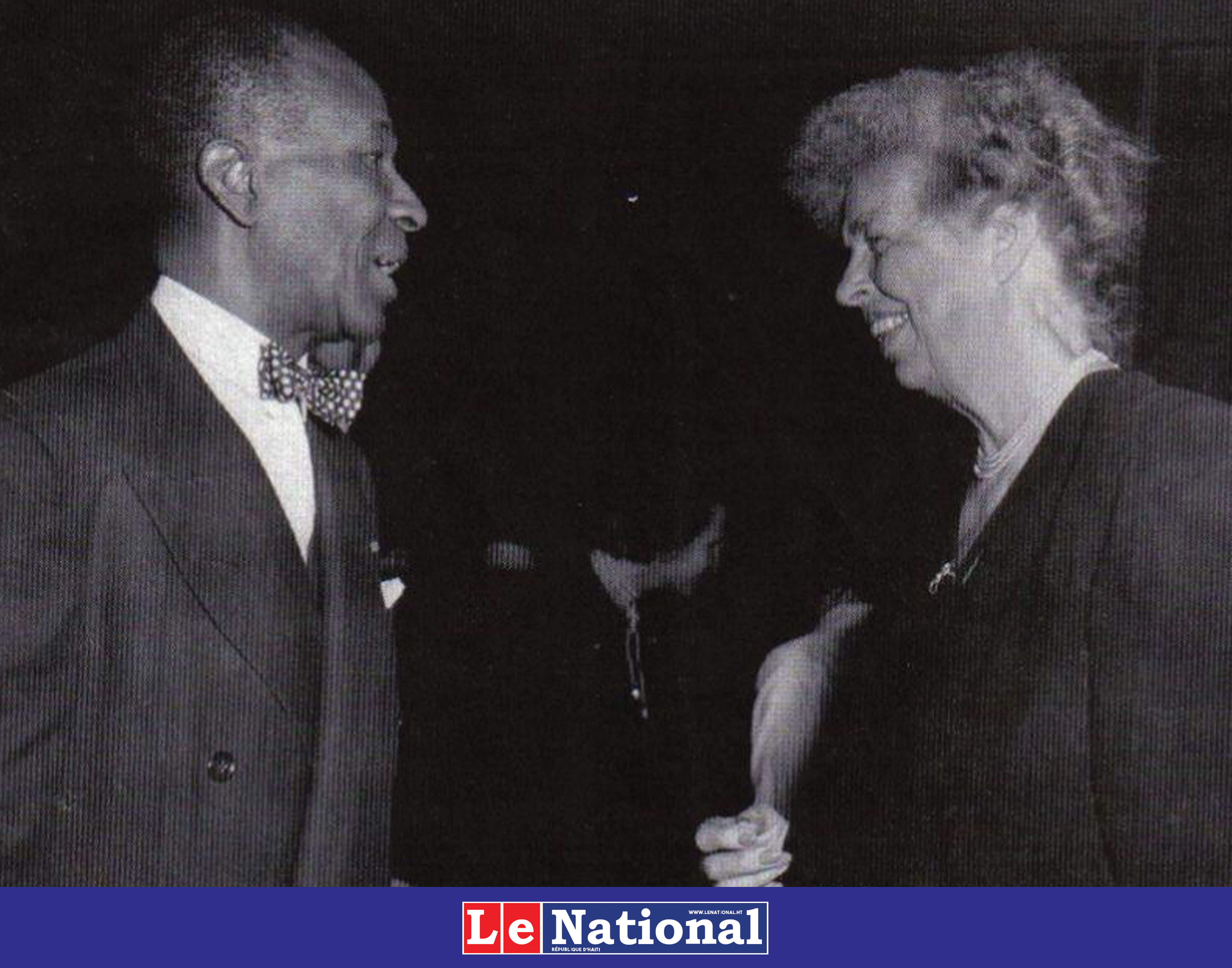

Alexis savait que la diplomatie n’était pas seulement une science des rapports de force, mais aussi une forme d’humanité mise en œuvre dans les relations entre nations. Dans les couloirs feutrés des chancelleries, comme dans les pages d’une revue ou au détour d’un banquet officiel, il incarnait une Haïti digne, cultivée, consciente de sa mission historique.

En lui, l’intellectuel nourri de livres et l’homme de terrain se rejoignaient. L’historien, marqué à jamais par le massacre du 27 juillet 1915, se mêlait au diplomate rigoureux et au communicateur infatigable. Cette union rare donnait à sa carrière une profondeur singulière : il ne représentait pas seulement un gouvernement, il portait un peuple et une mémoire.

Rescapé de la prison centrale de Port-au-Prince, il ne dut sa survie qu’à son intelligence et à son sang-froid. Alors que la mitraille fauchait sans pitié les prisonniers entassés, il eut la présence d’esprit de se laisser tomber et de se dissimuler sous le tas de corps inertes. Feignant la mort, il demeura immobile, respirant à peine, couvert du sang et de la poussière de ses compagnons exécutés. Ainsi, il échappa miraculeusement au carnage, sauvant sa vie au prix d’une épreuve qui marqua à jamais sa mémoire et sa plume.

Il transforma son traumatisme en devoir de mémoire. Ce qu’il avait vu et respiré ce jour-là imprégna à jamais sa plume. Dès lors, chaque câble diplomatique, chaque article, chaque livre portera en filigrane cette expérience : vigilance face à l’oubli, refus de la soumission, défense intransigeante de la dignité haïtienne.

La naissance du « Nègre masqué »

Dans la tradition des écrivains-diplomates haïtiens, Alexis s’inscrit aux côtés de Georges Sylvain, Léon Laleau et Jacques Roumain, qui ont tous utilisé leur plume comme outil de résistance et de dignité. À l’instar de ces figures, Alexis fit de sa carrière diplomatique le prolongement de son engagement littéraire, où l’écriture servait à la fois d’arme et de symbole. C’est dans ce contexte qu’il publia Le Nègre Masqué, en pleine occupation américaine. C’est ce qui fait d’ailleurs que ce roman s’affirme comme un manifeste engagé contre l’oppression, destiné à toucher un public bien au-delà des cercles littéraires, jusque dans les milieux diplomatiques internationaux.

Le roman adopte une écriture simple et sobre, une prose claire et rythmée qui, sous forme de reportage, restitue avec justesse le quotidien. Pourtant, chaque page est traversée d’élans poétiques. Les métaphores surgissent comme des éclats de lumière dans l’ombre, donnant chair et souffle à un peuple contraint de survivre sous les baïonnettes yankees. Alexis exprimait de manière explicite la vie de ses compatriotes humiliés, exploités, asphyxiés dans leur propre pays. Ainsi cette fiction devient une chronique vibrante, une fresque du quotidien haïtien sous occupation. Une parole simple et directe, mais portée par une poésie qui transforme le témoignage en appel, et le récit en manifeste.

Le sous-titre « Tranche de la quotidienne » souligne le côté radiographique de l’œuvre : à la fois poétique et documentaire, elle offre aux étrangers un témoignage brut de l’occupation et, aux Haïtiens, un miroir de leur résistance quotidienne. En défendant les valeurs de son pays sous les bottes étrangères, l’auteur en fait une allégorie nationale. Haïti elle-même y parle, y dénonce, y prophétise. Chaque page sonne comme une prière et une révolte, une voix qui conjugue poésie et politique, mémoire et résistance.

Le symbole du masque, quant à lui, enrichissait encore le propos. Hérité des cultures africaines, le masque cache pour révéler, dissimule un visage pour manifester une essence. Dans la tradition haïtienne, il est à la fois arme de survie et outil de subversion : sous l’esclavage, il permettait de préserver une identité secrète ; dans le carnaval, il devenait renversement de l’ordre établi. Chez Alexis, il est tout cela à la fois : diplomatique, car il incarne la parole codée du représentant officiel ; politique, car il figure le visage voilé d’Haïti sous occupation ; spirituel et incantatoire, car il convoque les ancêtres et inscrit la lutte dans une continuité sacrée.

Derrière le masque, Alexis a gravé un visage : celui d’un Haïti digne, blessé mais debout, refusant de se laisser réduire au silence.

D’autres figures illustres

Il existe toute une littérature enfouie dans l’histoire de notre diplomatie, un trésor de mémoire que l’on devrait exhumer des archives pour le mettre enfin à la disposition du public. Car derrière les câbles, les rapports et les discours officiels, se cache une parole vive, une flamme écrite par des diplomates qui, bien avant de représenter l’État à l’étranger, avaient porté les premiers coups de poing contre l’arrogant occupant dans les rues de la patrie enchaînée.

Comment ne pas évoquer, dans cette catégorie, Jean-Fernand Brierre : ministre, poète, ambassadeur et envoyé spécial en Argentine. Sa carrière témoigne de ce mariage singulier entre la poésie et la diplomatie, entre l’art et l’action. Comme lui, d’autres furent de cette poignée réduite, mais farouche, qui choisirent de prendre les armes contre l’occupant, décidés à en découdre avec la domination étrangère.

Et comment oublier Charlemagne Péralte, consul général de la République d’Haïti en république voisine, mais surtout héros d’un geste comparable à celle de Jean-Jacques Dessalines ? Il fit revivre, par son courage, les gestes fondateurs de l’indépendance, refusant l’agenouillement et opposant la flamme patriotique aux baïonnettes étrangères.

C’est là une grande tristesse de constater qu’aucune amicale diplomatique n’a jamais été créée pour rendre hommage à ces figures qui avaient hissé leur plume et leur vie au niveau du sacrifice. Fonctionnaires, ils furent aussi des combattants, des gardiens de l’honneur national, inscrits dans une lignée de feu qui va de Dessalines à Péralte, et de Brierre à Alexis.

Maguet Delva