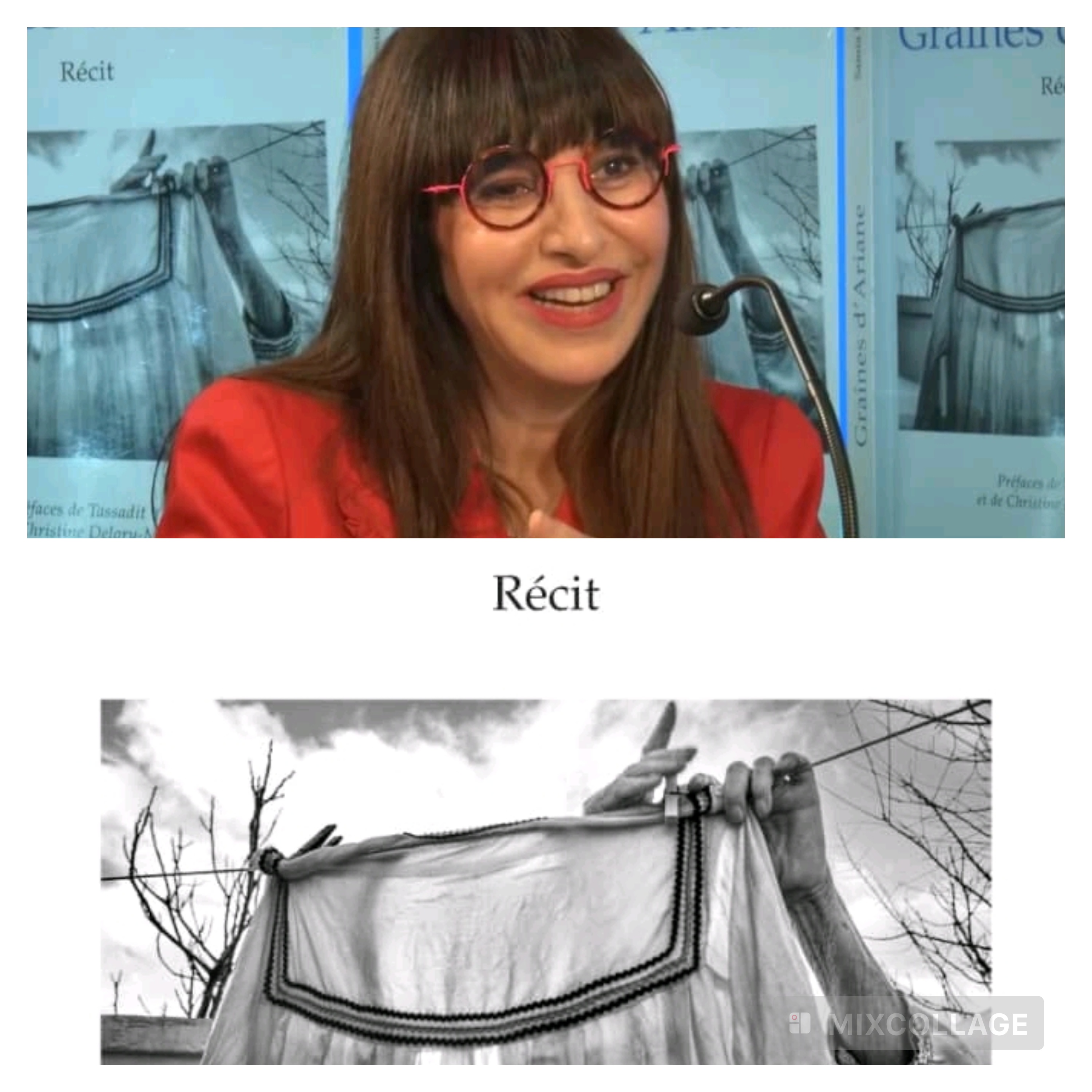

Le National : Bonjour Madame Samia Bensalem Ould Amara, nous sommes ravis de vous interviewer sur le premier journal haïtien Le National ! Vous venez de publier, chez l’Harmattan, un livre intitulé “Graines d’Ariane”. Comment vous est venue l’idée d’écrire ce livre ?

Bonjour, merci de m’inviter pour m’exprimer sur les colonnes du journal Le National !

L’idée d’écrire Graines d’Ariane m’est venue d’un besoin intérieur de transmission. J’ai ressenti l’urgence de préserver des fragments de mémoire, de raconter une époque, un lieu, des voix, des silences aussi… C’est un hommage à mon enfance kabyle, à ces racines qui façonnent mais qu’on ne cesse aussi d’interroger. L’écriture s’est imposée comme un fil conducteur, comme le fil d’Ariane justement, pour relier passé et présent, souvenirs intimes et histoire collective.

Votre récit nous fait voyager dans votre enfance et votre adolescence, dans votre Kabylie natale. Vous y parlez des fêtes populaires, religieuses, des vacances, de l’école, des gens de votre entourage, etc. N’est-ce pas un écrit de nature profondément nostalgique ?

Pas nécessairement. Ce récit cherche avant tout à transmettre une mémoire vivante, à documenter un monde en transformation à travers le regard d’une enfant devenue adulte. Il s’agit moins de regretter un passé que de l’interroger, de le comprendre, et d’en extraire les dynamiques sociales, culturelles et intimes qui ont façonné une génération. Les scènes de la vie quotidienne, les fêtes, l’école ou les figures familiales sont autant de fragments qui permettent de penser les liens entre territoire, identité et transmission non pas dans une logique de retour en arrière, mais dans celle d’un ancrage lucide.

En lisant votre ouvrage, on constate une contradiction. D’un côté, une société kabyle qui fait l’éloge de la femme, fière de sa place d’égale de l’homme dans la société berbère. Mais de l’autre côté, le contraire, présent dans cette même culture. D’ailleurs dans votre livre, vous évoquez cette jeune fille épanouie « Feroudja », qui subit l’ordre moral d’une société impitoyable à l’égard de la femme. À votre avis, d’où vient cette ambivalence ?

Cette ambivalence est réelle, et je tenais à la montrer sans filtre. La culture kabyle possède en effet une forte tradition matrilinéaire, où la femme a longtemps joué un rôle central socialement, économiquement et parfois même militairement. Je pense, par exemple, à la reine Dihya (la Kahina), que Gisèle Halimi qualifiait de première féministe de l’humanité.

En réalité, la question de la place des femmes n’est pas propre à la société kabyle. À quelques exceptions près, l’immense majorité des sociétés humaines ont été et sont encore organisées selon des structures patriarcales qui assignent des rôles différenciés, souvent au détriment des femmes. Même en France, l’émancipation des femmes, l’équilibrage des rôles hommes-femmes et la libéralisation des mœurs sont des conquêtes récentes, essentiellement du XXe siècle. Rien n’est jamais acquis, ni géographiquement, ni historiquement.

C’est vrai aussi que la femme n’a pas échappé à la montée des conservatismes ainsi que de l’intégrisme. Le cas de Ferroudja est celui de nombreuses femmes : prises entre un héritage de liberté et un enfermement dans des normes morales contradictoires. Cette tension est au cœur des trajectoires féminines dans la région et mérite d’être interrogée.

La femme kabyle que je décris est celle des années 70 et 80. Elle est la trésorière du foyer, celle qui gère les finances, celle qui pilote l’économie domestique, souvent dans l’ombre, mais avec fermeté. Elle est derrière la réussite de son mari, de ses enfants, de toute la structure familiale. Oui, c’est un paradoxe : confinée dans l’espace domestique, elle occupe en réalité une position stratégique, presque ministérielle, au sein d’un véritable « gouvernement » familial.

Mon père, comme beaucoup d’hommes de sa génération, remettait l’intégralité de son salaire à ma mère. C’était aussi le cas de mes grands-pères. Et lorsque, dans un couple, on parvenait à acheter ou construire une maison, la femme dira fièrement : « Je lui ai acheté une maison », ou « Je lui ai construit une maison ». C’est sa manière à elle de revendiquer son rôle fondamental dans la gestion du foyer même si elle n’a jamais eu d’emploi rémunéré. Elle a su composer, avec intelligence et efficacité, dans un cadre souvent contraint, mais jamais passivement.

Le National : Vous évoquez un événement majeur de l’histoire contemporaine de la Kabylie et de l’Afrique du Nord : le Printemps berbère, en 1980. Qu’est-ce que cet événement a vraiment apporté, selon vous, à la cause culturelle berbère et aux combats politiques en Kabylie, en Algérie et en Afrique du Nord ?

Le Printemps berbère de 1980 a marqué une rupture décisive. Pour la première fois, la jeunesse, les intellectuels, les artistes ont exigé avec force la reconnaissance de l’identité amazighe (berbère), de sa langue, de sa culture. Ce fut un acte fondateur de résistance face à l’uniformisation idéologique imposée par l’État algérien post-indépendance. Cet événement a semé les graines d’un combat culturel qui se poursuit encore aujourd’hui, bien au-delà des frontières de la Kabylie. Il a permis l’émergence d’une conscience politique et culturelle amazighe l’échelle Algérienne et à l’échelle nord-africaine. Les pays d’Afrique du nord sont riches par leurs diversités culturelles il faut en faire une force et non un problème. On ne peut pas formater un peuple selon des normes dictées par un pouvoirs car c’est l’échec assuré.

Le National : La culture kabyle et la culture berbère sont méconnues, ici en Haïti. Les pays d’Afrique du Nord, communément appelés Maghreb en arabe, représentent dans l’imaginaire l’un des prolongements de la culture arabe, qui s’étend de La Mecque à Rabat. Parlez-nous un peu de cette spécificité culturelle et linguistique. De la différence entre kabyles et berbères ?

C’est une excellente question, et surtout une question importante.

Les Kabyles font partie des peuples berbères, ou Amazighs, qui forment une mosaïque de groupes présents dans tout le nord de l’Afrique : aux îles Canaries, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Mali, au Niger…

Ils partagent une langue commune, l’amazighe, bien qu’elle présente des variantes régionales. Les Kabyles, quant à eux, parlent le kabyle, une langue issue de la même racine amazighe que toutes les autres langues amazighes d’Afrique du Nord.

Contrairement à ce que véhicule l’imaginaire dominant, l’Afrique du Nord revendique de plus en plus ses racines amazighes. Bien avant l’arrivée de l’islam et de la langue arabe, cette région était une terre amazighe. Les habitants autochtones de l’Afrique du nord sont donc les Amazighs, « les hommes libres » — le mot amazigh signifiant d’ailleurs « libre ».

La langue amazighe s’est cependant perdue dans certaines régions, où les habitants s’expriment aujourd’hui en arabe dialectal, un mélange d’amazigh et des langues des conquérants successifs. Cette langue est souvent incomprise par les habitants du Moyen-Orient. Dans les médias et à l’école, c’est l’arabe classique qui reste la norme.

J’ai la chance de maîtriser cette belle langue, celle de la poésie. Je pense bien sûr à El-Moutanabi, dont la poésie est devenue proverbiale :

« Si tu voyais les dents du lion,

Ne crois surtout pas qu’il te sourit… »

La culture amazighe est ancienne et riche. Transmise essentiellement de manière orale, elle est profondément enracinée dans les montagnes, les déserts, les plaines, les traditions, la poésie, et la résistance…

Encore aujourd’hui, cette culture continue de vivre, de vibrer et de se transmettre, malgré les nombreuses tentatives de marginalisation et d’effacement.

À titre de comparaison, la civilisation égyptienne, qui a le même âge que la civilisation amazighe, a vu sa langue malheureusement disparaître — celle des pharaons — tandis que la langue amazighe, elle, a traversé les siècles et demeure, jusqu’à aujourd’hui, bien vivante.

Les langues amazighes sont enseignées dans les systèmes éducatifs Algérien depuis 1995, après que la Kabylie ait boycotté l’école pendant une année entière (1994).

Le National : La diaspora kabyle est très présente en France, au Canada et aux USA. L’immigration d’hier et celle d’aujourd’hui sont-elles les mêmes ? Observe-t-on des évolutions ? Le kabyle d’aujourd’hui est-il encore attaché à sa terre natale ?

Aux USA et au Canada l’immigration kabyle est récente, elle date des années 1980- 1990, elle touche beaucoup les jeunes diplômés, les étudiants femmes et hommes. La France a connu plusieurs vagues. Celle des années 1871-1950-1960-1970, était surtout économique, masculine, liée à la reconstruction de l’Europe, ils ont travaillé dans les usines, dans les mines, sur les ports... Celle d’aujourd’hui est plus diverse : elle touche beaucoup de jeunes diplômés, les étudiants, les artistes, les femmes.

Mais ce qui persiste, c’est cet attachement profond à la terre natale. La Kabylie reste un point d’ancrage affectif et identitaire très fort, même chez les jeunes générations nées en diaspora. Ce lien se manifeste par la langue, la musique, les fêtes traditionnelles, mais aussi par l’engagement pour la reconnaissance des droits culturels et identitaires. Cela dit, on observe aussi une volonté de s’affirmer en tant que binationaux être pluriel, ouvert sur le monde, et pas enfermé dans le passé, mais le passé reste un socle fondateur. « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va » La connexion entre le passé et le futur c’est déterminant pour tout être humain.

Le National : En tant qu’élue en France pour la ville de Saint-Denis, quel est votre rôle comme représentante de la communauté kabyle ?

Mon rôle d’élue française est d’abord celui de représenter tous les citoyens, quelle que soit leur origine. Je suis chanceuse de vivre à Saint-Denis une ville dont l’ADN est la richesse multiculturelle, l’ouverture, on y parle plus de 135 langues. D’ailleurs la culture Haïtienne est très bien représentée grâce aux associations dont je salue le travail.

Je m’attache à promouvoir la diversité culturelle comme une richesse, à défendre l’égalité des chances, à lutter contre les discriminations. Être Française d’origine kabyle me donne une sensibilité particulière à certaines problématiques d’exil, de transmission, de mémoire, que je porte dans mon engagement politique.

Je suis évidemment attentive à faire entendre les voix trop souvent tues ou invisibilisées, de diasporas Franco-Amazighes.

Le National : Le multiculturalisme est un fait dans les sociétés d’aujourd’hui libérales et post-industrielles. Certains le conçoivent comme une richesse et d’autres pensent qu’il génère de réels problèmes. Qu’en pensez-vous ?

Je crois profondément que le multiculturalisme n’est pas un problème en soi, mais qu’il devient un enjeu mal géré lorsque l’égalité n’est pas assurée. Une société multiculturelle peut être un formidable espace de dialogue, d’enrichissement mutuel, de création, quand les cultures se rencontrent, elles se fertilisent et donnent de très beaux fruits. Cela suppose des politiques publiques inclusives, des efforts d’éducation, de justice sociale.

Le rejet de l’autre, l’assignation à l’identité, la peur de la différence sont souvent le fruit de l’ignorance, de l’injustice, de l’extrême droite aveugle et aveuglante. À nous, collectivement, de construire un vivre-ensemble apaisé, dans la reconnaissance réciproque.

Imaginez un monde sans multiculturalisme ! Il serait bien triste comme un printemps sans fleurs.

Le National : Nous vous remercions infiniment d’avoir accepté cette interview. Un dernier mot pour conclure ?

Merci à vous, et un salut chaleureux à toutes vos lectrices et vos lecteurs haïtiens et particulièrement les franco-haïtiens de Saint-Denis.

Je dirais simplement ceci : Graines d’Ariane est un livre sur la mémoire, sur les filiations visibles et invisibles, sur le fil fragile de nos identités. J’espère qu’il touchera d’autres cœurs, d’autres mémoires, au-delà de la Kabylie et de l’hexagone. Car au fond, nous portons tous en nous des graines d’Ariane.

J’ai envie de revenir sur votre deuxième question : Qui n’a pas été un jour un enfant ? Pour bien vieillir il faut toujours garder son âme d’enfant.

Propos recueillis par Godson MOULITE