Le vendredi 25 juin 2021, dans l'auditorium Salomon Pierre-Louis de la Faculté des Sciences Humaines de l'Université d'Etat d' Haïti se tenait une conférence sur la présentation du livre du sociologie-photographe Kesler Bien-Aimé intitulé Photo-jazz ou une nouvelle pensivité photographique. Le Professeur Sterlin Ulysse, historien de l'art et Doyen de IERAH / ISESR devrait présenter une lecture commentée de l'ouvrage. L'activité était réalisée sous les auspices de l’Unité de Formation Continue et d'Extension Universitaire (UFCEU), structure de la Faculté chargée d'œuvrer dans le cadre des services commentaires de l'université à l'ensemble de la population. Cette conférence a été instructive à plus d'un titre en ce sens que M. Bien Aimé a présenté un historique bien étoffée de la photographie tant sur le plan international qu'en Haïti et de sa propre expérience de sociologie-photographe.

Le Professeur Ulysse, pour sa part, a insisté sur les grandes possibilités du patrimoine photographique haïtien et comment l'es-président de la République Dominicaine, M. Leonel Fernandez a pu acheter à prix fort des collections de photographies haïtiennes concernant toute la campagne électorale du président François Duvalier. Devant modérer les débats, nous avons intervenu sur la photographie comme art et remis en question la distinction arts majeurs / arts mineurs, elle-même tributaire d'une certaine approche de la notion occidentale même de l'art depuis la période du Moyen-âge dans la tradition du classement et des typologies des Catégories d'Aristote. Nous avons surtout profité pour écouter les panélistes et spécialistes. Nous avons été interpelés par le fait que M. Bien-Aimé, en s'appuyant sur un article de M. Frantz Voltaire, a affirmé que si la photographie est formellement pratiquée en Europe depuis l'année 1939, elle était très présente en Haïti depuis la présidence de M. Faustin Soulouque en 1859[1]. Et depuis cette date, les familles haïtiennes, les hommes politiques, les artistes se faisaient régulièrement photographier. Il se constituait ainsi, peu à peu, dès la seconde moitié du XIXème siècle, de solides collections de famille. Par la suite, la photographie captait en Haïti des images de la vie courante, des sciences de marches, des édifices publics, des événements politiques. Nous devons rappeler que, de façon professionnelle, la photographie a été enseignée en Haïti pendant de nombreuses décennies par Madame Emeline Désert dans la commune de Port-au-Prince, à la ruelle Vaillant. Cette Grande Dame de la photographie avait formé dans son école[2] de nombreuses générations de photographes professionnels haïtiens. Il y a donc tout un patrimoine qui s'est constitué et qui constituait par la suite un véritable fonds d'archives.

Pour le grand spécialiste français de la question des archives, M. Jean Favier, dès le début du XXème siècle, « l'écrit a cessé d'être la seule forme de document, et les nouvelles techniques de diffusion, utilitaire ou culturelle, ont provoqué la constitution spontanée d'archives photographiques et cinématographiques auprès d'entreprises ou d'organismes dont elles représentent tout ou une partie de l'activité: actualités cinématographiques, essais scientifiques ou industriels filmés systématiquement, fichiers anthropométriques sont autant de fonds d'archives »[3]. Jean Favier a insisté sur le fait que « ce qui est vrai de l’image l'est aussi du son, et des archives sonores s'apprêtent à témoigner des différentes activités humaines »[4]. Ce qui pose la question centrale en archivistique de notion d'archives photographique et audiovisuelles.

Selon M. Frantz Voltaire, il existait de nombreuses archives photographiques dans les familles haïtiennes dont on ne connait point le devenir. Pour M. Bien-Aimé, il existe même des familles haïtiennes possédant des fonds d'archives photographiques s'étendant sur plus de trois générations. Qu'en est-il de ces archives? Dans quelle mesure elles intéresseraient ou mettraient en cause l'Etat haïtien? Les autorités haïtiennes s'intéressent-elle à ces éléments de mémoire? Monsieur Bien-Aimé avait parlé du fonds Odette Menesson-Rigaud sur le vaudou haïtien de 1944 à 1960 concernant descriptions de certains aspects clés du vaudou. Ce fonds est conservé à la Bibliothèque de Saint-Martial. D'après M. Bien-Aimé, ce fonds n'est pas encore indexé et catalogué. Quant aux archives du cinéma haïtien, M. Bien-Aimé a été formel: la majeure partie de ces fonds se trouve actuellement à l'étranger. Sous ce rapport, nous nous rappelons personnellement avoir rencontré un médecin haïtien à Miami possédant une collection immense de photos de la campagne électorale présidentielle du Sénateur Louis Déjoie en 1957 et une collection complète d'enregistrement du groupe musical haïtien légendaire « les Shleu-Shleu » de Dada Djacaman au Rond-Point restaurant sur plusieurs années. Le père de ce médecin était le photographe du sénateur Déjoie. Qu'est donc devenue une telle collection? Ce même médecin, qui n'est jamais revenu au pays depuis 1974, possédait en outre, une très grande collection de musiques haïtiennes enregistrées dans les performances directes des orchestres et groupes haïtiens. Par exemple, il possédait une collection immense d'enregistrement des prestations du maestro Nemours Jean Baptiste à Cabane Choucoune. Ce sont de précieuses pièces d'archives devant intéresser nos musicologues et historiens de la musique haïtienne. Ce qui nous amènerait du même coup à nous questionner sur les archives sonores et audiovisuelles du pays.

Quelles sont les conditions de conservation et d'utilisation de ces archives? Où sont les enregistrements des discours de nos hommes politiques? Qui pourrait aujourd'hui écouter un discours de M. Pierre Eustache Daniel Fignolé, ce fameux orateur qui faisait trembler le tout Port-au-Prince avec son rouleau compresseur? Qui pourrait aujourd'hui écouter la version sonore du fameux discours d'investiture du Président Léon-Dumarsais Estimé avec la péroraison finale : qu'adviendrait-il du troupeau si les bergers se transforment en loups? Est-ce qu'il y a un endroit en Haïti où les archives sonores du pays sont conservées, classées et à la disposition des chercheurs et du citoyen? L’historien Michel Soukar a diffusé dans l'une de ses émissions sur les ondes de la Radio Signal FM, des fragments des discours de Daniel Fignolé en 1957. Le journaliste Anthony Pascal (Konpè Filo)[5], au cours de l'émission Kalfou sur Télé Ginen, avait rencontré un invité qui diffusait des extraits de la bande sonore des campagnes électorales du sénateur Louis Déjoie au cours de l'année 1957. Ce qui prouve qu'il existe bien des documents sonores de grande importance dans le pays même. Dans ce cas, quelles sont leurs conditions de conservation? Au niveau de la musique haïtienne, de grandes collections existent dans le pays et à l'étranger. Des stations de radio, de Télévision produisent quotidiennement des archives audiovisuelles. M. Jacques Sampeur, Propriétaire et Directeur Général (PDG) de la Station de Radio Antilles International, pionnier en Haïti des émissions de libre tribune, avait fait savoir, nous rapporte la journaliste Liliane Pierre-Paul[6], que sa station dispose des archives sonores de la vie politique, économique et sociale haïtienne pour plus de trente années. C'est beaucoup. Et les archives audiovisuelles de nos médias d'Etat, Radio Nationale et Télévision Nationale, dans quel état se retrouvent-elles? Au cours de l'année 2011, nous apprend le Nouvelliste du 7 février 2011[7], « Le conservateur américain Pete Reiniger a conduit, du 25 au 27 janvier, une visite d'évaluation dans les archives de différentes stations de radio, de télévision de la capitale : Métropole, Kiskeya, Radio Télé Ginen, Radio Télé Antilles. Il a en outre visité celles du Centre Pétion -Bolivar et la collection appartenant à l'ingénieur Fritz Joassin. Suite à sa visite de trois jours, le conservateur Pete Reiniger a fait l'état des lieux de ces archives ». Selon la même source documentaire citant M. Reiniger « Mis à part quelques archives, de nombreuses collections sont en grande partie mal conservées, mal cataloguées et mal stockées. Il existe une réelle carence en ressources humaines. En outre, certaines de ces institutions détentrices d'une riche collection audiovisuelle ont eu leurs locaux soit endommagés, soit détruits dans le tremblement de terre du 12 janvier. D'où certaines archives sont exposées aux risques de dégradation », a rapporté Pete Reiniger dans son rapport soumis au Centre de sauvetage de biens culturels. Toujours d’après le même article de M. Chenal Augustin du Nouvelliste citant M. Pete Reiniger, « les archives audiovisuelles de ces institutions conservent une part importante d'informations de l'histoire politique, sociale et économique d'Haïti. Certaines remontent aux années trente, d'autres aux années cinquante. [...]. Quant aux archives visuelles, elles couvrent presque toutes une part importante de la filmographie et de la documentation du XXe siècle. Parmi elles figurent les collections de Télé-Haïti, dont une bonne partie a été offerte à Télé Antilles), et celles de l'Association des cinéastes. Celle-ci travaille à la création d'un registre national de la documentation filmographique haïtienne »[8]. Force est de pouvoir constater qu'il prévaut chez nous une conception des archives sur support papier. Or, depuis l'année 1965, le grand spécialiste des archives Jean Favier soulignait que « l'écrit a cessé d'être la seule forme de document, et les nouvelles techniques de diffusion utilitaires ou culturelles, ont provoqué la constitution spontanée d'archives photographiques et cinématographiques auprès d'entreprises ou d'organismes dont elles représentent tout ou partie de l'activité »[9]. Il n’y a pas, par exemple, de fonds d'archives photographiques aux Archives Nationales d'Haïti (ANH). En France, par exemple, les archives nationales possèdent un fonds spécial sur le patrimoine photographique français. Bien plus, au sein même de ce fonds, il y a plusieurs séries thématiques. Ces photographies, véritables pièces d'histoire vivante, servent aux historiens, aux documentalistes, aux cinéastes, bref aux professionnels de la culture dans une perspective de transmission de la connaissance. L’historien Alain Decaux par exemple, a été célèbre dans toute la France et même dans tout le monde francophone à partir d'une émission d'histoire sur la chaine Antenne 2. L'émission s'intitule Alain Decaux Raconte et au sein de laquelle l'historien Decaux présente, ou encore si vous voulez, raconte chaque mois, une tranche d’histoire contemporaine en se basant essentiellement sur les images, les photos et les extraits des archives audiovisuelles. Pour les archives audiovisuelles exactement, à côte de celles conservées dans les médias, la France possède une institution de grand prestige qui s'appelle l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) qui opère la collecte, la classification, la préservation, la conservation et l'accès à l'utilisation des bandes sonores et audiovisuelles de ce fonds patrimonial par des chercheurs et des professionnels. Durant tout le processus de son histoire, Haïti a eu de nombreuses institutions publiques et privées ayant généré des archives photographiques, sonores ou audiovisuelles de grande qualité. Une bonne partie de ces archives se retrouve dans des collections à l'étranger[10]. Récemment, nous avons pu écouter sur les ondes de la Radio France Internationale (RFI) le discours du Dr. Jean-Price Mars à l'ouverture du Congrès International des Ecrivains et Artistes noirs se tenant à la Sorbonne en 1956 sous le haut patronage de MM. Alioune Diop et de Léopold Sedar Senghor[11]. D'autres pièces sont éparpillées dans les ministères ou les directions générales. Nous retrouvons aussi des collections de famille ou individuelles. Pour les photographies, il y a la collection de Rockefeller Jean-Baptiste du Lycée Toussaint Louverture, celles du Dr. Georges Michel, de M. Henri Cayard, de l'historien Roger Gaillard, du journaliste Bernard Dietrich, du CIHDIHCA dirigé par M. Frantz Voltaire, du journaliste Fred Brutus, de la famille de M. Zacharie Delva, de la famille Auguste, de la famille Cauvin, de M. Dominique Frank-Simon, de M. Antonio Bruno, de M. Daniel Morel, de la famille Mangonès, de la famille de M. Gérald Bloncourt, des fonds du Ministère de l'Information et de la Culture, des anciennes studios de photo de Port-au-Prince comme Chaton, Capri, Abraham... Il en est de même de la collection de photos de la Fondation Paul Getty, aux Etats-Unis, sur Haïti. Pour les pièces audiovisuelles, M. René Soler de Saint-Martial a pu constituer une bonne collection. Il en est de même de celle du Centre Pétion-Bolivar animé par le Professeur Arnold Antonin. Les représentations des agences de presse en Haïti, comme par exemple l'Agence France Presse (AFP) ont de grandes collections. Pour la photographie, il y a un autre grand problème. En Haïti, les collections de photos disponibles ne sont pas montrées. Elles gisent dans des armoires. Le public ne les connait pas. Il faudrait organiser des expositions thématiques de photos historiques dans tout le pays. Par exemple, ne pourrait-on pas organiser un jour, de concert avec les collectionneurs bien entendu, une exposition de photos de l'inauguration du Bicentenaire de Port-au-Prince par le Président Léon-Dumarsais Estimé? Ou encore une exposition des photos historiques des différentes campagnes électorales haïtiennes de 1946 à 1990? Où sont donc les photos de la campagne électorale de 1957 ? Où sont donc les photos prises par le R.P. Jean-Yves Urfé lors de la campagne électorale de M. Jean-Bertrand Aristide en 1990? Ce sont là des idées et paroles que nous émettons à partir de nos rêveries et confessions...

Les photos, nous le savons, sont là. Il faut surtout penser à l'organisation de ces événements culturels et l'on sera surpris de voir comment des collections de famille sortiront comme par miracle des malles et des armoires pour s'exhiber. Car, l'on oublie parfois, les photos sont faites d'abord pour être montrées et ne pas se morfondre ou se moisir pendant des lustres dans le fonds des malles ou des armoires. Les possesseurs de ces collections veulent également les montrer. Il leur faut des garanties de sécurité et de restitution des pièces. Mais nous allons plus loin. La même initiative qui a été prise en 1939 par le Président Sténio Vincent pour la constitution de la Bibliothèque Nationale d'Haïti (BNH) et du Musée National, les mêmes initiatives successives concernant les Archives Nationales d'Haïti (ANH) doivent être adoptées au niveau des sommets stratégiques de l'Etat en ce qui concerne les archives photographiques et audiovisuelles du pays. Aussi, nous recommandons la mise en place et l’organisation au niveau des archives Nationales d'Haïti (ANH) d'un fonds de photographies historiques. Nous recommandons aussi, au sein même du Ministère de la Culture, la constitution d'un institut de l'audiovisuel aux fins de collecte, d'archivage et de guide à l'utilisation pour toute cette production sonore et visuelle et qui tend de plus en plus à se disperser aux quatre vents pour enrichir des collections.... somme toute étrangères.

Par Jérôme Paul Eddy Lacoste,

Documentaliste, Responsable académique de la Faculté des Sciences Humaines

Février 2025 babuzi2001@yahoo.fr

NOTES

[1] Documentaliste, Responsable académique de la Faculté des Sciences Humaines de l’Université d’Etat d’Haïti.

2Frantz Voltaire. « La photographie haïtienne au XIXe siècle ». In Revue Chemins critiques. Vol 6 # 1, 2017. pp.307-315.

3Il s’agit du Cours Pratique de Photographie Emeline Désert à la Ruelle Vaillant, Haut de Lalue. Cette institution rend un grand service à la communauté haïtienne en fournissant un enseignement théorique et pratique de qualité en Photographie

4Jean Favier. Op. Cit, p. 8.

5Ibid.

6 Célèbre journaliste de la Radio Haïti Inter dirigée par M. Jean-Léopold Dominique, M. Anthony Pascal, (Konpè Filo) faisait partie d’une solide équipe ayant mené un grand combat pour la liberté de la presse et la démocratie en Haïti avec notamment M. Marvel Dandin, M. Sony Bastien et Madame Liliane Pierre-Paul. Konpè Filo nous a laissés, un jour de 31 juillet 2020. Il a tout simplement « janbe » comme on le dit dans la tradition du vaudou dont Filo était un adhérent et un défenseur. Nous nous inclinons devant ce combattant et ce grand défenseur de la culture du peuple haïtien. Dans les dernières années, Konpè Filo était devenu un sage. Il animait une émission très prisée sur Tele Ginen de M. Lucien Borges intitulé Kalfou. Que Konpè Filo repose en paix !, lui qui a mené le bon combat.

7 La journaliste Liliane Pierre-Paul a rendu l’âme de façon inattendue le 31 juillet 2023 plongeant toute une communauté d’auditeurs dans la plus grande affliction. Nous nous inclinons en silence devant la personne et l’œuvre de Madame Pierre-Paul. Les grandes douleurs sont muettes.

8 Chenal Augustin. « Etat des lieux des archives audiovisuelles de radios, télévisions et de collectionneurs à Port-au-Prince », Le Nouvelliste, 7 /2/2011. Quant aux archives de Radio Haïti Inter de M. Jean-Léopold Dominique, elles ont été acquises par la Bibliothèque de la Duke University. Elles ont été indexées et cataloguées et peuvent être librement consultées sur Internet à l'adresse suivante: https://repository.duke.edu/dc/radiohaiti/RL10059-RR-0583_01.

98Ibid.

10 Jean Favier (1965). Les archives. Ed. PUF. Collection que Sais-je, Paris. p. 8.

11C'était au cours de l'émission « La marche du monde » animée par Valérie Nivelon.

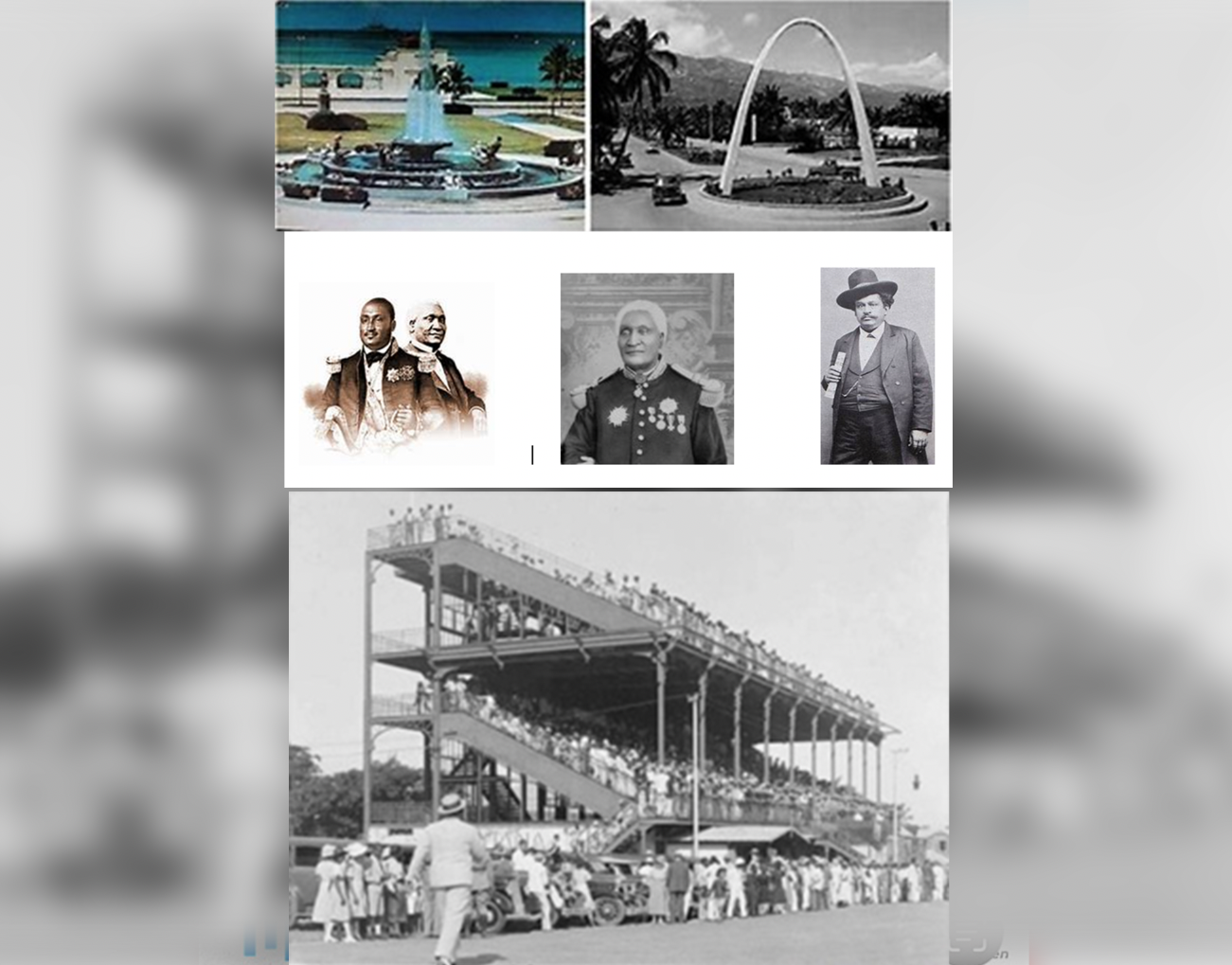

Légende: Photographies historiques, prises en Haïti au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, des Présidents: Louis Etienne Félicité Salomon Jeune (première et deuxième photographie) et de Louis Théoma Boisrond Canal. Ce dernier est considéré, à juste titre, comme le plus habile politicien de toute la seconde moitié du XIXème siècle haïtien. Photos: www.geni.com

Légende: 2 Photos historiques de la Fontaine lumineuse et du Rond-Point de la Cité de l'Exposition universelle du Bicentenaire de la Ville de Port-au-Prince en 1949. Source: Le Nouvelliste. A quand une exposition des photographies du Bicentenaire?

Legende 3: Les fameuses tribunes du Champ de mars, un jour de carnaval, photo publié par https://gilbertmervilus.medium.com/champ-de-mars-de-port-au-prince « Pa gen devan tribin ankò… » Cubano du Skah-Shah

[1]Frantz Voltaire. « La photographie haïtienne au XIXe siècle ». In Revue Chemins critiques. Vol 6 # 1, 2017. pp.307-315.

[2] Il s’agit du Cours Pratique de Photographie Emeline Désert à la Ruelle Vaillant, Haut de Lalue. Cette institution rend un grand service à la communauté haïtienne en fournissant un enseignement théorique et pratique de qualité en Photographie

[3] Jean Favier. Op. Cit, p. 8.

[4] Ibid.

[5] Célèbre journaliste de la Radio Haïti Inter dirigée par M. Jean-Léopold Dominique, M. Anthony Pascal, (Konpè Filo) faisait partie d’une solide équipe ayant mené un grand combat pour la liberté de la presse et la démocratie en Haïti avec notamment M. Marvel Dandin, M. Sony Bastien et Madame Liliane Pierre-Paul. Konpè Filo nous a laissés, un jour de 31 juillet 2020. Il a tout simplement « janbe » comme on le dit dans la tradition du vaudou dont Filo était un adhérent et un défenseur. Nous nous inclinons devant ce combattant et ce grand défenseur de la culture du peuple haïtien. Dans les dernières années, Konpè Filo était devenu un sage. Il animait une émission très prisée sur Tele Ginen de M. Lucien Borges intitulé Kalfou. Que Konpè Filo repose en paix !, lui qui a mené le bon combat.

[6] La journaliste Liliane Pierre-Paul a rendu l’âme de façon inattendue le 31 juillet 2023 plongeant toute une communauté d’auditeurs dans la plus grande affliction. Nous nous inclinons en silence devant la personne et l’œuvre de Madame Pierre-Paul. Les grandes douleurs sont muettes.

[7] Chenal Augustin. « Etat des lieux des archives audiovisuelles de radios, télévisions et de collectionneurs à Port-au-Prince », Le Nouvelliste, 7 /2/2011. Quant aux archives de Radio Haïti Inter de M. Jean-Léopold Dominique, elles ont été acquises par la Bibliothèque de la Duke University. Elles ont été indexées et cataloguées et peuvent être librement consultées sur Internet à l'adresse suivante: https://repository.duke.edu/dc/radiohaiti/RL10059-RR-0583_01.

[8] Ibid.

[9] Jean Favier (1965). Les archives. Ed. PUF. Collection que Sais-je, Paris. p. 8.

[11] C'était au cours de l'émission « La marche du monde » animée par Valérie Nivelon.